17 Dic Perfiles de la unión libre en las entidades federativas de México

RESUMEN

En México, la unión libre continúa su explosión y expansión. El Censo 2020 permite conocer la gran diversidad de los perfiles sociodemográficos de la unión libre en las entidades federativas.

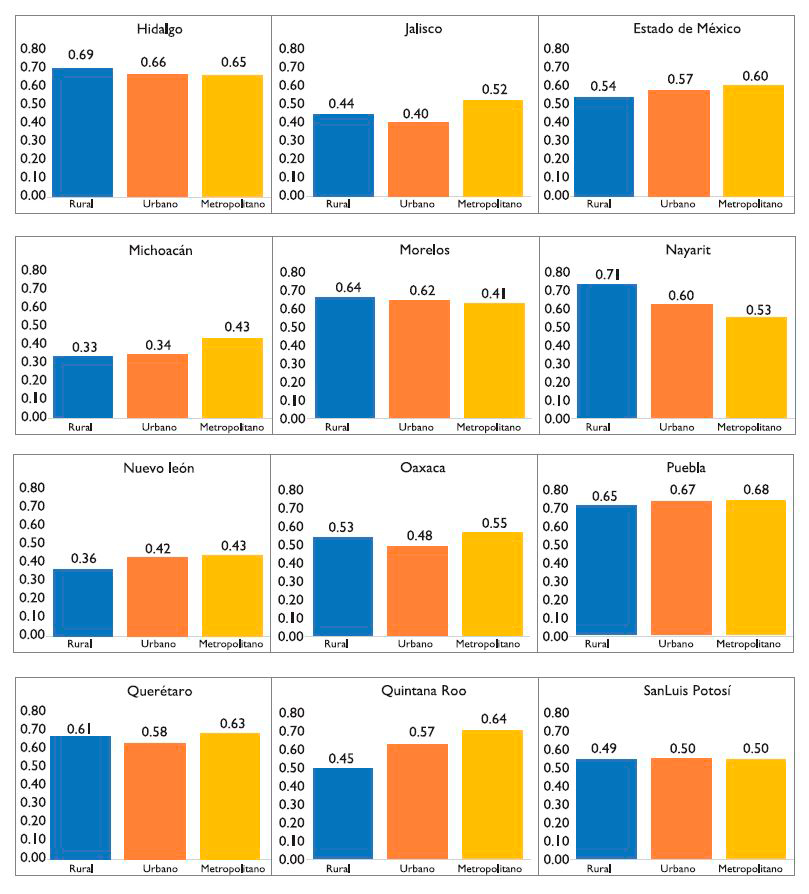

Después de una etapa de reducción de las uniones libres en México, ocurrida entre 1930 y 1990, inició una de crecimiento importante: entre 2000 y 2010, particularmente, su explosión y expansión se distinguió por atravesar barreras socioeconómicas y geográficas que ya existían previamente.1 Durante esa década, todas las entidades federativas experimentaron el aumento; en 26 de ellas, fue cuando menos de 50% (Esteve et al., 2016). Los datos censales más recientes indican que entre 2010 y 2020 se observaron nuevamente incrementos de al menos 50% en 16 entidades. De ahí resultó que entre 39% y hasta 68% de las mujeres de 25 a 29 años unidas vivían en unión libre, confirmando su popularidad como forma de vivir en pareja (gráfica 1).

En este contexto resulta apremiante analizar las uniones libres y sus características a nivel estatal. La desagregación es también indispensable dada la diversidad en los niveles de esa unión por estado durante las fases de reducción y de expansión (Esteve et al., 2016).2 A la luz de los datos censales de 2020, se considera importante distinguir los perfiles sociodemográficos de la unión libre entre entidades, resaltando la heterogeneidad a su interior. De este modo, nos preguntamos si en 2020 la población con menor nivel educativo o residente en localidades rurales es más propensa a vivir en unión libre, y si estas características difieren entre entidades. Nos interesan los diferenciales educativos porque son uno de los aspectos más estudiados y factor clave en la caracterización de la unión libre como “tradicional” o “moderna” (según su relación negativa, positiva o inexistente); también es de interés el tamaño de la localidad de residencia porque los estudios pioneros de la nupcialidad en el país enfatizaron ampliamente las diferencias rurales-urbanas, señalando que la nupcialidad rural se distingue por mayor prevalencia de la unión libre;3 un cambio en esta relación apoyaría la caracterización de la unión libre como “moderna”.

Gráfica 1. México. Porcentaje de mujeres de 25 a 29 años unidas en pareja que viven en unión libre, por localidad de residencia

Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

Para responder estas preguntas seleccionamos a las mujeres de 25 a 29 años actualmente unidas en pareja 4 y efectuamos análisis de regresión logística para estimar la probabilidad de que su unión sea unión libre vs matrimonio dadas las características sociodemográficas de interés principal: su nivel educativo (primaria, secundaria, preparatoria, universidad) y el tamaño de la localidad de residencia (rural, urbana, metropolitana);5 controlando por condición de actividad/situación ocupacional (sin trabajo remunerado,6 trabajo por cuenta propia, empleada o empleadora), y nivel de fecundidad (número de hijos nacidos vivos en cuatro categorías (0, 1, 2, 3 y más). Estimamos modelos separados por entidad.7 Los resultados se presentan, gráficamente, por nivel educativo y tamaño de la localidad de residencia.

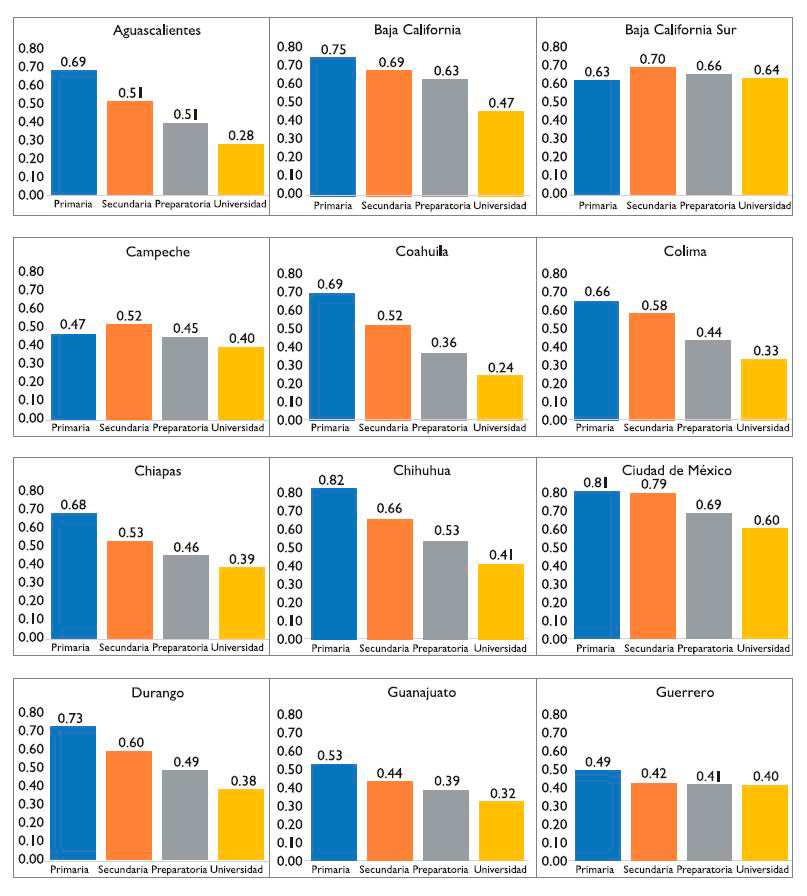

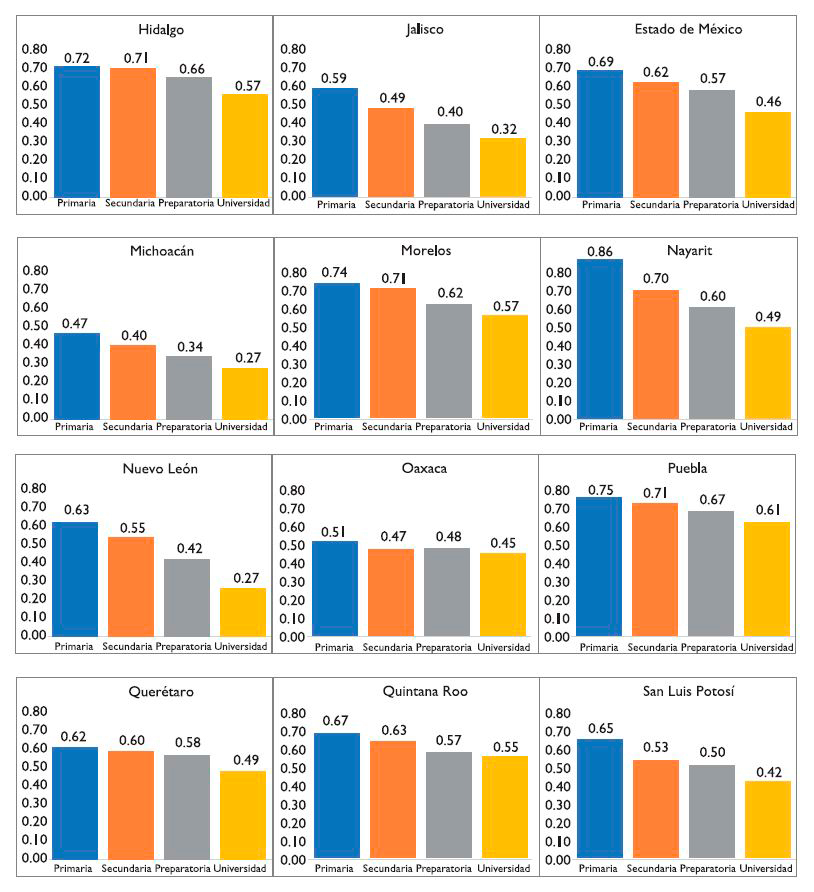

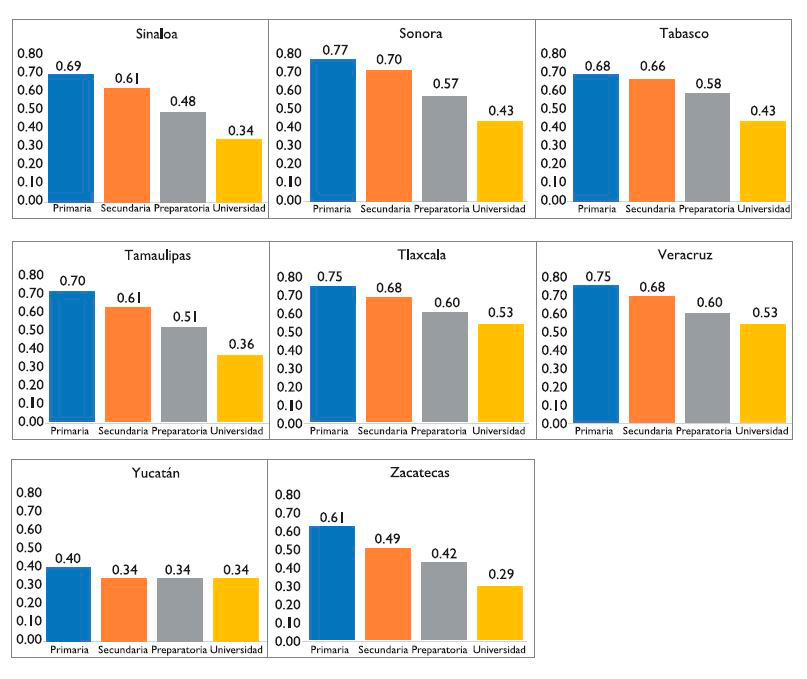

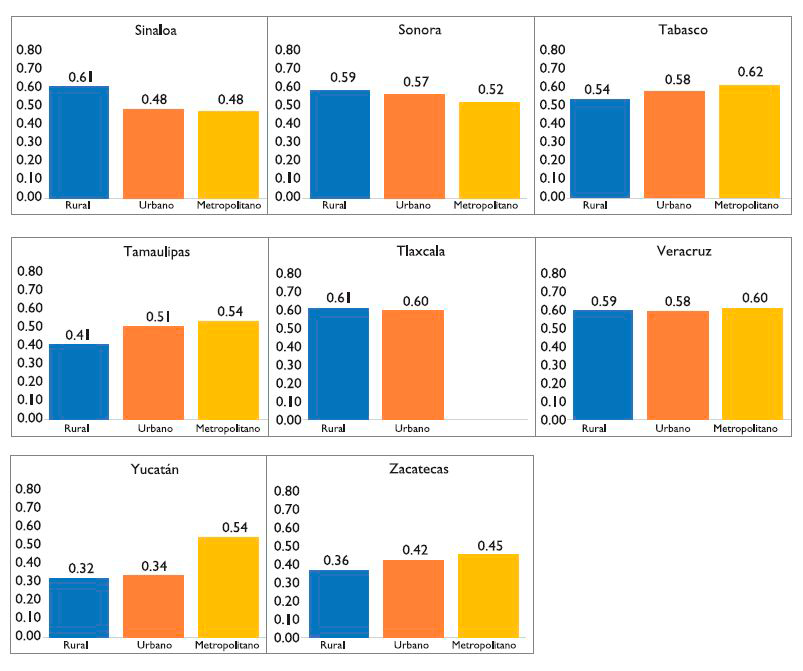

La gráfica 2 presenta la probabilidad estimada de que una mujer de 25-29 años, unida en pareja viva en unión libre vs matrimonio, según nivel educativo y para cada entidad federativa. El perfil representado corresponde a residentes de localidades urbanas, asalariadas o patronas y con dos hijas/os nacidas/os vivos. Observamos que en 27 entidades existe una relación con la educación tradicional: a mayor nivel educativo, menor la probabilidad de que la unión conyugal sea una unión libre. Por ejemplo, en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas la probabilidad de vivir en unión libre de una mujer con primaria duplica la de una con estudios universitarios. Sin embargo, tanto la magnitud de las probabilidades como la inclinación de la pendiente varían sustancialmente entre entidades. En algunas, el declive es escalonado y relativamente constante; es decir, la probabilidad de vivir en unión libre es sistemáticamente menor conforme aumenta el nivel educativo, ya sea con niveles de probabilidad de unión libre altos, como ocurre en Chihuahua, Durango y Nayarit; con niveles intermedios, como en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas, o con niveles bajos como es el caso en Michoacán.

Gráfica 2. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de las mujeres de 25 a 29 años unidas en pareja, según nivel educativo

*Probabilidades estimadas del modelo de regresión logística. Mujeres de 25 a 29 años, actualmente unidas en pareja, asalariadas o patronas, con dos hijas/os y residentes en localidades urbanas.

Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

En otras entidades, aunque se mantiene la relación negativa, la diferencia entre niveles educativos no es sistemática. En Chiapas y Guanajuato destaca una diferencia muy marcada entre primaria y secundaria, pero es mucho menor a partir de este nivel; por el contrario, en Baja California, Querétaro y el Estado de México la diferencia es moderada entre los primeros tres niveles educativos, pero es muy marcada entre preparatoria y universidad. En la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Tabasco hay una diferencia mínima entre mujeres con estudios de primaria y secundaria, misma que se incrementa a partir de este último nivel; en San Luis Potosí la diferencia entre secundaria y preparatoria es mínima, pero se acrecienta hacia los extremos; mientras tanto, en Quintana Roo, la probabilidad de vivir en unión libre es prácticamente la misma en mujeres con preparatoria y universidad. Así, es bastante evidente la heterogeneidad entre entidades aun en presencia de la tradicional relación negativa educación-unión libre.

Existen, además, cinco entidades donde la relación tradicional no se observa: en Baja California Sur y Campeche, la relación es primero positiva y luego negativa; mientras en Guerrero, Oaxaca y Yucatán, la relación es prácticamente inexistente si no fuera por la probabilidad ligeramente mayor de vivir en unión libre de las mujeres con primaria respecto a las demás. Este hecho demuestra claramente la diversidad que existe en la relación entre nivel educativo y unión libre e invita a tomar precauciones al generalizarla al interior del país.

En cuanto a niveles, las probabilidades indican un explosivo y expansivo aumento de la unión libre: en ocho entidades al menos la mitad de las uniones conyugales de mujeres universitarias serían libres; en otros 17 estados lo serían una de cada tres; y únicamente en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas estas probabilidades bajarían a poco más de una cuarta parte de las uniones. Las siete entidades antes señaladas conformaban en 1980, con Querétaro y San Luis Potosí, la franja noreste-suroeste de baja unión libre (ver la nota 1); pero en la actualidad, el nivel de probabilidades de vivir en unión libre es impresionantemente elevado, incluso entre las universitarias.

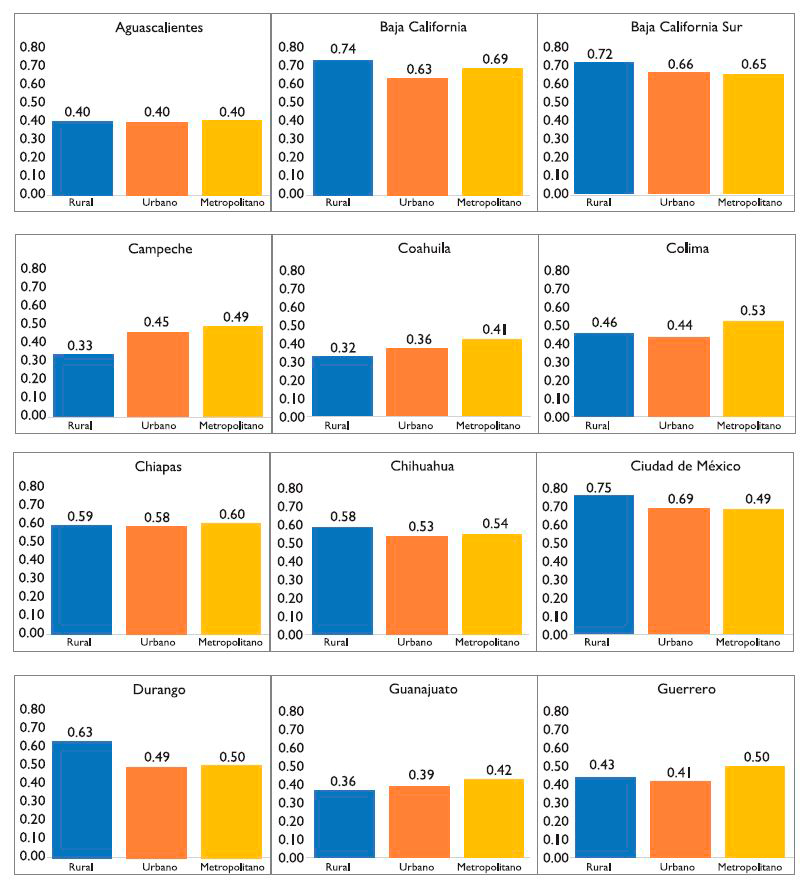

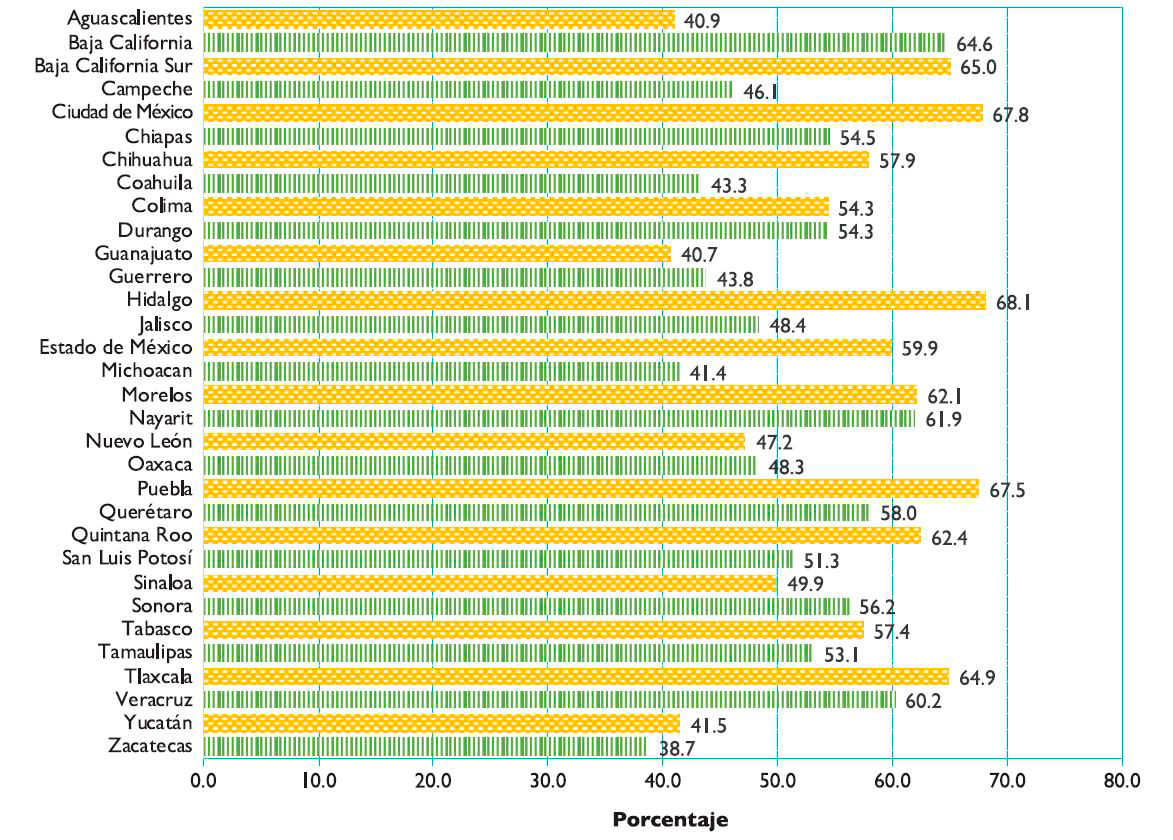

Como el tamaño de la localidad de residencia sigue siendo un aspecto esencial para constatar las distintas dinámicas sociales, económicas y demográficas – incluyendo entre éstas la naturaleza rural de la unión libre tradicional– la gráfica 3 presenta la probabilidad estimada de que las mujeres de 25 a 29 años, unidas, vivan en unión libre vs matrimonio según su residencia rural, urbana o metropolitana por entidad federativa. El perfil representado corresponde a mujeres con estudios de preparatoria, asalariadas o patronas y con dos hijas/os nacidos vivos. Observamos que el tamaño de la localidad y la probabilidad de vivir en unión libre guardan distintos tipos de relación entre las entidades: inexistente, como en Aguascalientes, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz; oscilante, como en Baja California, Jalisco, Oaxaca; positiva, como en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas; y negativa, como en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Gráfica 3. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de mujeres de 25 a 29 años unidas en pareja, según tamaño de la localidad de residencia

*Probabilidades estimadas del modelo de regresión logística. Mujeres de 25 a 29 años, actualmente unidas en pareja, con preparatoria, asalariadas o patronas, y con dos hijas/os.

Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

Interesa destacar el caso de entidades tradicionales con alta unión libre: Chiapas, Hidalgo, Nayarit y Veracruz. Sólo en Nayarit es posible observar la pendiente negativa tradicional rural-urbano-metropolitano en las probabilidades estimadas de vivir en unión libre; en las demás, no existen las diferencias por tamaño de localidad (a no ser que sean absorbidas por otras variables en el modelo). Algo similar ocurre en algunas entidades de nuevo auge de unión libre: Aguascalientes, San Luis Potosí y Tlaxcala. Sin embargo, en la mayoría de las entidades de nuevo auge, incluyendo a cinco de la franja noreste-suroeste de baja unión libre en 1980 (Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, y Zacatecas), la relación es claramente positiva: a mayor tamaño de la localidad, mayor la probabilidad de vivir en unión libre. En esas entidades la unión libre reciente tiene un carácter claramente urbano y metropolitano.

En la actualidad, México experimenta un cambio dramático en la nupcialidad debido, en gran parte, al incremento explosivo de la unión libre, que si bien conserva la tradicional relación negativa educación-unión libre en la gran mayoría de las entidades federativas, la heterogeneidad entre éstas en la inclinación de las pendientes y en los niveles de las probabilidades estimadas de vivir en unión libre es extraordinaria. La complejidad es mayor al observar su relación con el tamaño de la localidad de residencia; difícilmente podríamos afirmar que la unión libre conserva su carácter rural, pues en algunas entidades su aumento se ha visto acompañado por una relación positiva donde las mujeres metropolitanas marchan al frente. Entonces, los resultados de este ejercicio sugieren la coexistencia de tipos diversos de unión libre, dado el perfil de las mujeres que las protagonizan, dejando ver importantes contrastes entre ellas. Aprendimos entonces que el análisis desagregado es imprescindible dado el incremento reciente del fenómeno. Entender las dinámicas regionales y locales ayudará también a descifrar la creciente polarización del comportamiento nupcial de las mujeres mexicanas.

Notas

1 Véanse, por ejemplo, Esteve et al. (2012), Pérez Amador (2016), y Pérez Amador y Esteve (2012).

2 En 1980, por ejemplo, nueve entidades conformaban una franja que iba del noreste al suroeste del país, en donde la unión libre era poco común: de menos de 10% entre mujeres unidas de 25 a 29 años. Las entidades en cuestión eran Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas (Esteve et al., 2016).

3 Véanse, por ejemplo, Ojeda (1989, 2007 y 2010); y Quilodrán (1991, 2001).

4 Restringimos nuestro análisis a este grupo de edad para aminorar la presencia de uniones muy tempranas que son más propensas a ser uniones libres. También para atenuar el efecto que la legalización de las uniones libres o su disolución tienen en la subestimación de éstas en datos de corte transversal.

5 Las localidades rurales tienen menos de 2,500 habitantes; las urbanas tienen entre 2,500 y 99,999 habitantes; y las metropolitanas cuentan con 100,000 y más habitantes.

6 Incluye a las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a las estudiantes, las incapacitadas para el trabajo remunerado y a las buscadoras de empleo.

7 Los resultados completos de los modelos y la distribución de las variables explicativas según el tipo de unión conyugal se encuentran en los anexos electrónicos 1 y 2.

Referencias

Esteve, A., R.J. Lesthaeghe, J. Quilodrán, A. López-Gay y J. López-Colás (2016), “The Expansion of Cohabitation in Mexico, 1930–2010: The Revenge of History?”, en Esteve, A. y R.J. Lesthaeghe (Eds.), Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends, Suiza: Springer International, pp. 133-156.

Ojeda, N. (1989), El curso de vida familiar de las mujeres mexicanas: un análisis sociodemográfico, Cuernavaca, Morelos, CRIM-UNAM. 229 p.

Ojeda, N. (2007), “La nupcialidad femenina en México al inicio del nuevo milenio. Diferencias rurales y urbanas”, en Chávez, A. M., P. Uribe y Y. Palma (Coords.), La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003, México, Secretaría de Salud-CRIM-UNAM, pp. 123-133.

Ojeda, N. (2010), “Diversidad en la formación y disolución de las familias en México”, en Lerner, S. y L. Melgar (Coords.), Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas, México: PUEG-UNAM/CEDUA-El Colegio de México, pp. 137-159.

Pérez Amador, J. (2016), “Continuity and Change of Cohabitation in Mexico: Same as Before or Different Anew”, Demographic Research, Vol. 35, Artículo 42, pp. 1243-1257.

Pérez Amador, J. y Esteve, A. (2012), “Explosión y expansión de las uniones libres en México”, Coyuntura Demográfica, Núm. 2, pp. 41-44.

Quilodrán, J. (1991), Niveles de Fecundidad y Patrones de Nupcialidad en México. México, El Colegio de México.

Quilodrán, J. (2001), Un siglo de matrimonio en México, México, El Colegio de México.