30 Jun La sostenibilidad de la vida: el trabajo no remunerado de las mujeres en México

Resumen

Este trabajo debate el resultado obtenido en relación con la participación de hombres en el trabajo no remunerado en México, según estrato socioeconómico. A diferencia de lo que se manifiesta en América Latina, en México a mayor estrato socioeconómico mayor es el involucramiento de los varones, empero destinan una hora por cada tres dedicadas por las mujeres.

La economía feminista sostiene que las sociedades se organizan no sólo para producir, distribuir y consumir bienes y servicios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida humana, lo que quiere decir que el proceso central es la satisfacción de necesidades (Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Ceballos, 2013), hecho que nos remite a la realización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares.

En el documento El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante (Informe global) se sostiene que “las familias realizan buena parte del trabajo de cuidados y alimentación, ya se trate del cuidado a niñas y niños, personas adultas o adultas mayores. Sin esta labor, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, las economías y la sociedad se detendrían” (onu Mujeres, 2019: 16). Al retomar datos de América Latina y el Caribe se hace referencia, igualmente, a la gran desigualdad que representa vivir en un hogar pobre que demanda mayores tiempos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

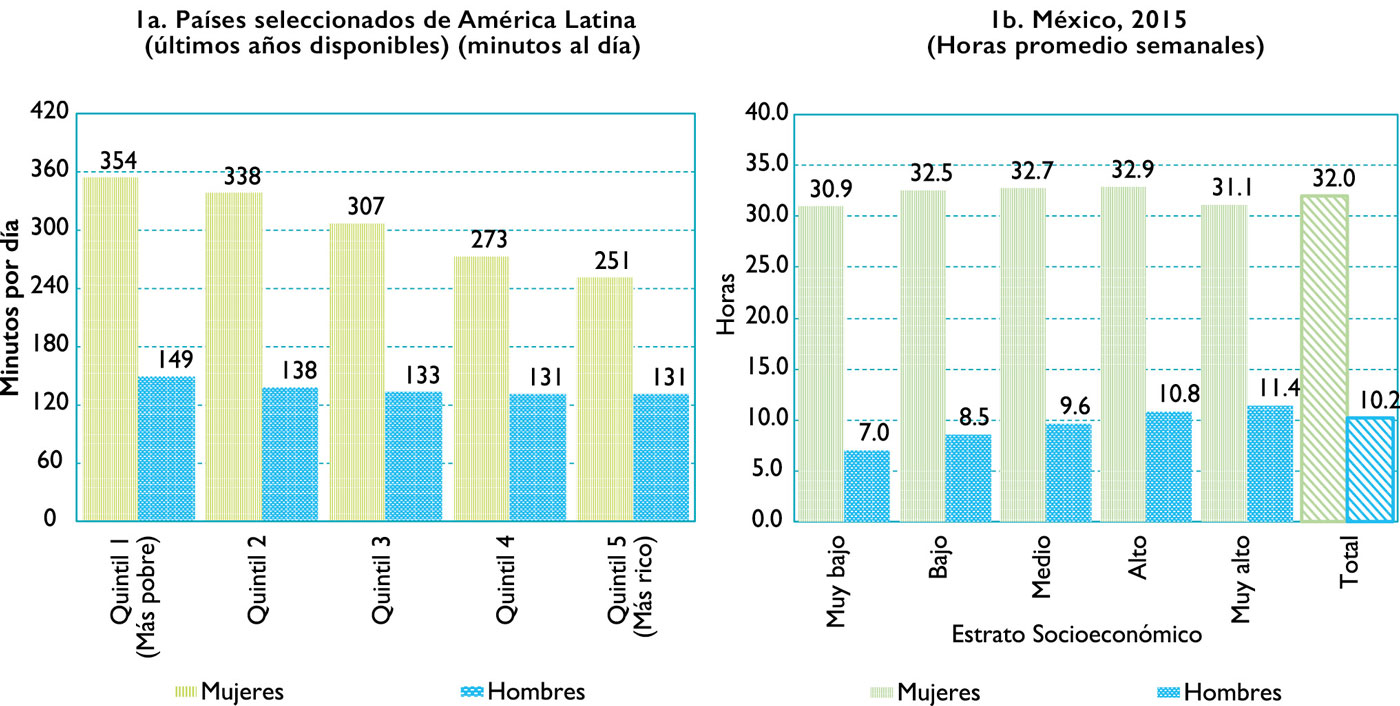

Ahora bien, al considerar los tiempos promedio de dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para un grupo seleccionado de países de América Latina, el Informe Global citado encuentra que en el caso de los hombres esos tiempos no cambian sustantivamente según quintil de ingresos; lo que sí muestran es una tendencia ligeramente descendente a medida que el quintil es más alto (gráfica 1a). Este resultado contrasta con el hallazgo de la Ficha México de onu Mujeres (gráfica 1b) poniendo en discusión los hallazgos de algunas investigaciones sobre el trabajo no remunerado en México (Pacheco y Florez, 2019), lo que dio pie al ejercicio que el presente artículo propone.

Gráfica 1. Tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según sexo y quintil de ingreso o estrato socieconómico

Nota: para la gráfica 1a. se advierte que la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para un conjunto de 11 países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile (2015), Colombia (2012), Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras (2009), México (2014), Perú (2010) y Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.

Fuente: gráfica 1a, tomada de onu Mujeres (2019), gráfica 5, pág. 17, con base en datos de la Cepal (2018); gráfica 1b: tomada de onu Mujeres y El Colegio de México (2019), gráfica 4.2, pág. 34.

Antes de entrar al debate, es importante ubicar la importancia del trabajo no remunerado en nuestro país. En la Ficha México se menciona que las mujeres aportan 70.6% de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras el tiempo destinado por los hombres se ubica por debajo de 30%. Asimismo, “el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representa 23.3% del pib de México (Inegi, 2018)” (onu Mujeres y El Colegio de México, 2019; p. 32).

También en la Ficha México se sostiene, con datos de la Encuesta Intercensal, que si bien las cifras indican que en los contextos socioeconómicos altos existen más hombres participando en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en términos de horas promedio dedicadas a la semana las mujeres de todos los estratos socioeconómicos dedican más de 30 horas semanales (gráfica 1b), mientras en el caso de los varones estas cifras fluctúan en alrededor de diez horas, con la característica de que los hombres de estratos altos realizan casi cinco horas más de estas labores que quienes pertenecen a los estratos bajos, contrario a lo que se encontró para América Latina en el Informe de onu Mujeres ya citado.

¿Y de dónde proviene esta diferencia? Una primera hipótesis se relaciona con la fuente de información que alimentó la discusión en el capítulo 4 (“El trabajo no remunerado en México”) de la Ficha México, para el cual se decidió trabajar con la Encuesta Intercensal del 2015, pues se buscaba visibilizar las diferencias por entidad federativa. 1 En este orden de ideas, se señaló que “una manera de valorar las necesidades de cuidado sería conociendo el trabajo remunerado de cuidados que se ofrece en el mercado; para ello se consideró a la población ocupada en este tipo de actividades.2 Con ello, se pudo constatar que dicha oferta mostraba claramente otra de las desigualdades sustantivas en el país: las territoriales. En el caso de los niños y niñas pequeños solamente la cdmx podría enfrentar las necesidades de cuidado, ya que 8 de cada 10 niños y niñas podrían ser atendidos por la población ocupada en el mercado de trabajo en actividades de cuidado,3 mientras que esta cifra en entidades federativas como Chiapas, Guerrero o Oaxaca no superaba el valor de 3 trabajadoras/es en cuidados por cada 10 niños y niñas viviendo en dichas entidades” (onu Mujeres y El Colegio de México, 2019; p. 36-37).

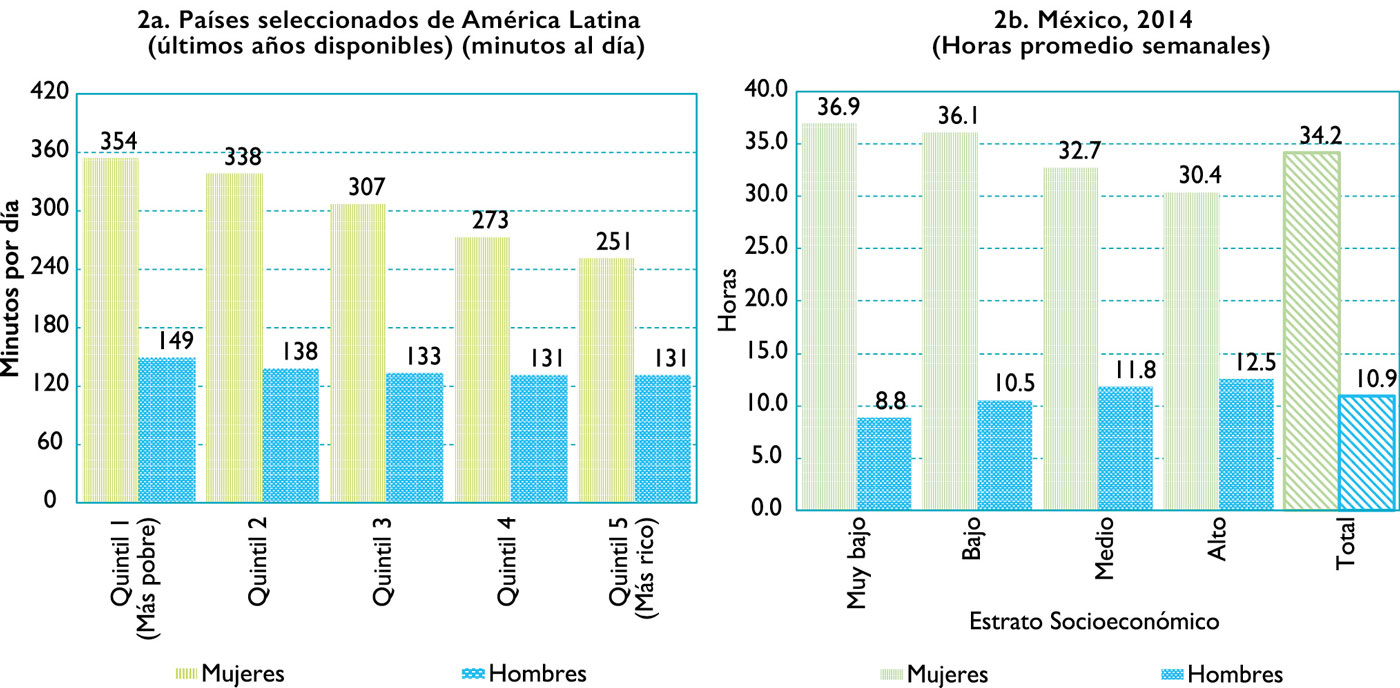

Dado que el resultado obtenido con la Encuesta Intercensal podría generar dudas en cuanto a las características de los tiempos dedicados por las mujeres y los hombres según estrato socioeconómico —especialmente porque dicho instrumento no es especializado en uso del tiempo (sólo incluye una batería con ocho rubros sobre actividades sin pago)—,4 se decidió reproducir la gráfica 1b con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (enut, 2014). El comportamiento de las mujeres según estrato socioeconómico confirma el resultado encontrado para el grupo de países seleccionados de América Latina: una menor carga de trabajo no remunerado en estratos socioeconómicos más altos (gráficas 2a y 2b); lo cual puede explicarse si consideramos que la Encuesta citada contiene una batería de 12 preguntas que incluyen en su totalidad 56 items, permitiendo visibilizar aquellas tareas que realizan las mujeres de sectores más bajos, tales como limpiar o cocinar y servir la comida. Pero, a la vez, la comparación entre las dos encuestas indica que la Intercensal registra correctamente los tiempos promedio empleados por las mujeres (superior a 30 horas semanales).

Gráfica 2. Tiempos promedio dedicados al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en América Latina y México

Nota: se advierte que para la gráfica 2a. la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para un conjunto de 11 países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile (2015), Colombia (2012), Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras (2009), México (2014), Perú (2010) y Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.

Fuente: gráfica 2a, tomada de onu Mujeres (2019); gráfica 5, pág. 17, se basa en datos de la Cepal (2018); gráfica 2b: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (enut), 2014, México, Inegi.

En el caso de los hombres, y utilizando la Encuesta Intercensal y la enut (gráficas 2a y 2b), los resultados obtenidos son muy similares. Entonces, nos cuestionamos si la manera como caracterizamos a los estratos socioeconómicos podría explicar las diferencias encontradas entre los tiempos obtenidos para los países seleccionados de América Latina y los tiempos que resultan en el caso de México.

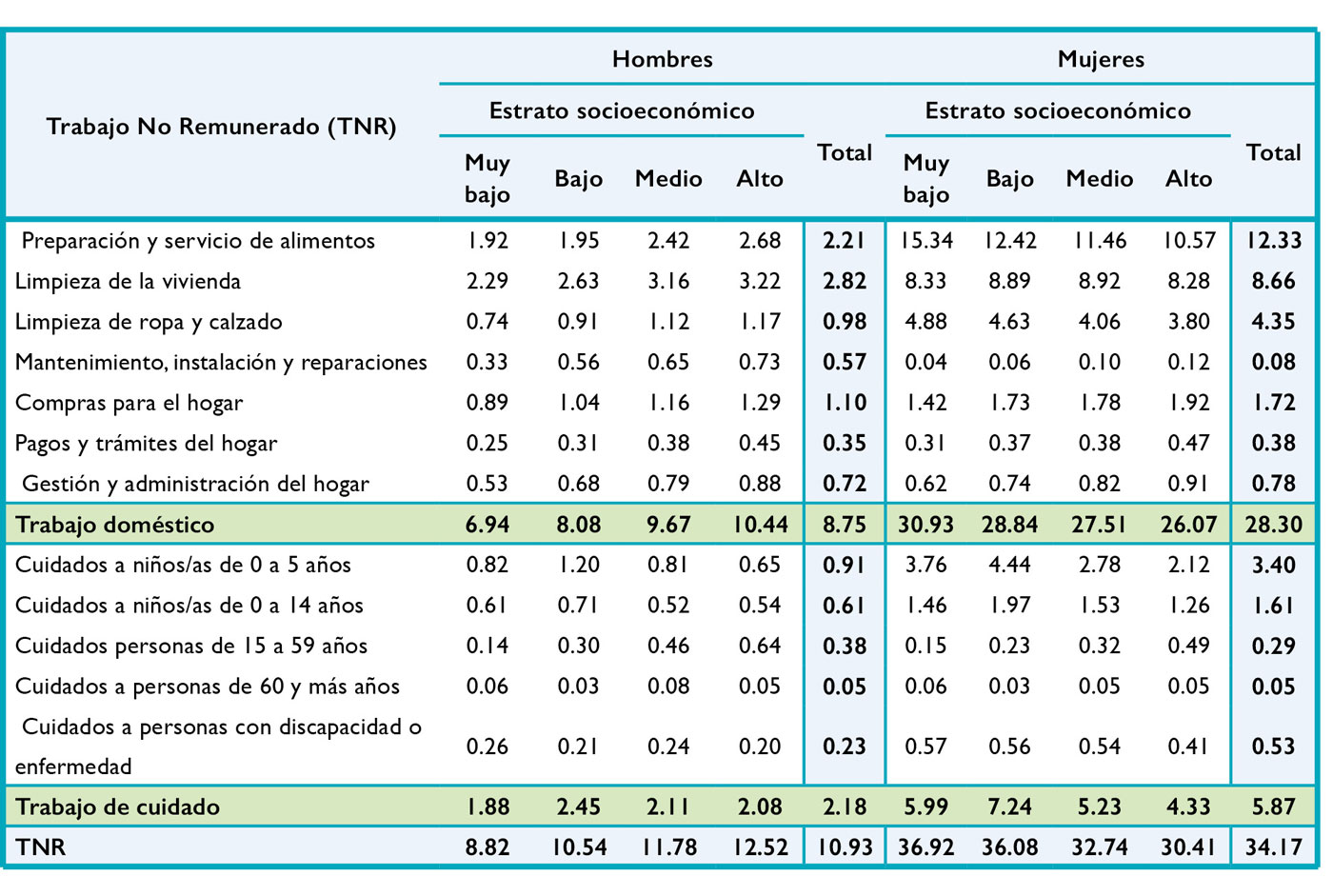

Buscando hilar más fino en esta dirección, se estratificó por ingresos y también dadas diversas condiciones de los miembros del hogar (tales como su escolaridad y ocupación laboral), además de ciertas características de la vivienda.5 Y aun considerando esta precisión, los resultados en ambas encuestas, en el caso de los hombres, muestran la misma tendencia. La pregunta es entonces ¿qué tipos de actividad hacen que los hombres de estratos altos dediquen más tiempo al trabajo no remunerado. En concreto, se encuentra que los tiempos destinados al trabajo doméstico de los hombres de estratos altos son más elevados en todos los rubros (preparación de alimentos, limpieza, mantenimiento, compras y gestión); además, en el relativo a cuidados y para los estratos más altos, destaca el cuidado a personas de entre 15 y 59 años de edad (cuadro 1), un comportamiento que confirma los resultados de otras investigaciones (Rojas, 2008; García, 2019) y visibiliza posibilidades de una mayor participación masculina cuando las condiciones económicas son mejores.

Cuadro 1. Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado según estrato socioeconómico. México, 2014

Fuente: cálculos propios con base en la enut, México, 2014, Inegi.

En suma, un examen más detallado sobre los tiempos que los hombres mexicanos destinan al trabajo no remunerado, junto con la exploración de distintas fuentes de información y una clasificación de estratos socioeconómicos más refinada, permite plantearnos la hipótesis de que los hombres mexicanos de estratos más altos pueden tener ciertas condiciones de vida que les permiten ser más participativos. Sin embargo, las desigualdades hasta aquí expresadas evidencian la necesidad primordial de repartir el trabajo no remunerado de una manera más igualitaria entre hombres y mujeres; la brecha de género de casi 25 horas promedio semanales para el trabajo no remunerado (último renglón del cuadro 1), no deja la menor duda. No obstante, los resultados mostrados en el caso de los hombres ponen de manifiesto la interseccionalidad de los procesos, de donde surge nuestro argumento en el sentido de que sin una reducción de las desigualdades sociales difícilmente se podrá lograr una sociedad más justa. Si la vida la tenemos que cuidar todas y todos, requerimos avanzar hacia una reorganización social de los cuidados que involucre a todos los miembros de las familias, pero también al Estado, al mercado y a la sociedad civil, las cuatro aristas de lo que se conoce como diamante del cuidado (Galindo et al., 2015).

Notas

1 La muestra es lo suficientemente grande para mostrar estimaciones a esta escala (con alrededor de 20 millones de casos).

2 Las ocupaciones relacionadas con el cuidado en el mercado comprenden el trabajo en guarderías, escuelas, servicios médicos de consulta externa o en hospitales, residencias de asistencia social, otros servicios de asistencia social.

3 Este dato se calcula dividiendo a la población que trabaja en actividades de cuidados entre la población de niños y niñas que habitan en esas entidades. Sin embargo, sabemos que no todas las personas tienen acceso al conjunto de servicios que involucran actividades de cuidados; en consecuencia, la cifra es sólo un estimado; por ello es que se utiliza la frase “podrían ser atendidos”.

4 Atender a las personas con discapacidad que necesitan cuidados especiales (ayudarles a comer o moverse, darles medicamentos y otros); atender a personas enfermas que necesitan cuidados especiales (ayudarles a comer o moverse, darles medicamentos y demás); atender a alguna niña o niño sano menor de 6 años (hijas/os, nietas/os, sobrinas/os; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos y otros); atender a alguna niña o niño sano de 6 a 14 años (hijas/os, nietas/os, sobrinas/os; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos y otros); atender a alguna persona de 60 o más años que requiera cuidados continuos (padres, madres, abuelas/os; para darles de comer, llevarlos al médico, vestirlos y demás); preparar o servir los alimentos para su familia, limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su familia y, por último, hacer las compras para la comida o la limpieza.

5 Dado que la enut 2014 no es representativa a nivel estatal y siendo la muestra más pequeña, se decidió presentar la información con cuatro estratos, a diferencia de los cinco estratos utilizados en la Encuesta Intercensal 2015.

Referencias

Carrasco, C., C. Borderías y T. Torns (2011), “El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales”, en Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (Coords.), El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Madrid, Madrid Catarata.

Ceballos, G. (2013), “La intensidad de los trabajos de cuidados no remunerados de las mujeres en los hogares urbanos de México. Análisis con datos de la Elcos 2012, en Pacheco (Coord.), Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (Elcos 2012), Cuadernos de Trabajo, Núm. 40. México: Inmujeres, pp. 125-188.

Galindo, L. M., García, G. y Rivera, P. (2015), El trabajo de cuidado en los hogares: ¿un trabajo sólo de mujeres? Cuadernos de Trabajo, 59. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

García Guzmán, B. (2019), “El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y principales hallazgos en el caso mexicano”, Estudios demográficos y urbanos, Vol. 34, Núm. 2, pp. 237-267.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2018), Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2017. Comunicado de Prensa, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

______ (2014), Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (enut 2014). Microdatos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2014/default.html#Microdatos.

onu Mujeres (2019a), El progreso de las mujeres en el mundo 2019–2020. Familias en un mundo cambiante. Resumen.

onu Mujeres y El Colegio de México (2019), El progreso de las mujeres en el mundo 2019–2020. Familias en un mundo cambiante. Ficha México, Capítulo 4, El trabajo no remunerado en México.

Pacheco, E. y Florez, N. (2019), Cuidados y desigualdades en México: Un acercamiento interseccional a partir de las fuentes de información estadística, oxfam-México.

Rojas, O. (2008), Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: un estudio del desempeño masculino en los procesos reproductivos y en la vida doméstica, Ciudad de México, El Colegio de México.