30 Jun La inserción laboral de las mujeres en México: una mirada longitudinal de corto plazo

Resumen

Dado que los ingresos propios devenidos del trabajo pueden ampliar la seguridad económica de las mujeres, es pertinente estudiar la estabilidad del empleo femenino siguiendo trayectorias de corto plazo. El análisis de la dimensión temporal cuestiona los posibles beneficios y ampliación de opciones para las mujeres provenientes de su inserción laboral.

Introducción

El reciente informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020, de onu Mujeres, establece que la participación económica es un indicador del posible acceso a un ingreso propio de las mujeres. Bajo este marco analítico, los ingresos pueden ampliar la seguridad económica de la mujer y darle voz en las decisiones que se toman al interior del hogar, e igualmente dotarlas de más opciones en caso de una separación familiar. En México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) permite ahondar en el proceso de participación económica al proporcionar información de una encuesta que entrevista a los individuos durante cinco trimestres, para posteriormente cambiar el muestreo. Este texto pretende añadir una dimensión temporal al análisis para discutir el tema tratado en el informe global citado arriba.

México y el resto de los países de América Latina, han sufrido cambios demográficos importantes, tales como la disminución de la fecundidad, el aumento en la escolaridad y el incremento de las disoluciones, lo que explica el aumento en la participación laboral femenina. Además de ser considerado un elemento básico del desarrollo y una expresión de disminución de la inequidad entre hombres y mujeres, este incremento en la participación se ha planteado como una nueva oportunidad de desarrollo futuro en términos de la ampliación del bono demográfico al aumentar la cantidad de personas activas en una población (Pages y Piras, 2010; Martínez Gómez, Miller y Saad, 2013). No obstante, y a pesar de su deseabilidad, es necesario analizar el papel del trabajo no remunerado que las mujeres realizan y su impacto en el acceso al mercado laboral.

Dada la división sexual del trabajo, la participación femenina se ve afectada por las cargas de trabajo doméstico, las interdependencias de las estructuras del hogar, las negociaciones en el núcleo conyugal, la posición en el hogar y las diferencias geográficas (García y Pacheco, 2000; Abramo y Valenzuela, 2005; Orozco Rocha, 2016). Sin embargo, hay evidencia de que la participación laboral, específicamente por parte de las cónyuges, está respondiendo a la demanda laboral de manera más importante, incluso entre las mujeres con hijos (Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2010). También se ha mostrado que las mujeres tienen mayor participación en trayectorias intermitentes de entradas y salidas en los mercados laborales urbanos (Pacheco y Parker, 2001).

Por ello, al transitar entre las diferentes actividades en la esfera del mercado y la del hogar, la relación dicotómica entre actividad y no actividad es insuficiente para estudiar la participación femenina. Se propone, por lo tanto, retomar la condición de disponibilidad de trabajar,1 ya que da cuenta del desempleo oculto o desalentado, que afecta particularmente a jóvenes y mujeres y que genera trayectorias de corto plazo diferenciadas (Márquez Scotti, 2015).

Más allá de la participación laboral: la ocupación en trayectorias de corto plazo

Analizar la estabilidad de la ocupación laboral en el tiempo permite ver qué tanto los procesos de agencia y empodera-miento devenidos de él son sostenibles, o si se trata de una inserción esporádica. La estrategia metodológica para este análisis es incorporar una medida de tiempo que incluya la evolución durante 15 meses, lo que destaca aún más el papel de la mujer en la ocupación de sus respectivos hogares, visibilizando, al mismo tiempo, la inestabilidad de su inserción. Con este fin, y acudiendo a la enoe, se siguieron durante cinco trimestres a los individuos de 25 a 54 años —hombres y mujeres que ya no estaban en edad escolar ni habían llegado a la edad de retiro del mercado laboral—.

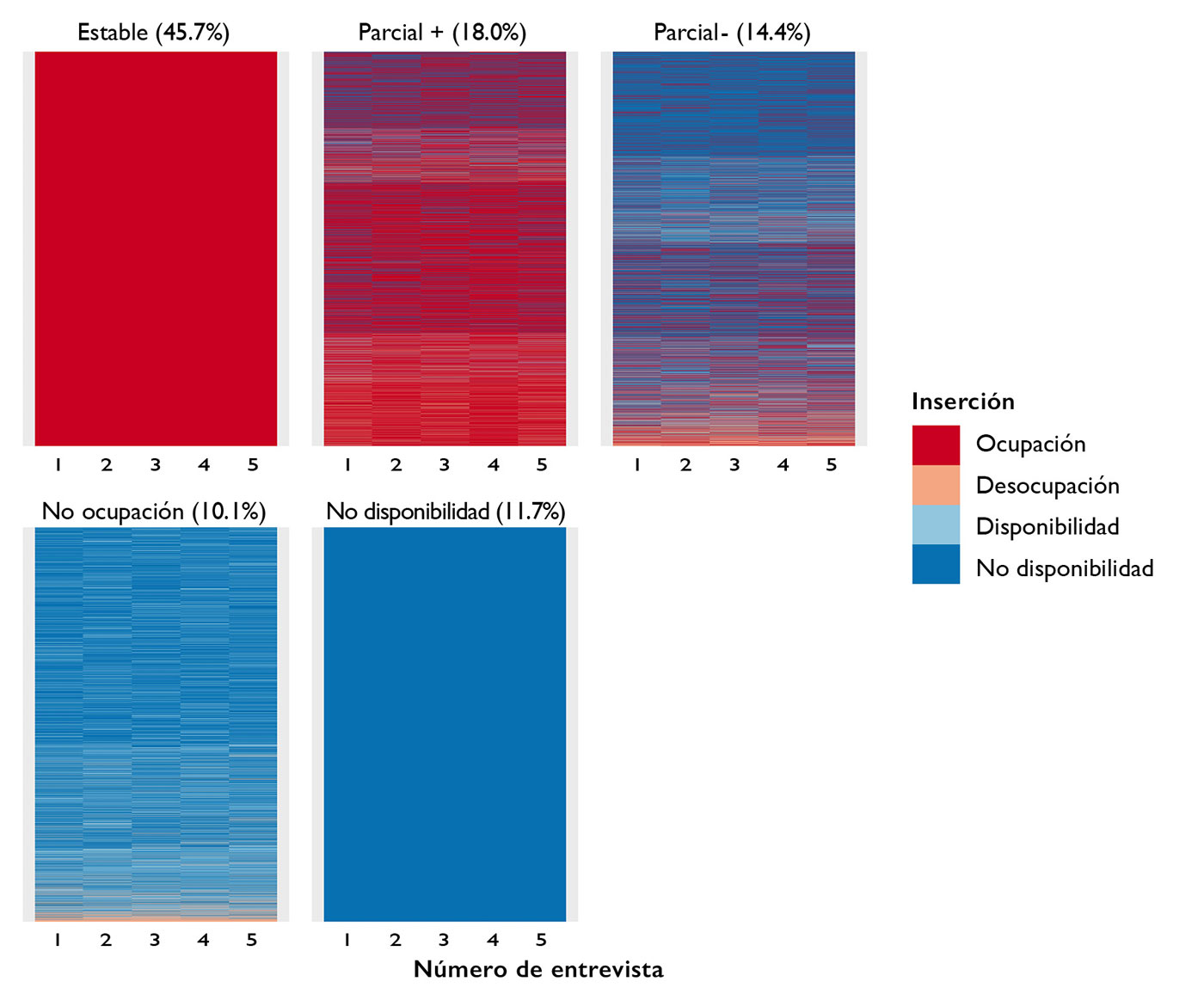

En la gráfica 1 se ha dibujado una línea por individuo, asignándole un color de acuerdo con su estado (ocupado, desocupado, disponible o no disponible), según el número de la entrevista aplicada en la encuesta (eje horizontal). De esta manera, los cambios (o su ausencia) se observan al conformar las secuencias de estos cinco estados; estas secuencias se clasifican en cinco grupos.

Gráfica 1. México. Trayectorias de corto plazo de (no) inserción laboral, según grupo analítico

Nota: en este gráfico de líneas por secuencias, se establece, en el eje de las x, el número de la entrevista en el panel, y se colorea una línea por individuo según el estado de inserción (o no inserción) en el mercado de trabajo. Se tomaron los individuos que inician su primera entrevista en 2005t1 y 2018t1 donde t1 se refiere al trimestre 1. El número de líneas cambia para cada grupo, si bien se presentan los casos para cada grupo y su presencia relativa en cada recuadro. Entre paréntesis está el porcentaje promedio en los dos paneles.

Fuente: enoe (2005t1-2006t1 y 2018t1-2019t1).

Se puede observar que existen dos extremos en los cinco grupos propuestos. El primero, al que se denomina como ocupación estable, reúne a individuos que se mantienen ocupados durante los cinco trimestres; en la trayectoria de no disponibilidad, están quienes se mantienen no disponibles para el mercado laboral en todos los trimestres observados. El resto de los grupos tienen una combinación entre entradas y salidas del mercado de trabajo. Establecemos dos trayectorias por tipo de ocupación parcial: una que tiende a la estabilidad (+), puesto que incluye tres y cuatro trimestres de ocupación; y otra que tiende a la exclusión (-), ya que sólo hay uno o dos episodios de ocupación a lo largo del periodo. Finalmente, están las trayectorias de no ocupación, que aluden a quienes no se ocuparon pero que se movieron entre las estabilidades.

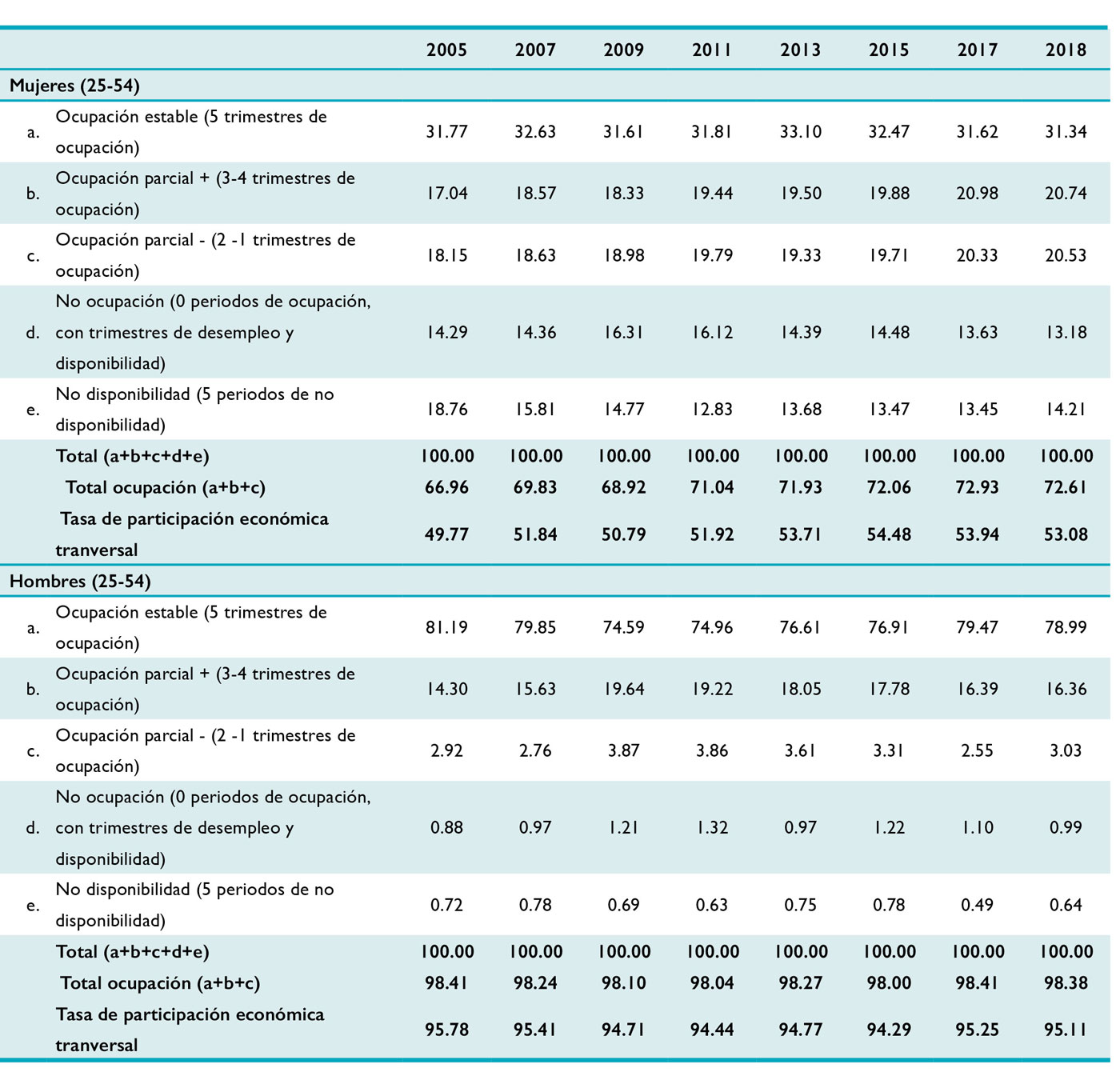

Para establecer la evolución de estos grupos en el tiempo y su distribución dentro de la población seleccionada, el cuadro 1 presenta los resultados para distintos trimestres desde 2005, comparándolos con la tasa de participación calculada únicamente en la primera entrevista de los individuos; es decir, un cálculo transversal en un único momento en el tiempo. Es notable cómo las mujeres tienen una ocupación mucho menos estable que los hombres: menos de un tercio de las mujeres entre 25 y 54 años se mantienen ocupadas los cinco trimestres de observación, una situación que se mantiene desde el 2005 a la fecha. Se observan aumentos en las ocupaciones parciales, pues cada uno de estos tipos de secuencias llega a representar, en fechas más recientes, alrededor de una quinta parte de la población de mujeres. Por otro lado, se observan disminuciones en la proporción de mujeres en no ocupación y en condiciones de no disponibilidad en el corto plazo.

Si sumamos los tipos de inserción que incluyen al menos un episodio de participación, esto representaba, en 2005, alrededor de dos terceras partes de las mujeres, mientras que en 2018 la cifra se incrementó a casi 73%. Comparados con la tasa de participación transversal, medida en un único momento en el tiempo, se presenta una diferencia de 17 a casi 20 puntos porcentuales. Con respecto a los hombres, quienes tienen proporciones de inserción muy altas, la diferencia entre las medidas de tiempo diferenciadas es de sólo tres puntos porcentuales. Al medir la participación económica de las mujeres para un solo momento en el tiempo se estaría omitiendo el dinamismo e intermitencia en el mercado laboral, subestimándose su participación al incluir sólo la búsqueda y la ocupación en un período de referencia muy corto; se excluyen, entonces, las dinámicas de los trimestres cercanos.

Cuadro 1. México. (No) inserción laboral según trimestre de inicio de la observación del panel y sexo. Primer trimestre de los años seleccionados. Porcentajes

Nota: individuos que inician su primera entrevista en los años y trimestres señalados en las columnas. Para la tasa de participación laboral sólo se toma en cuenta el estatus en la entrevista 1 (en el cuadro A.1 del anexo electrónico se pueden revisar los tamaños de muestra de este cuadro).

Fuente: elaboración propia con base en la enoe (2005t1-2019t1).

Perfiles de (no) inserción laboral

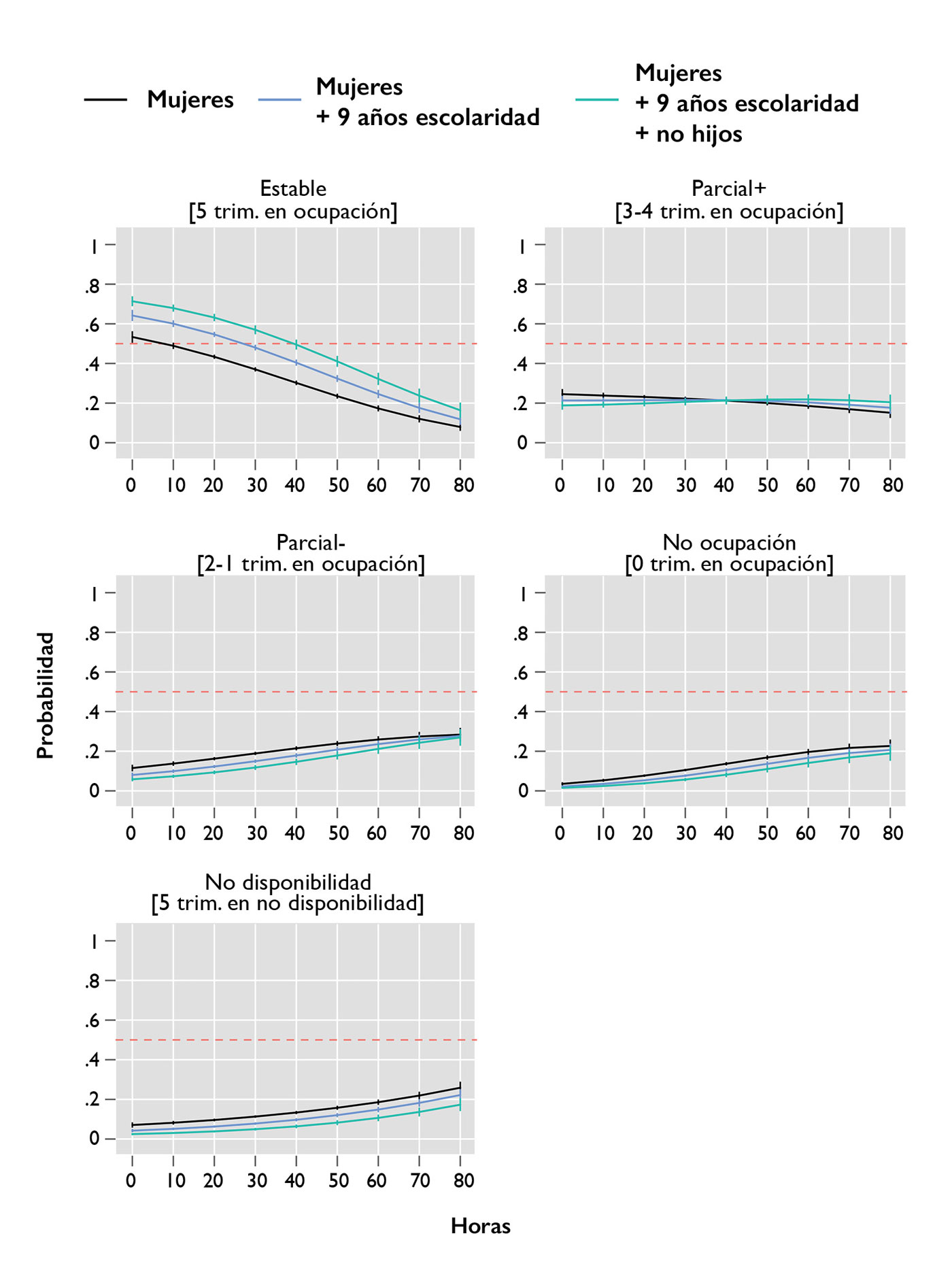

Dada la distribución diferenciada de la inserción laboral femenina, la gráfica 2 presenta las probabilidades de pertenecer a cada uno de los cinco grupos descritos, específicamente para 2018, de acuerdo al número de horas de trabajo no remunerado. Tomando casos típicos promedio, se estiman las probabilidades para las mujeres en general, para las mujeres con escolaridad mayor a nueve años; finalmente, a las condiciones anteriores se añade la de no tener hijos.2

Gráfica 2. Probabilidades predichas de (no) inserción laboral de las mujeres (24-54 años), según cargas de trabajo no remunerado. Casos típicos selectos. México, panel que inicia en el primer trimestre de 2018

Fuente: modelo ajustado (para mayores detalles ver cuadro A.2 en anexo electrónico).

En el caso del grupo de mujeres que en la encuesta aparecen ocupadas durante los cinco trimestres (ocupación estable), se observa que, a más cargas horarias de trabajo doméstico, la probabilidad de tener este tipo de secuencia ocupacional se reduce. Mientras que esta relación no es tan evidente para el caso la inserción parcial (+) y es inversamente proporcional para quienes tienen una inserción que tiende más a la exclusión parcial (-). Esta relación negativa se mantiene para quienes tienen trayectorias de no ocupación y de no disponibilidad.

Por otro lado, cuando una mujer tiene niveles de escolaridad más altos, i.e. más de nueve años aprobados, la probabilidad de tener una trayectoria estable aumenta sustantivamente. Si bien los cambios en las otras probabilidades no son tan evidentes, el no tener hijos se asocia a mayores probabilidades de este tipo de trayectorias. De ahí que no sólo el trabajo doméstico, sino el rol familiar estaría teniendo un efecto en el tipo de inserción laboral que tienen las mujeres.

La evidencia anterior da cuenta que la dinámica familiar; específicamente la división sexual del trabajo doméstico y el rol de madre, siguen siendo una tarea pendiente para que las mujeres no sólo se inserten, sino que ello ocurra de manera continua y duradera; de ahí que ocupaciones más estables impliquen un acceso que no sea intermitente en términos de los ingresos monetarios y de los recursos de negociación que ellos conllevan. La inclusión del panel de cinco trimestres como una dimensión adicional, longitudinal de corto plazo, demuestra la necesidad de cuestionar las medidas transversales que pueden ocultar la participación laboral de las mujeres y que, además, pueden también ocultar su intermitencia.

Notas

1 Entre las personas económicamente no activas se puede diferenciar las que están disponibles y que, de ofrecérseles un trabajo, podrían incorporarse de inmediato al mercado laboral; las no disponibles no lo harían. La actividad económica está definida por los ocupados y quienes han buscado empleo de forma activa en la última semana (desocupación abierta).

2 En el anexo se pueden consultar los resultados del modelo logístico multinomial con el que fueron calculados; el modelo se ajustó únicamente para las mujeres que iniciaron su panel de cinco entrevistas en el primer trimestre de 2018. El modelo incluye también, como covariables, la presencia de menores de seis años de edad, la condición de parentesco, el área de residencia según zona geográfica y nivel de urbanización, así como la edad. Estos valores se consideran constantes; es decir, en sus valores promedio para las estimaciones que se presentan.

Referencias

Abramo, L. y M. E. Valenzuela (2005), “Women’s labour force participation rates in Latin America”, International Labour Review, Vol. 144, Núm. 4.

García, B. y E. Pacheco (2000), “Esposas, hijos e hijas en el mercado de trabajo de la Ciudad de México en 1995”, Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 15, Núm. 1, El Colegio de México.

Arceo-Gómez, E. O. y R. M. Campos-Vázquez (2010), “Labor supply of married women in Mexico: 1990-2000”, Serie documentos de trabajo del Centro de Estudios Económicos, Núm. 2010-16, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, diciembre.

Márquez Scotti, M. C. (2015), Buscadores, desalentados y rechazados: las dinámicas de inclusión y exclusión laboral enraizadas en la desocupación. Tesis para optar al grado de Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, El Colegio de México.

Martínez Gómez, C., T. Miller y P. M. Saad (2013), Participación laboral femenina y bono de género en América Latina, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Orozco Rocha, K. (2016), “Participación femenina en trabajos asalariados: ¿una doble selectividad?”, Carta Económica Regional, Núm. 116, pp. 88-111.

Pacheco, E. y S. Parker (2001), “Movilidad en el mercado de trabajo urbano: evidencias longitudinales para dos periodos de crisis en México (Mobility in the Urban Labor Market: Longitudinal Evidence for Two Periods of Crisis in Mexico)”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, Núm. 2.

Pages, C. y C. Piras (2010), The Gender Dividend: Capitalizing on Women’s Work, Inter-American Development Bank.