17 Dic La cobertura geográfica del censo 2020: la distribución de las viviendas sin información, deshabitadas y temporales

RESUMEN

Se analiza el volumen y distribución territorial de las viviendas deshabitadas, de uso temporal y sin información censal para el levantamiento del 2020, y se consideran sus posibles implicaciones para las estimaciones de población y los objetivos del Censo. Se subraya la importancia de evaluarlas a escala subnacional dada la heterogeneidad del país.

Evaluar la calidad de la información censal requiere una perspectiva territorial, en especial si se trata de examinar las variaciones en la cobertura censal y sus potenciales implicaciones sobre el tamaño y la composición de la población. La cobertura puede variar por razones de tipo logístico, de accesibilidad, seguridad o conflictividad social y, en el 2020, por la pandemia por Covid-19. En este artículo buscamos aportar a ese debate, examinando la distribución territorial de la vivienda deshabitada, temporal y no censada en los municipios de México. Sugerimos la necesidad de examinar de manera conjunta estas tres categorías, en tanto señalan elementos sobre las unidades que aportaron al conteo de población y para definir a la población imputada. Analizamos tanto su volumen y heterogeneidad como su concurrencia territorial, a fin de considerar sus potenciales implicaciones sobre el tamaño de la población. Partimos del supuesto de que la evaluación y corrección de la información es una parte habitual y deseable de todo ejercicio censal (Naciones Unidas, 2017).

El levantamiento territorial del Censo 2020

En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 enumeró a la población en su residencia habitual y a las viviendas particulares y colectivas. Su levantamiento implicó un monumental operativo territorial, dada la necesidad de construir la cartografía censal previa al levantamiento y su actualización durante su transcurso. Nuestras estimaciones sugieren que entre los años 2010 y 2020 se añadieron 7,787 nuevas Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb’s) urbanas, para alcanzar un total de 63,982, lo que significó 24,562 km2 de territorio censado en zonas urbanas. A esta cifra habría que añadir las 185,243 localidades rurales visitadas.

El personal de campo localizó también las viviendas deshabitadas, temporales y aquéllas pendientes de recabar información, clasificaciones fundamentales en el conteo de población, dado que de ellas dependen tanto los intentos para completar la información como los esquemas de imputación posteriores. Si bien los planes para el levantamiento eran realizarlo entre el 2 y el 27 de marzo de 2020, el 24 de marzo el gobierno federal emitiría la declaración de emergencia por Covid-19. Y aunque las actividades centrales de levantamiento se vieron menos afectadas, las de verificación se pospusieron hasta mayo-agosto de ese año, sujetas al semáforo sanitario de cada entidad; la encuesta de post-enumeración, mientras tanto, fue cancelada (Inegi, 2020, 2012).

La cartografía digital hizo posible una evaluación más rápida de la cobertura que se alcanzó y de aquellos lugares en donde era necesario reforzar los trabajos una vez reanudadas las actividades (Inegi, 2020). El Inegi estima que le fue posible recontactar aproximadamente a la mitad de las viviendas que habían quedado pendientes en las primeras semanas de levantamiento (Inegi, 2020). Por otro lado, se implementó un cuestionario en línea para que las viviendas faltantes tuviesen la posibilidad de autoenumerarse (Inegi, 2020). Con todo, el tiempo transcurrido entre el levantamiento y la verificación, así como la suspensión de la encuesta de post-enumeración, suponen nuevos retos para la evaluación del Censo 2020; se trataría, por ejemplo, de identificar las viviendas que estaban ocupadas en marzo, pero deshabitadas cuando se volvieron a contactar meses después, y viceversa, al igual que las modificaciones en la composición misma de los hogares durante ese periodo, dados nacimientos, muertes o migraciones recientes.

Viviendas deshabitadas, temporales y no censadas

Todo operativo censal supone retos de cobertura; de ahí la necesidad de considerar su magnitud y patrón entre grupos y áreas (Naciones Unidas, 2011; O’Hare, 2019). Los problemas potenciales pueden incluir omisiones o duplicaciones en el empadronamiento, que pueden deberse a causas tan diversas como errores en las cartografías (mapas incompletos o inexactos), omisiones de viviendas o recorridos incompletos de los empadronadores, omisión de personas, conteo doble, no respuesta de los censados o pérdidas de registros después del levantamiento (Naciones Unidas, 2011).

Las viviendas que aportan para el conteo de la población se asocian a dos elementos; el primero, la definición de una unidad como habitada —en contraposición con la vivienda deshabitada o de uso temporal, donde se asume que no hay residentes habituales que, por lo tanto, no aportan al conteo de población ni a su caracterización—y por otro lado las viviendas que, pese a estar habitadas, no fue posible censar –frecuentemente por ausencia o negativa de sus residentes–, y para las cuales se requiere imputar el número de sus residentes. Ambas condiciones varían según el territorio de que se trate y pueden, potencialmente, afectar la estimación del tamaño de la población, su estructura y composición.

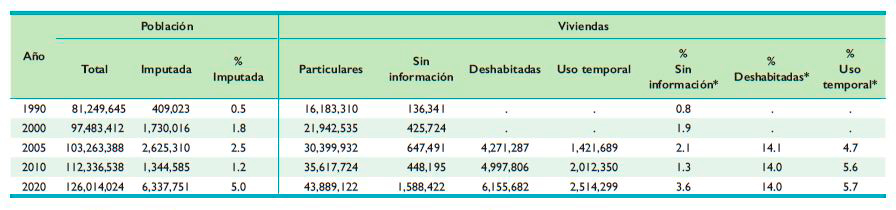

Cuadro 1. Viviendas por condición de habitación y recolección de información, 2010-2020

Nota. Hasta el 2005 se publicó información de las viviendas deshabitadas y de uso temporal en las cifras censales del Inegi.

Los datos de población imputada del 2020 incluyen los de viviendas sin información y menores omitidos.

* Respecto del total de viviendas particulares.

Fuente: elaboración propia con base en los Censos 1990 a 2020, Inegi.

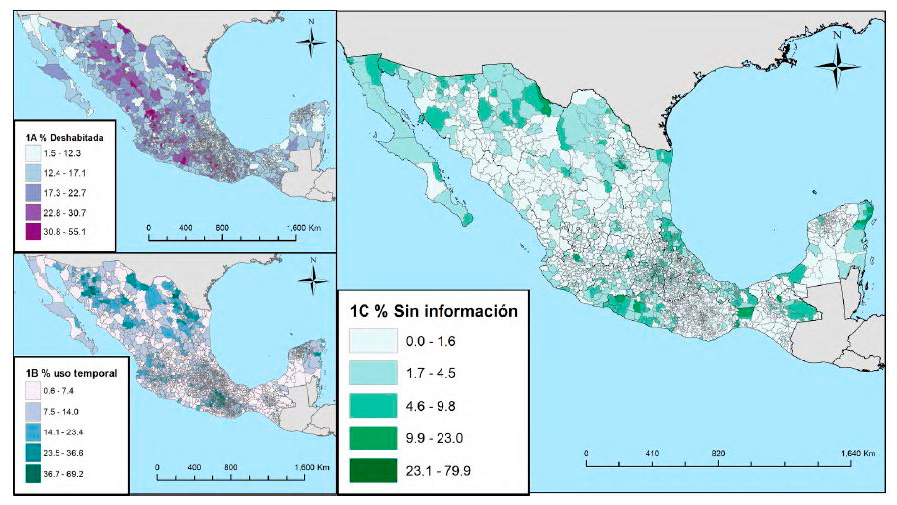

Las viviendas deshabitadas representaron 14.03 % de las viviendas particulares del 2020, manteniéndose en un nivel estable desde 2005 (cuadro 1). Sin embargo, su distribución es desigual (mapa 1a) pues hay 117 municipios en donde las viviendas abandonadas superan 30%. Las viviendas de uso temporal crecieron más rápido, al representar 5.7% del total en el año 2020, con una tendencia a concentrarse espacialmente, de tal suerte que en 490 municipios su porcentaje supera 15% (mapa 1b). Ambas tendencias podrían dar cuenta de transformaciones en el poblamiento del territorio que requieren comprenderse mejor y, con ello, contribuir a descartar errores en la clasificación de las viviendas habitadas. Las dos variables tienden a localizarse en zonas distintas, sugiriendo procesos poblacionales diferentes. Destaca la coincidencia de proporciones altas de viviendas deshabitadas y de uso temporal en segmentos del corredor de la Sierra Madre Occidental y Sur.

Mapa 1. Distribución del porcentaje de vivienda deshabitada, temporal y sin información. Censo de Población y Vivienda 2020, México

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados por Localidad (ITER).

Destaca el aumento en la proporción de viviendas sin información. El Inegi reporta que 96.38% de las viviendas particulares habitadas fueron censadas en el 2020. La cobertura alcanzada es similar a otros ejercicios censales realizados en América Latina previamente (Tacla Chamy, 2006), y es alta si se consideran las situaciones extraordinarias ocurridas en el 2020. Esa proporción, sin embargo, está 2.5 puntos porcentuales por debajo de las cifras del Censo 2010 (98.84%) y 1.7% por detrás del Censo de 2000 (98.06) (Inegi, 2021). En el territorio, las viviendas sin información censal varían enormemente: en 1740 esta proporción es igual o menor al promedio municipal (1.4); pero en 207 municipios esa proporción alcanza 5% o más, mientras en 26 de ellos supera 10%. El mapa 1c muestra que las viviendas para las cuales no hay información tienen un patrón geográfico más heterogéneo que las otras categorías, así como un perfil sociodemográfico más diverso. En conjunto, el mapa 1 muestra la necesidad de examinar los componentes de la residencia habitual y el levantamiento a escala local, en tanto sus proporciones varían de manera importante entre municipios.

El Inegi imputó los ocupantes de las viviendas sin información. El modelo empleado siguió dos procedimientos: si había datos suficientes de domicilios cercanos, se asignó a la unidad faltante la información de ocupantes y características, de otra vivienda geográficamente cercana, seleccionándola de forma aleatoria en la misma Ageb (Inegi, 2020, p. 46). En zonas donde la información era escasa o inexistente, se asignó el promedio de habitantes y composición por sexo a nivel municipal, mientras se declaraba el resto de las características como no especificadas (Inegi, 2020, p. 46). Se considera que, en principio, este método mejoraría procedimientos usados previamente, cuando se asignaba un mismo promedio nacional de ocupantes a las viviendas faltantes. Además, en 2020, se imputaron los menores de siete años omitidos, lo que significó un agregado de 900 mil personas a los hogares con mujeres con hijos sobrevivientes no declarados. En total, la población imputada alcanzó casi 6.4 millones, o alrededor de 5% de la población total (cuadro 1).

Los datos publicados a la fecha no permiten conocer el tamaño de la población estimada más allá del total nacional, ni los procedimientos específicos empleados para la imputación de cada registro o la base identificando los casos imputados. De ahí que no sea posible evaluar a cabalidad las posibles implicaciones de la imputación sobre la estimación de la población y de sus características.

Conclusiones

El Inegi ha tenido importantes logros publicando información censal en diversas escalas geográficas, y documentando los procesos de levantamiento, verificación y corrección de la información. La consideración de las potenciales implicaciones de la declaración de vivienda habitada y de las viviendas sin información es una parte deseable y regular de la producción y divulgación de información censal (Naciones Unidas, 2017). Para continuar con ese proceso se requiere documentar mejor: i) la estrategia de validación de las viviendas deshabitadas y de uso temporal, ante la ausencia de la encuesta de post-enumeración y el tiempo transcurrido entre el levantamiento y la verificación; ii) el detalle del método de imputación de las viviendas no censadas; iii) proveer el acceso a las bases de datos, con las salvaguardas de confidencialidad, de los registros imputados y sin imputar, para poder evaluar la sensibilidad del ejercicio realizado en el conteo de la población y sus características.

Estos ejercicios son necesarios para examinar a detalle las diferencias geográficas en la cobertura alcanzada y evaluar si existen áreas y grupos que estén siendo sub-contabilizados. Los autores no afirman que ello ocurra, pero sí que existe la necesidad de contar con mayor información para evaluarlas correctamente; subrayamos, sobre todo, la necesidad de considerarlo a escala sub-nacional en función del patrón geográfico mostrado. La consideración de las diferencias espaciales es clave, no sólo por la heterogeneidad en el poblamiento y en el operativo censal, sino también por los propios objetivos del Censo. Su utilidad para la planeación de políticas públicas, el seguimiento de los objetivos de desarrollo, la asignación de presupuestos o la definición de distritos electorales son, sin excepción, procesos anclados a la distribución territorial de la población. De ahí la necesidad de considerar el desempeño del censo a escalas pequeñas y movilizar su potencial para planear el futuro considerando las diferencias geográficas del país.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2012), Resultados de la encuesta de posenumeración del Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, México, disponible en: https://celade.cepal.org/censosinfo/manuales/MX_ResultEncPosEnumeracion_2010.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2020), Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual, Inegi, México, disponible en: https://www.issea.gob.mx/Docs/Censo%20INEGI%202021/sintes%C3%ADs%20metodol%C3%B3gica.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2021), Programa de Censos y Conteos de Población y Vivienda. Resultados 1990, 2000, 2005, 2010 y 2020. Sistema Inegi. Consultado en línea 1 julio 2020, https://www.inegi.org.mx/datos/?ps=Programas

Organización de Naciones Unidas (2011), Manual de revisión de datos de los censos de población y vivienda. Revisión 1, Nueva York, Naciones Unidas, División de Estadística, disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev1s.pdf

Organización de Naciones Unidas (2017), Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3. United Nations Publications, New York, disponible en:. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf

O’Hare, W., (2019), Differential Undercounts in the U.S. Census Who is Missed? Springer. Cape Charles, VA, USA, disponible en: https://www.springer.com/gp/book/9783030109721

Tacla Chamy, O. (2006), La omisión censal en América Latina, 1950-2000, Santiago de Chile, CEPAL, Población y Desarrollo, 65, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/7203-la-omision-censal-america-latina-1950-2000