30 Mar Jóvenes sin oportunidades, un fenómeno social de género

Resumen

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado explican en buena medida la problemática de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Para que iniciativas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” (jcf) brinden oportunidades a las jóvenes se requiere vincular su instrumentación con un Sistema de cuidados.

Dos grandes eventos sociodemográficos concurren durante la juventud y determinan las opciones de movilidad social de las personas: concluir la educación y vincularse al mercado laboral. El éxito de estas transiciones depende de las oportunidades a las que los jóvenes tienen acceso, pues jugarán un papel fundamental, no solo en sus logros en el transcurso de su propia vida, sino también en los de su descendencia. Dichas oportunidades están permeadas, cuando menos, por tres capas de desigualdad: la socioeconómica, la territorial y la de género.

Este texto se concentra en la última capa, que explica, en buena medida, la problemática de los jóvenes que no estudian y no trabajan (jnet). Desafortunadamente, si este hecho no se considera, se estará contribuyendo a difundir un escenario que se aleja de la realidad y que crea estereotipos sociales y, en consecuencia, limita el éxito que puedan tener las políticas que se implementen. A través del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (jcf), el gobierno federal actual reconoce la ausencia de oportunidades para un grupo significativo de la población joven mexicana. Al hacerlo, busca generar determinadas condiciones, precisamente para crearlas.1 Sin embargo, los mecanismos que se han propuesto hasta ahora no atienden —entre otras cosas— la dimensión de brecha de género que persiste en nuestro país. De no diagnosticarse e incorporarse esta problemática en el diseño del Programa, sus probabilidades de éxito se reducirán significativamente.

La caracterización del problema

La evidencia sobre la magnitud del problema en la dimensión de género es contundente: según la Encuesta de Movilidad Social de los Jóvenes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2017 (Emovi Jóvenes 2017),2 de los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan 78% son mujeres (Vélez-Grajales et al., 2018). En el ámbito nacional, el porcentaje es muy similar. Las principales actividades a las que estas jóvenes están dedicadas son los quehaceres del hogar y el cuidado de hijos y de otros familiares.3 Ambas actividades son no remuneradas, y en ellas invierten 57% más tiempo en comparación con quienes sí estudian y/o trabajan. Aunque estas ocupaciones sin paga contribuyen al bienestar y desarrollo de los hijos y de otras personas con necesidades de cuidados, también limitan el tiempo y las posibilidades para que las mujeres desplieguen sus propias capacidades educativas y laborales, entre muchas otras.

Las jnet tienen, en general, 10 años de escolaridad, muy similar a los 11 años del resto de las jóvenes del grupo de edad. A pesar de ello, sus expectativas salariales son muy bajas respecto de lo que piensan que podrían percibir si entraran a trabajar. Estiman que alguien que termina la educación media ganaría solo la mitad de lo que en realidad gana una persona con el mismo nivel educativo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe, 2017). Aunque con la información existente no es posible saber hasta qué grado los factores culturales y los roles de género influyen sobre las expectativas de estas jóvenes, lo cierto es que, más temprano o más tarde en la vida, el cuidado de los hijos y de otras personas en situación de dependencia será una barrera para su participación educativa y laboral, sin hablar de otros ámbitos.

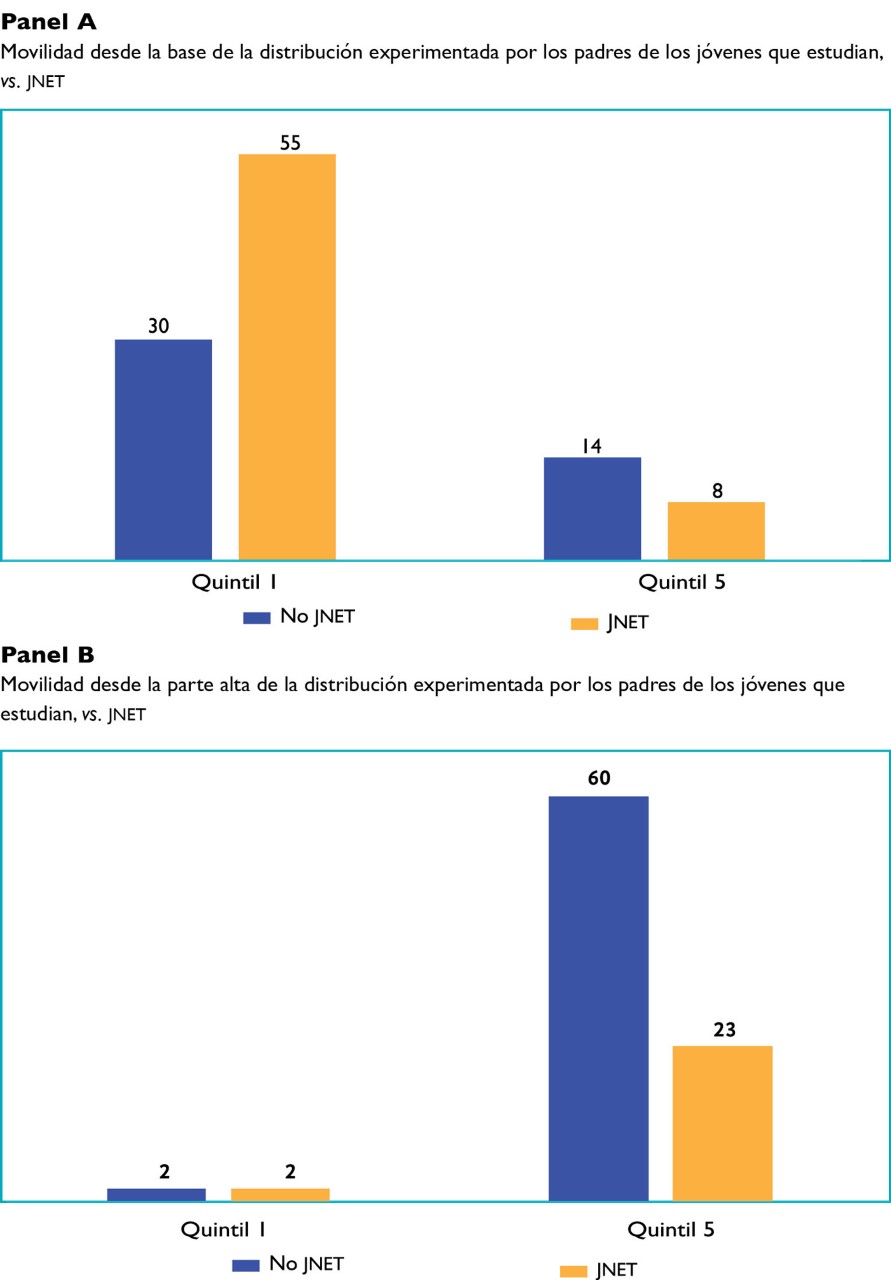

Las jnet provienen de entornos familiares con escasa movilidad social ascendente. Sus condiciones de exclusión se perpetúan, lo que tiene efectos no sólo sobre sus logros de vida, sino también sobre su descendencia. Cuando los padres de las y los jnet nacieron en condiciones de pobreza (quintil 1), más de la mitad (55%) no pudo superarla; en comparación, entre los padres de jóvenes que estudian y que también tuvieron orígenes de pobreza, sólo 30% permaneció en tal situación (gráfica 1, panel A). Los padres de las jnet que nacieron en condiciones aventajadas, descendieron en la escalera social a una tasa mucho mayor que los padres de jóvenes que estudian: sólo 23% en comparación con 60% permaneció el quintil más alto (gráfica 1, panel B).

Gráfica 1. Movilidad social: origen desaventajado

A, Movilidad desde la base de la distribución experimentada por los padres de los jóvenes que estudian, vs. jnet

B, Movilidad desde la parte alta de la distribución experimentada por los padres de los jóvenes que estudian vs. jnet

Nota. La información reportada corresponde a los padres con hogar de origen en el quintil 1 (panel A) y quintil 5 (panel B) de la distribución de riqueza.

Fuente: elaboración a partir de Vélez-Grajales et al., 2018.

“Jóvenes construyendo el futuro”. Algunas omisiones

En diciembre de 2018 se puso en marcha el Programa jcf con la intención de dar a las y los jnet que tuvieran entre 18 y 29 años, oportunidades de capacitación en el trabajo a través de una beca y un seguro médico, ambos hasta por 12 meses. El objetivo específico del programa es dotar a estos jóvenes de herramientas y preparación para mejorar su vida, en términos de habilidades técnicas y socioemocionales, e igualmente alejarlos de conductas antisociales. El programa se sustenta en involucrar principalmente al sector privado a través de actividades de responsabilidad social. Se puede decir que son los particulares —personas físicas y morales— y la sociedad civil los responsables de la capacitación. El programa no cuenta con un modelo de formación, sino que prevé que aquélla que los particulares brinden se apegue a ciertos lineamientos.

Dado que cuatro de cada cinco jnet son mujeres que realizan actividades en el hogar y de cuidados no remunerados, vale la pena preguntarse si un programa como jcf puede, de hecho, resolver la problemática que limita las oportunidades de las jóvenes. Para dar respuesta oportuna, es indispensable analizar las causas de la no actividad en materia educativa y laboral; si se trata de una cuestión de demanda —las unidades económicas y los particulares que dan trabajo— en otras palabras, si es por falta de empleo o si, como indican los datos, es un tema de no disponibilidad de la oferta por parte de las jnet.

En cuanto a demanda, los niveles de productividad de México en sus unidades económicas son bajos. Además, no existe una estrategia de creación de empleo formal; el resultado ha sido un crecimiento económico por demás limitado durante las décadas recientes. Ahora bien, por el lado de la oferta, el “Informe movilidad social en México 2019: hacia la igualdad regional de oportunidades” (Orozco et al., 2019), señala que casi la totalidad de las personas excluidas del mercado laboral son mujeres. La razón por la que más de la mitad de ellas están descartadas es porque no tienen quien cuide a sus hijos o a otros integrantes de sus hogares que requieren de atención (a saber, personas enfermas o con alguna discapacidad, adultas o adultos mayores, entre otros). Desafortunadamente, tanto en el diseño como en su instrumentación, el programa jcf no ha definido, hasta ahora, mecanismos que reconozcan de manera explícita la problemática de género o las limitantes del mercado laboral mexicano.

Algunas recomendaciones

Adoptar un enfoque de movilidad social y de género en un programa como jcf permitiría abordar la problemática de los jnet. Lo anterior incorpora las condiciones de origen y la dinámica del ciclo de vida de las personas, lo que permitiría articular el Programa con políticas sistémicas que igualen oportunidades en salud, educación, cuidados, seguridad social y empleo a lo largo del ciclo vital. El espacio existe para aprovechar las lecciones de programas de formación y capacitación previos, tanto nacionales, como foráneos.4

Un paso particular necesario para que un programa con estas características sea exitoso es reconocer que el problema central de los jnet es, en definitiva, de género, y que se requiere de incorporar acciones afirmativas y propuestas sensibles al género. Atender esta dimensión de la desigualdad requiere incluir la perspectiva de la “economía del cuidado”, así como mayores salvaguardas contra el comportamiento discriminatorio hacia las mujeres en el mercado de trabajo. Ello implica considerar las tres Rs a las que se refiere Elson (2017): reconocer, reducir y redistribuir las actividades de cuidado que realizan las mujeres jóvenes, incluida la oportunidad de delegar ese trabajo a terceros, ya sea mediante apoyos domiciliarios o infraestructura de servicios. Estos últimos se refieren no solo a guarderías, sino también a la instrumentación de un Sistema de cuidados, que más allá de atender a la primera infancia debería reconocer la importancia de contar con escuelas de horarios ampliados para la población en edad escolar. Asimismo, deben implementarse servicios para atender las necesidades de personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores en situación de dependencia.

Finalmente, desde el surgimiento del Programa jcf, varios especialistas lo han analizado y emitido recomendaciones de corte estructural y operativo. Las autoridades responsables se han manifestado sobre algunas de ellas.5 Los señalamientos sugieren considerar la heterogeneidad de la demanda laboral, la necesidad de un enfoque de mediano y largo plazo para generar resultados sostenidos, así como recomendaciones sobre el diseño y operación del Programa mismo. En suma, existe un importante margen de mejora para una intervención que está del todo justificada, dada la magnitud de la problemática que enfrentan la población de jnet. Habrá que adoptar un enfoque de movilidad social y género que contribuyan a romper el ciclo de pobreza y desigualdad para hacerla efectiva.

Notas

1 Sobre este tema, ver también Navarrete, E. y M. Padrón (2019).

2 El cuestionario fue diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el International Development Research Center, Espacio Público (coordinador del proyecto), Young Lives, de la Universidad de Oxford, y los centros de cada uno de los países participantes. En México, el proyecto se conoce como la Encuesta de Movilidad Social de los Jóvenes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2017 (Emovi Jóvenes 2017); es coordinado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey). Véase el anexo electrónico.

3 Leyva y Negrete (2014), Rivero y Pederzini (2014) analizan también este tema.

4 Véase ceey (2018) sobre algunas iniciativas precursoras del tema.

5 Véase, por ejemplo, ceey (2018), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (2019) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019.

Referencias

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey) (2018), El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” … a la luz de Millennials en América Latina y el Caribe: escuchando a los jóvenes de México. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Elson, d. (2017), ”A Gender-equitable Macroeconomic Framework for Europe”, en H. Bargawi, G. Cozzi y S. Himmelweit (Eds), Economics and Austerity in Europe. New York and London: Routledge. pp.15-26

Leyva, G. y R. Negrete (2014), “Nini: un término ni pertinente ni útil”, Coyuntura Demográfica, Núm 5. pp. 15-22. Disponible en: http://coyunturademografica.somede.org/wp-content/plugins/coyuntura_demografica/DEMOGRAFICA/ARTICULOS/PUB-2014-05-059.pdf

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (mcci) (2019), Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen? México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Navarrete E. y M. Padrón (2019), “La nueva política de promoción de empleo: iniciativas ante un escenario laboral complejo”, Conyuntura Demográfica, Núm 15. pp. 51-60. Disponible en: http://coyunturademografica.somede.org/wp-content/plugins/coyuntura_demografica/DEMOGRAFICA/ARTICULOS/PUB-2019-15-172.pdf

Orozco, M., Espinosa-Montiel, R., C.E. Fonseca Godínez y R. Vélez Grajales (2019), Informe de movilidad social en México 2019: Hacia la igualdad regional de oportunidades. Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Rivero, E. y C. Pederzini (2014), “No todo es tiempo perdido. Cómo pasan las horas los ninis mexicanos”, Coyuntura Demográfica, Núm 6. Pp. 29-33. Disponible en: http://coyunturademografica.somede.org/wp-content/plugins/coyuntura_demografica/DEMOGRAFICA/ARTICULOS/PUB-2014-06-072.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) (2019), Dichos y hechos de Jóvenes Construyendo el Futuro. México: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Vélez-Grajales et al. (2018), “Millennials en América Latina y el Caribe: escuchando a los jóvenes de México”, Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?, Novella, R., A. Repetto, C.Robino y G. Rucci (Eds). Banco Interamericano de Desarrollo, Espacio Público, International Development Research Centre, Canadá.