17 Dic Inferencias sobre la precariedad habitacional a partir de la muestra censal 2020

RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar las condiciones de las viviendas y de la población que las habitan según el Censo de Población y Vivienda 2020. Distinguimos entre áreas rurales y urbanas, y analizamos cuatro dimensiones de la precariedad habitacional: constructiva, de disponibilidad de espacios, servicios básicos y conectividad.

Introducción

La muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 ofrece algunos indicadores sobre condiciones habitacionales, mismos que revelan insuficiencias para satisfacer las necesidades esenciales de los habitantes de México. Utilizamos indicadores como el hacinamiento y el tipo de materiales de construcción de las viviendas, además del acceso al agua y al saneamiento, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), ha utilizado también, para medir la pobreza. Además, incluimos la conectividad, que permite un acercamiento más integral en el contexto actual del país. Nos preguntamos qué población está expuesta a condiciones de precariedad en su vivienda, y reflexionamos sobre las carencias que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo humano.

Rasgos generales del parque habitacional

El Censo de 2020 registró 43.9 millones de viviendas particulares; de ellas, 35.2 millones están habitadas, 6.2 están deshabitadas y 2.5 son de uso temporal. Estas cifras muestran una distribución relativamente similar a la que surge del inventario del parque habitacional en el Censo de 2010; es decir, 14% de las edificaciones se mantienen deshabitadas y casi 6% es de uso temporal.

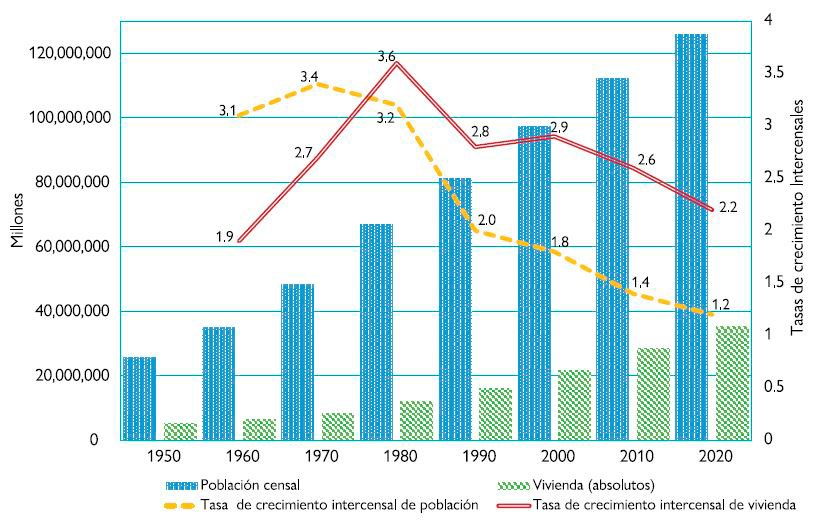

Los resultados de los Censos de Población y Vivienda más recientes permiten observar que la tasa de crecimiento de la vivienda ha disminuido al pasar de 2.6% entre 2000 y 2010, a 2.2% entre 2010 y 2020, aunque sigue manteniéndose superior a la de la población, que pasó de 1.4% a 1.2% (gráfica 1). En términos absolutos, el parque habitacional creció siete veces entre 1950 y 2020, y tres veces entre 1980 y 2020. Estas tendencias se explican por el engrosamiento de los grupos que están en edades intermedias o formando un hogar, por la disminución de la fecundidad y por el incremento de los grupos de 15 a 65 años que presionaron la construcción de nueva vivienda.1

Gráfica 1. México. Total de población, vivienda y tasas de crecimiento intercensal 1950-2020

Nota. Para la tasa de crecimiento intercensal se utilizó la fórmula de crecimiento geométrico y se corrigieron los periodos intercensales de acuerdo con las fechas de levantamiento.

Fuente: elaboración propia con base en los Censos Generales de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020, Inegi.

Sobre la distribución territorial continúan tendencias tales como: i) mayor concentración de la población en áreas urbanas, en donde se localizan ocho de cada diez viviendas (de un total de 35.2 millones de viviendas, 28.1 son urbanas); ii) mayor número de ocupantes por vivienda en áreas rurales que en urbanas; y iii) en términos relativos, mayor proporción de ocupantes en localidades menores de 2,500 habitantes afectados por carencias habitacionales.

Las dimensiones de la precariedad habitacional en 2020

Al observar la evolución de la vivienda a partir de las estadísticas es común encontrar, para todos los indicadores en cada nueva década, mejores condiciones de habitabilidad (Ponce, 2011; 2018). Sin embargo, las transformaciones físicas que se hacen en las viviendas no necesariamente corresponden a modificaciones en la calidad de vida de quienes las ocupan; de ahí la necesidad de relacionar tales modificaciones con las circunstancias de las viviendas que ocupan.

Bajo el principio de que el entorno cuenta, distinguimos el comportamiento de algunos indicadores rurales y urbanos, clasificándose en precarios y no precarios, y centrando el análisis en los primeros. Dado que ciertas dimensiones de la precariedad habitacional afectan de manera diferencial a las personas, se relacionaron según la edad de sus habitantes.

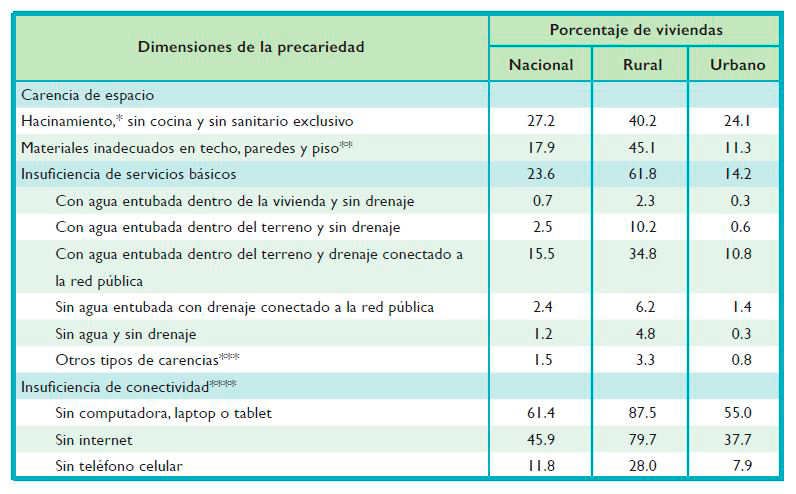

La primera inferencia que se ratifica es que las dimensiones de la precariedad continúan distribuyéndose de forma muy desigual entre los contextos rural y urbano (cuadro 1). Hay un porcentaje mayor de viviendas rurales con condiciones de hacinamiento que las urbanas (28.9% y 17.1%, respectivamente). La vivienda con materiales inadecuados es cuatro veces superior en el ámbito rural en comparación con el urbano (45.1% vs. 11.3%); una relación similar se observa en la insuficiencia de servicios básicos (61.6% vs. 14.2%). Al combinar la disponibilidad de agua entubada y drenaje se hacen visibles diferentes niveles de precariedad, pues la ausencia de un sistema de desagüe adecuado impide el uso de inodoros con agua corriente y el aseo personal en las duchas; además, dificulta la debida preparación de los alimentos y el lavado de los utensilios de cocina. Pero además, la existencia de tomas de agua no garantiza un suministro eficiente o continuo del líquido, pues se desconoce la frecuencia de su dotación.

Una segunda derivación de la muestra censal es que aun registrándose un promedio menor de ocupantes por vivienda en zonas urbanas en comparación con las rurales (anexo, grafica A.1), la carencia que más afecta al ámbito urbano es la de espacio: 24% de las viviendas precarias tienen hacinamiento y carecen, además, de cocina y sanitario exclusivo. El ámbito rural presenta su mayor carencia en el acceso a servicios básicos, seguido por materiales inadecuados y un poco menos en hacinamiento, ausencia de cocina y sanitario exclusivo (cuadro 1).

Cuadro 1. México. Dimensiones de la precariedad habitacional, 2020

*Hacinamiento: más de 2.5 personas por dormitorio.

**Material inadecuado o precario: piso de tierra; paredes de material de desecho, lámina, cartón, asbesto o metal; techo de desecho, lámina cartón, metal, asbesto.

*** Con agua dentro de la vivienda y drenaje al aire libre; con agua en el terreno y drenaje al aire libre, sin agua entubada y drenaje al aire libre.

**** Estas categorías no son excluyentes; cada una considera el total de viviendas según tamaño de la localidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

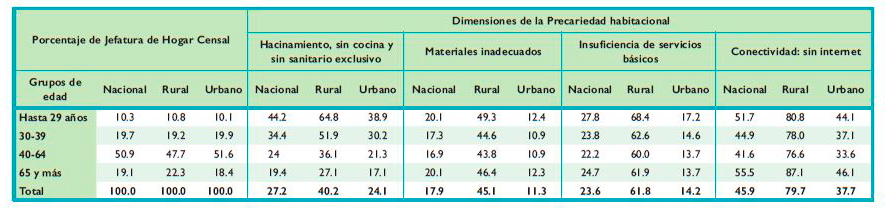

Al analizar quiénes habitan en las viviendas precarias en contextos rurales y urbanos, se observa mayor proporción de hogares encabezados por personas de 29 años o menos (cuadro 2). Destaca que el hacinamiento presenta una correlación negativa con el grupo de edad del jefe/a; es decir, a mayor edad de éste/a, menor proporción de viviendas con precariedad de espacio, lo que posiblemente obedezca a la salida de los hijos de la vivienda. En esta dimensión las diferencias entre contextos rurales y urbanos según la edad del jefe/a son de consideración: varían entre 10 y 26 puntos porcentuales en hogares dirigidos por personas adultas mayores y por jóvenes, respectivamente.

Cuadro 2. México. Dimensiones de la precariedad habitacional según grupo de edad de las/os jefas/es del hogar censal, 2020

*Hacinamiento: más de 2.5 personas por dormitorio.

**Material inadecuado o precario: piso de tierra; paredes de material de desecho, lámina, cartón, asbesto o metal; techo de desecho, lámina cartón, metal, asbesto.

*** Con agua dentro de la vivienda y drenaje al aire libre; con agua en el terreno y drenaje al aire libre, sin agua entubada y drenaje al aire libre.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

El elevado porcentaje de carencia de espacio en hogares con jefaturas jóvenes2 implica la presencia de niños y adolescentes (en la de jefes/as hasta de 29 años, 48% de sus integrantes son menores de 19 años; y en las de 30 a 39 años, 54% está en grupos de edad similares) y la cohabitación con miembros adultos (cuadro A.1 en el anexo). En ese sentido, la restricción de espacio limita la conducta de quienes la experimentan, por ejemplo, en su libertad de elección sobre la información que reciben o dan, o al impedir el ejercicio de actividades acordes a la edad o relacionadas con su intimidad (Altman, 1975; Altman y Low, 1992). Además, en un contexto de pandemia como el actual, el hacinamiento incrementa el riesgo de contagio y dificulta el cumplimiento de los protocolos recomendados para manejar a una persona posiblemente contagiada.

Sobre la precariedad por materiales inadecuados, las viviendas con jefaturas jóvenes (de hasta 29 años) y donde cohabitan personas de 65 y más años, muestran, a nivel nacional, condiciones similares con los porcentajes más altos (20.1%), si bien la proporción de viviendas afectadas en las localidades rurales es casi cuatro veces mayor que en las urbanas, sin importar la edad de la jefatura (cuadro A.2 en el anexo).

La insuficiencia de servicios básicos es la condición de mayor diferencia entre las viviendas urbanas y rurales: por cada vivienda urbana la padecen cuatro en el ámbito rural; esto sin distinguir grupo de edad de la jefatura del hogar. Entre las viviendas encabezadas por una persona menor de 29 años, siete de cada diez tienen alguna insuficiencia de agua o drenaje; en los otros grupos de edad esta proporción es de seis por cada diez. Más allá de que en condiciones “normales” se han señalado los efectos que sobre la salud de la población tienen las carencias de agua y drenaje (Schteingart, 1997; Satterthwaite, 2014), tales carencias adquieren hoy mayor relevancia como problema público por representar una barrera para poner en práctica medidas básicas de higiene indispensables en nuestros días.

En la actualidad, la falta de conectividad en la vivienda se ha vuelto una condición más de precariedad; el que las actividades educativas, laborales e incluso de socialización se haya trasladado al ámbito doméstico ha adquirido una significancia inédita para la formación de capital humano y el acceso a los ingresos. El Censo 2020 muestra que, a nivel nacional, 61.4% de los hogares carecen de una computadora, laptop o tablet, y que 46% no dispone de internet. Sin embargo, el que se reporte que sólo 11.8% de las viviendas carecen de un teléfono celular apunta a que la conectividad se puede estar subsanando mediante este dispositivo. Pero debemos mantenernos alertas ante esta consideración. Como ya se ha mencionado, los hogares con jefas/es menores de 40 años suelen tener hijos en edad escolar, lo que sugiere que diferentes miembros requieren dispositivos de forma simultánea. Además, en cuanto a computadoras, laptops, tablets y uso del internet, las localidades rurales tienen casi el doble de carencias, y más del triple en cuanto a telefonía celular (cuadro A.3, anexo).

Consideraciones finales

Los indicadores derivados de la muestra del Censo 2020 ratifican una mayor precariedad habitacional en las localidades rurales al compararse con las urbanas. Aun siendo incuestionable una cierta mejoría en los indicadores censales, se hace necesario profundizar en los análisis por grupos específicos de población para, por ejemplo, determinar sus necesidades según nivel de vulnerabilidad, y poder así atender sus demandas mediante políticas que redunden en mejores condiciones de vida. Los números globales que ofrecen los informes oficiales tienden a encubrir la realidad habitacional. Falta mucho por saber, sobre todo en cuanto a los efectos de la carencia de conectividad; pero por el momento dejamos sentado que las mayores precariedades continúan siendo las de las localidades rurales, en cualquier dimensión que se analice, y que la edad de la jefa o el jefe del hogar parece tener una importancia decisiva; las condiciones más desfavorables las registran los hogares dirigidos por jóvenes de hasta 29 años de edad, y con ellos sus integrantes, que son en casi la mitad de ellos niñas/os y adolescentes.

Notas

1 Sería importante comparar aquí el crecimiento de la vivienda y el de los hogares, aunque a partir del Censo 2010 el concepto de “hogar unidad doméstica” es sustituido por el de “hogar censal”. Bajo este concepto sólo se enumera un hogar por vivienda y se rompe la posibilidad de comparación entre tales unidades.

2 En este trabajo consideramos jefaturas jóvenes de hasta 39 años, debido al cambio cultural y generacional que está ocurriendo en el país, tanto en los patrones de nupcialidad como en la edad a la primera unión y el aumento de la edad mediana de la población.

Referencias

Altman, I (1975), The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, and Crowding. Clean & Tight Contents Edition.

Altman, I. y Low, S. (1992), Human behavior and environment: Advances in theory and research. Vol. 12. Estados Unidos: Plenum.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi) (varios años), Censos de Población y Vivienda, México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi) (2020), Censo de Población y Vivienda 2020, Bases de datos del cuestionario ampliado, muestra del 10 por ciento. México, 2020.

Ponce, G. (2018), Posibilidad de una nueva política: la vivienda en México, Cuaderno 11, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. México.

Ponce, G. (2011), Habitar en México; calidad y rezago habitacional en la primera década del milenio, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura. México.

Satterthwaite, D. (2014), “Urban Poverty in Low-and-Midelle_Income Nations”,en Parnell, S y S. Oldfield (Eds.), The Routledge Handbook on Cities of the Global South (pp. 569–585). New York: Routledge.

Schteingart, M. (Coord.) (1997), Pobreza, condiciones de vida y salud, México, El Colegio de México.