30 Jun Hogares unipersonales: una mirada desde la Encuesta Intercensal 2015

Resumen

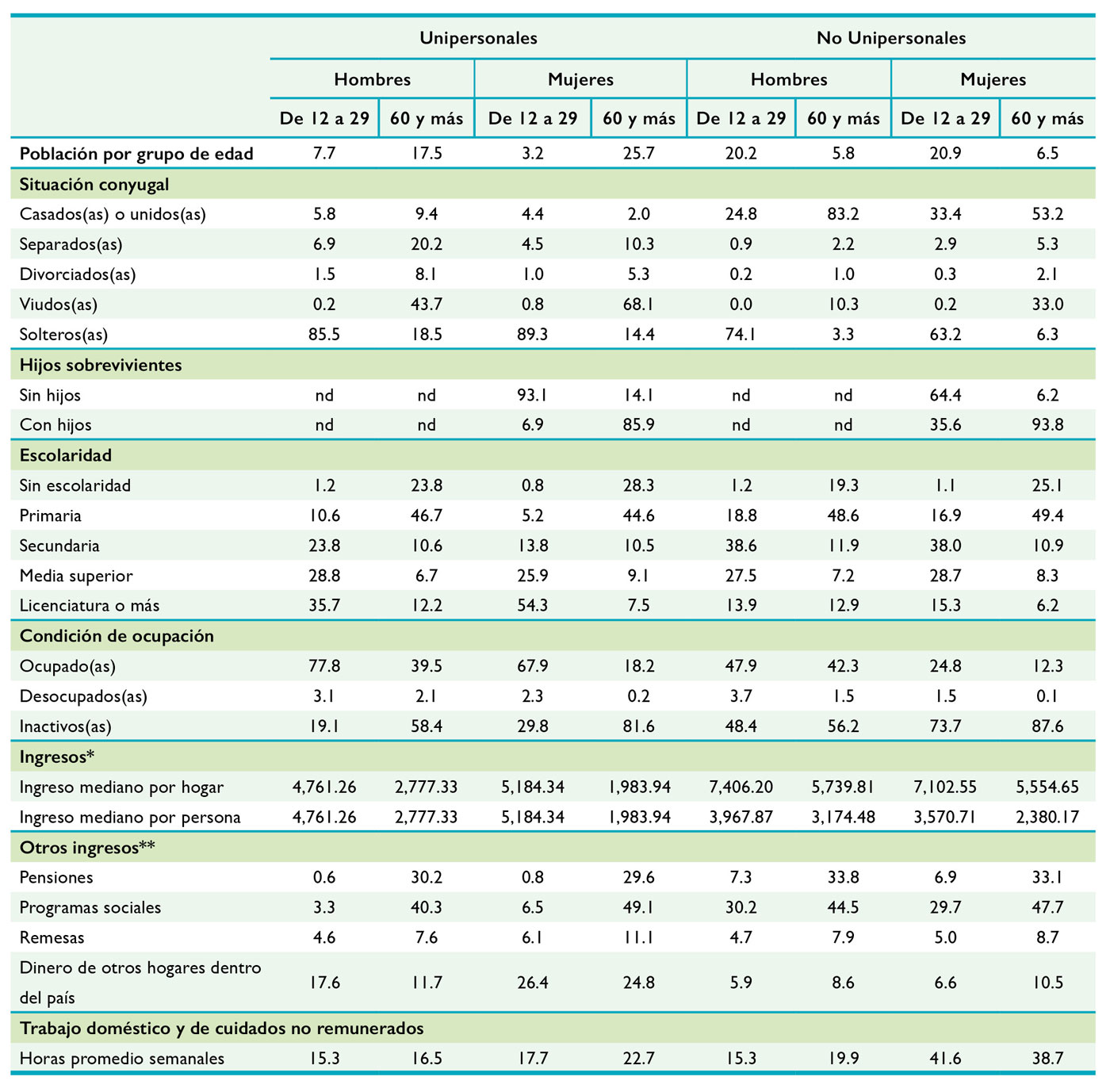

El trabajo caracteriza y compara a las mujeres y los hombres en arreglos residenciales unipersonales a través de seis variables: la situación conyugal, la escolaridad, la condición de ocupación, los ingresos, las transferencias y el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La población objetivo son dos grandes grupos etarios.

Introducción

Las familias y los hogares se han transformado durante las últimas décadas. Diversos cambios de carácter demográfico, social, económico y cultural propiciaron que en América Latina el modelo tradicional de familia, —considerado el tipo de organización familiar más eficiente por los roles que permitían una marcada división del trabajo—, se redujera de 43.7% a 37.6% entre 1990 y 2017 (Arriagada, 2017; celpalstat, 2019). La disminución de la fecundidad, el aumento de los niveles educativos y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, propiciaron la transición del modelo hombre proveedor al de familias de doble ingreso e igualmente el aumento de hogares con jefatura femenina (Arriagada, 2017; de Oliveira y García, 2017). En contraparte, ocurrió un incremento en otras formas de arreglos familiares y no familiares; estos últimos arreglos caracterizados por ser unidades de individuos organizados que comparten residencia sin tener parentesco (De Oliveira y García, 2017). Pueden mencionarse, al respecto, los hogares unipersonales que conforman personas que viven solas, y que aumentaron de 8 a 13 por cada cien hogares entre 1990 y 2017 en la región (Arriagada, 2017; cepal, 2019).

En México, los hogares unipersonales se duplicaron en el transcurso de 25 años: pasaron de 5% en 1990, a 10.1% en 2015; la población que habita en este tipo de hogares se incrementó de ser 1.0% a 2.7% (Anexo 1). El aumento de la población que vive sola hace pertinente este texto, cuyo objetivo es analizar sus características para conocer las diferencias entre mujeres y hombres jóvenes (12 a 29 años) y personas adultas mayores, de 60 años y más, respecto de arreglos residenciales no unipersonales.

¿Qué sabemos acerca de las personas que viven en hogares unipersonales?

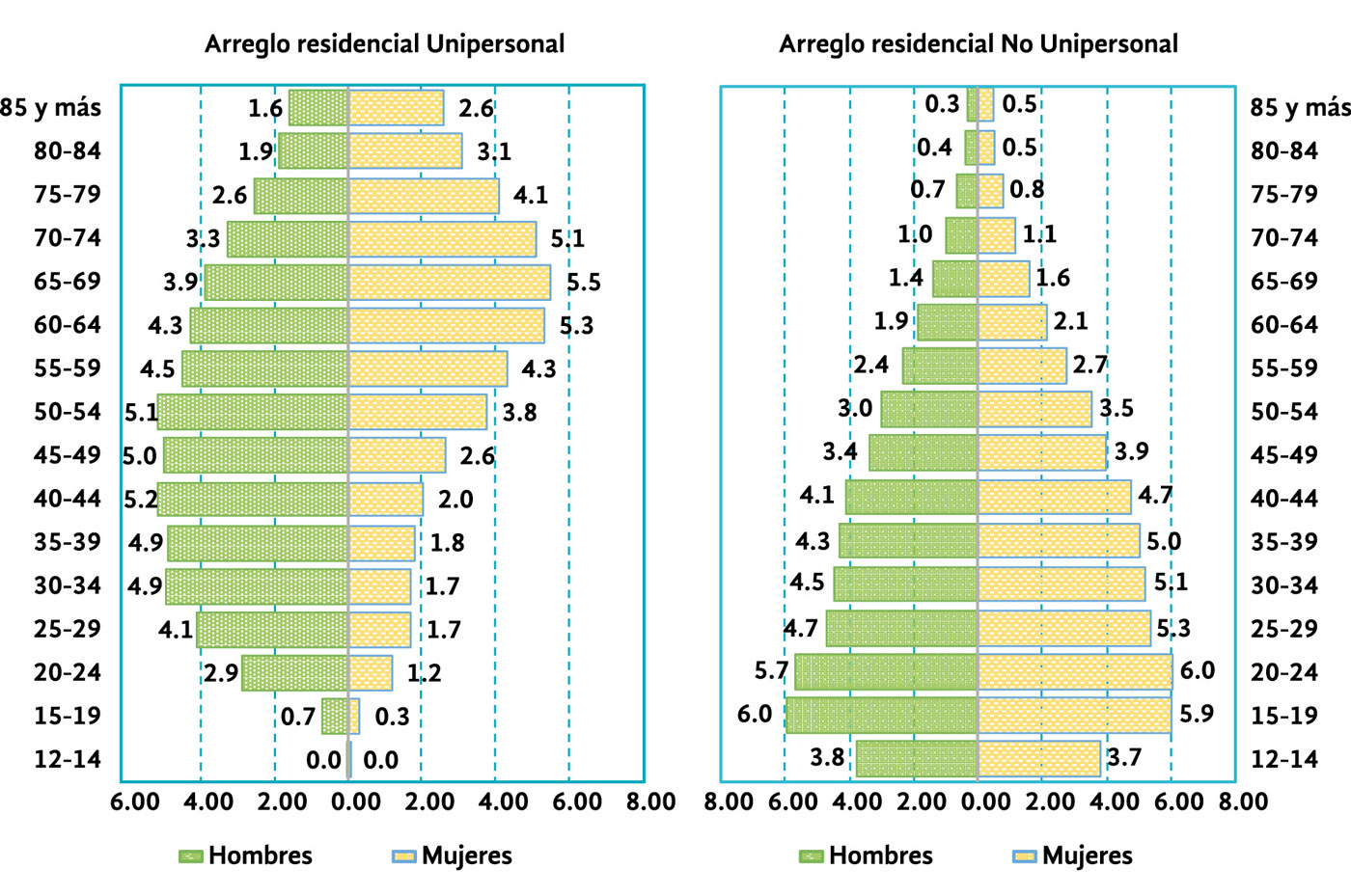

Una de las características más importantes de los arreglos residenciales unipersonales radica en las diferencias por sexo y edad de la población que los habita. Las mujeres que viven solas se ubican principalmente en grupos etarios mayores a 50 años; su concentración se profundiza a partir de los 70 años (gráfica 1), segmento en el que hay 1.5 mujeres por cada hombre. La estructura etaria de esta población contrasta con la que vive en arreglos no unipersonales, que muestran proporciones menores de personas mayores de 70 años para ambos sexos (2.47% de hombres y 2.83% de mujeres) (gráfica 1). En concordancia, la edad media de las personas que viven en este tipo de arreglos es de 29 años, en comparación con 54.6 años de la población que vive sola.

La arraigada cultura tradicional que privilegia la pertenencia a una unión familiar, así como los roles de género que promueven mayor independencia y autonomía para los hombres desde que son jóvenes, al igual que la permanencia de las mujeres en el hogar paterno/materno por más tiempo, aunada a una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado, representan una barrera para que vivan solas. Lo anterior puede apreciarse en la pirámide por edad que se muestra en la gráfica 1, especialmente en grupos menores de 35 años de edad.

Cabe resaltar que los arreglos residenciales son dinámicos y se ajustan a partir de cambios demográficos. Asimismo, las familias funcionan como apoyo social y protección ante las crisis constituyendo, además, una red de apoyo a las personas (Amador y Brenes, 2006).

Gráfica 1. Estructura por sexo y edad de la población en hogares unipersonales y no unipersonales, 2015

Fuente: elaboración propia a partir de IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series) e Inegi, Encuesta Intercensal 2015.

La condición de unión y la posible descendencia asociada a ella tiene impactos en la conformación de hogares unipersonales en las edades adultas mayores. Además, con la segunda transición demográfica de fondo –el subsecuente aumento de las disoluciones– existe una amplia representación de viudas que viven solas, por tener mayor esperanza de vida, la que se suma a la tendencia a conformar parejas con hombres de cohortes mayores (Inmujeres, 2005; Amador, y Brenes, 2006).

Lo anterior se refleja en la composición de los arreglos residenciales unipersonales por situación conyugal que suele estar integrada, de manera predominante, por personas no unidas: 90.6% hombres y 98.0% mujeres están separadas/os, divorciadas/os, o son viudas/os y solteras/os. En cambio, en los hogares no unipersonales la unión es el rubro más importante en el grupo etario de 60 años y más (cuadro 1). Los hombres viudos, separados o divorciados, tienden a unirse de nuevo, lo que conduce a la formación de estructuras familiares complejas (Quilodrán, 2006). Así, en la composición de los hogares no unipersonales, sólo la mitad de las mujeres permanecen casadas y 46.8% no unidas, en oposición a 83.2% de los hombres casados o en unión (cuadro 1).

En edades jóvenes, las mujeres representan apenas 3.2% del total de hogares unipersonales. Su poca participación en estos arreglos residenciales se vincula con su etapa de formación de familias y crianza de las/os hijas/os, que deriva en una mayor carga de trabajo de cuidados, lo cual genera necesidades de redes de apoyo familiares. Es por ello que las mujeres jóvenes que viven solas son mayoritariamente solteras y sin hijos (89.3% y 93.1%, respectivamente) (cuadro 1).

En este sentido, la condición de viudez y la fecundidad cero son factores que propiciarían la vida en solitario de las mujeres adultas mayores. Los datos muestran que 14.1% de las mujeres de 60 y más que habitan en hogares unipersonales no tuvieron hijos, en contraste con 6.2% de las que viven en los no unipersonales (cuadro 1).

El nivel educativo es un factor importante en la elección de vivir sola/o, en especial en edades jóvenes. A diferencia de los hombres, cuya salida del hogar puede estar asociada a la incorporación al mercado laboral, algunos estudios apuntan a que las mujeres jóvenes en edad escolar y que viven solas son, en términos generales, estudiantes becadas por sus padres o por instituciones (Inmujeres, 2005). Lo anterior se ve reflejado en que 80% de las mujeres jóvenes cuentan con al menos educación media superior; en cambio, los jóvenes se ubican en mayor proporción en niveles de escolaridad más bajos (cuadro 1). Lo anterior contrasta con los niveles educativos de la población adulta mayor, concentrada en niveles de educación básica.

Por otro lado, la condición de ocupación es un factor importante a considerar. Entre la población joven que vive sola, 77.8% son varones ocupados y 67.8% mujeres ocupadas, pero entre las personas mayores de 60, los ocupados duplican a las ocupadas, aunque la inactividad es la condición preponderante en este grupo poblacional (cuadro 1). De esta manera, estar ocupada, ser joven y tener mayor escolaridad es una condición mucho más frecuente en mujeres que viven solas. Al respecto, la composición por sexo visibiliza la transversalización de la desigualdad de género, pues ocho de cada diez mujeres mayores de 60 años viviendo en hogares unipersonales están en condición de inactividad, lo que representa un reto para las políticas públicas.

Al analizar el ingreso mediano de las personas, por trabajo y edad, resalta que, las/os jóvenes en hogares no unipersonales cuentan con ingresos medianos menores que quienes viven solas/os. No obstante, puede apreciarse una marcada selectividad entre quienes, en efecto, viven solas. Las jóvenes tienen un ingreso mediano superior en $423 pesos al compararse con los jóvenes, lo cual puede ser un reflejo de la mayor proporción de mujeres con niveles educativos superiores.

En cambio, el ingreso promedio de la población adulta mayor que vive sola es 1.7 y 2.6 veces menor que el de las y los jóvenes, respectivamente; en especial, las mujeres en el mismo grupo etario que los varones, tienen un ingreso mediano 70% más bajo. Lo anterior, coloca a las/os adultas/os mayores en situación vulnerable, ya que su calidad de vida está relacionada con los ingresos que perciben, al igual que con los bienes y servicios a los que acceden (Hakkert y Guzmán, 2004). Llama la atención que alrededor de 3% de la población que vive sola no dispone de un ingreso por trabajo, y que la mitad de quienes habitan en arreglos unipersonales sean mayores de 60 años.

Cabe destacar, que, además de los ingresos por trabajo, las personas perciben otras retribuciones que se vuelven un factor determinante para que la población que habita sola sobreviva. Destaca que la tercera parte de las personas mayores de 60 años tienen el beneficio de una pensión; mientras tanto, las trasferencias intergeneracionales alcanzan a 20% de los hombres y a 36% de las mujeres adultas mayores, las cuales provienen de hogares dentro y fuera del país. Sin embargo, son las transferencias sociales, a través de programas y políticas públicas, las que llegan a 40% y 50% de hombres y mujeres, respectivamente. Por lo anterior, desde las políticas públicas el reto es generar programas sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población que vive sola; estaríamos hablando de transferencias monetarias, pero también de fomentar las condiciones para generar redes de apoyo familiares y comunitarias.

Por último, y sin importar el tipo de arreglo familiar, las mujeres dedican más tiempo a labores domésticas y de cuidado no remunerados. No obstante, la brecha por sexo de quienes viven solas/os y el promedio de horas semanales dedicadas a estas labores, es marcadamente menor que en los no unipersonales, con 23.9 horas más para las jóvenes y 16 para las adultas mayores, lo cual es producto de lo que Antonella Picchio ha denominado el efecto marido (citado en Pedrero, 2014) (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de la población en arreglos residenciales unipersonales y no unipersonales, 2015

* Se considera sólo el ingreso por trabajo recibido por una person y por hogar, dado que la EIC no pregunta sobre ingresos no laborales. Las cifras se deflactaron a febrero de 2020.

** El total no suma 100% porque cada persona puede recibir más de una transferencia. nd= No disponible.

Fuente: elaboración propia a partir de IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series) e Inegi, Encuesta Intercensal, 2015.

Reflexiones finales

En México, los hogares y las familias son diversos y están cambiando (onu Mujeres y El Colegio de México, 2019) y hoy en día vivir sola/o se ha convertido en una opción residencial. En el caso de los hogares unipersonales, constituidos principalmente por mujeres adultas mayores, el diseño de las políticas y programas debe enfrentar el reto de responder a las necesidades de tal tipo de hogares. Por ello, es fundamental conocer las marcadas diferencias por sexo y edad de la población al interior de tales arreglos.

La población en hogares unipersonales, predominantemente masculina cuando se trata de edades jóvenes, y femenina al llegar a edades mayores, responde, por un lado, a la dinámica de la transición demográfica y al envejecimiento de la población, y por el otro, a los cambios en la decisión de conformar familias de las/os jóvenes. Ambas sinergias, aunadas a una mayor autonomía económica de las mujeres, contribuirán a mantener en ascenso a la proporción de hogares unipersonales en México y en América Latina, de donde resultarán la exigencia de viviendas dignas con acceso a servicios públicos, servicios de salud y pensiones, entre otras.

Referencias

Amador, J., y Brenes, G. (2006), “Una transición en edades avanzadas: Cambios en los arreglos residenciales de adultos mayores en siete ciudades latinoamericanas”. Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 21, Núm. 3, pp. 625-661.

Arriagada I. (2017), “Familias y hogares en América Latina”, en Nájera J., B. García y E. Pacheco (Coords.), Hogares y trabajadores en México en el siglo XXI, El Colegio de México, México, pp. 25-70.

Comisión Económica para América Latina (cepal) (2019), “CEPALSTAT. Base de Datos y Publicaciones Estadísticas. Disponible en: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/Portada.html?idioma=spanish. Consultado el 20 de noviembre de 2019.

de Oliveira, O. y B. García (2017), “Aproximaciones sociodemográficas al estudio de los hogares y familias en México”, en Nájera J., B. García y E. Pacheco (Coords.), Hogares y trabajadores en México en el siglo XXI, El Colegio de México, México, pp. 71-128.

Hakkert, R. y Guzmán, J. (2004), “Envejecimiento demográfico y arreglos familiares de vida en América Latina”, en Ariza, M. y O. Oliveira (Coords.), Imágenes de la familia en el cambio de siglo, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2005), ¿Quiénes viven solo(as) en México? Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100721.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2019.

Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (onu Mujeres) y El Colegio de México (2019), El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Ficha México, México.

Pedrero Nieto, M. (2014), “Importancia del trabajo no remunerado: su medición y valoración mediante las encuestas de uso del tiempo”, en García, B. y E. Pacheco (Coords.), Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, El Colegio de México, pp. 53-114.

Quilodrán, J. (2006), “¿Está cambiando la naturaleza de la unión libre en América latina? Los ejemplos de Brasil, México y República Dominicana”, en Lezama, J. L. y J. Morelos (Eds.), Población, ciudad y medio ambiente en el México Contemporáneo, México, El Colegio de México, pp. 149-183.