30 Mar El tono de piel de los mexicanos y su interacción con factores socioeconómicos

Resumen

Este artículo ofrece los resultados de las encuestas que han analizado el tono de piel de las personas en México, considerando aspectos como escolaridad, ingreso y movilidad social. Se concluye que, de manera consistente, las desigualdades socioeconómicas de la población mexicana están relacionadas con su tono de piel.

En muchos aspectos, México es un país desigual: 10% de la población con mayores ingresos acumula entre 54% y 59% del ingreso total (Campos, Chávez y Esquivel, 2014). Quienes habitan hogares con los ingresos más altos tienen mayor escolaridad y mejores condiciones de salud (Campos, 2016).

Desigualdades tales mantienen a un importante número de personas ajenas a espacios diversos, un hecho que se potencializa mediante la discriminación.1 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) estima que, en 2017, 20.2% de la población de 18 años y más fue discriminada.2 Los motivos principales que se reportaron fueron la forma de vestir, el arreglo personal, el peso, la estatura y el tono de piel.

En el transcurso del siglo xx, la discriminación se atribuía a las condiciones socioeconómicas más que al tono de piel; ello por la creencia de una sociedad construida a partir del mestizaje (Dixon y Telles, 2017). Sin embargo, en los últimos años, los estudios que relacionan el tono de piel con variables socioeconómicas como escolaridad, empleo, nivel de ingreso y movilidad social han cobrado relevancia (Telles, Flores y Urrea, 2015). De acuerdo con la bibliografía más reciente, la población con tonos de piel oscuros está expuesta a mayores índices de pobreza y desempleo, así como a peores condiciones de salud y escolaridad (Trejo y Altamirano, 2016; Dixon y Telles, 2017).

Este artículo presenta los resultados de encuestas que han medido y estudiado el tono de piel en México y su relación con la escolaridad, el ingreso y la movilidad social. Todos los análisis que aquí se presentan son bivariados; es decir, se analiza la relación del tono de piel con la escolaridad; de manera independiente, el tono de piel con el ingreso y, finalmente el tono de piel con la movilidad social. Para ello, acudimos a la Encuesta de Movilidad Social (ems) 2015, al Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (mmsi) 2016, a la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2017 y a la Encuesta de Movilidad Social (Emovi) 2017.

Concluimos que, de manera consistente entre encuestas, las personas con tono de piel blanco tienen mayor escolaridad e ingreso, y su persistencia en estratos socioeconómicos altos es, en promedio, mayor que la de aquellos con un tono de piel moreno oscuro. Estos resultados son correlacionales y no causales. La bibliografía citada en el presente documento intenta identificar relaciones causales; aunque hay todavía nichos importantes de investigación para entender mejor los mecanismos y la causalidad del tono de piel sobre los resultados de vida.

Las cuatro encuestas citadas tienen representatividad nacional y fueron acotadas a la población de entre 25 y 64 años para que las muestras fueran comparables. En términos metodológicos, utilizan dos maneras de aproximación al tono de piel: i) autorreportado (mmsi, Enadis y Emovi) y ii) identificado por el encuestador (ems). En el primer caso, la metodología consiste en plantear al encuestado la pregunta: ¿cuál considera que es el color de piel de su cara? o ¿cuál diría usted que se parece más a su tono de piel? En el segundo, el encuestador registra el tono de piel de la cara del encuestado. En ambos casos y para todas las encuestas, se utiliza la escala perla de 11 colores.

¿Cuál es el tono de piel de los mexicanos?

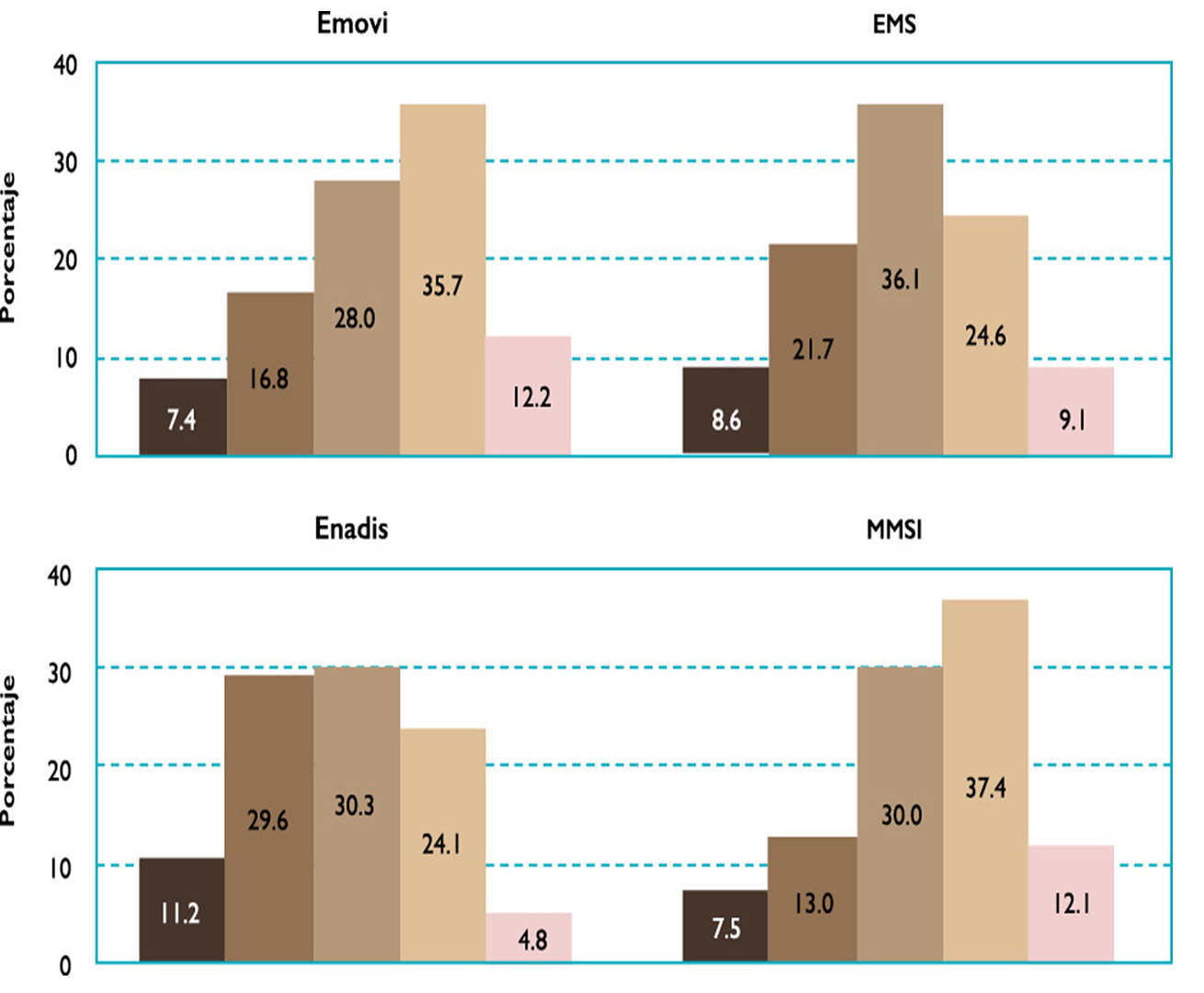

El tono de piel que predomina entre los mexicanos, según la Emovi y el mmsi, es el moreno claro (alrededor del 36%). En el caso de la ems y la Enadis, es el tono intermedio (entre 30% y 36%). A pesar de estas diferencias, puede afirmarse que el tono de piel de más de la mitad de la población se ubica en un tono medio; es decir, de intermedio a moreno claro, sin importar si fue autorreportado o identificado por el encuestador.

En términos generales, los resultados entre la Emovi y el mmsi son los más similares, lo cual podría atribuirse a la metodología de identificación del tono, la autorreportada. Según estas mismas encuestas, en el caso de los tonos extremos alrededor de 7% de los mexicanos tiene un tono de piel moreno oscuro y el 12% identifica su tono como blanco.

Gráfica 1. Población mexicana por tono de piel

Con base en la escala perla se reagruparon los colores así: blanco (1 a 3), moreno claro (4), intermedio (5), moreno (6), moreno oscuro (7 a 11).

Fuente: cálculos propios para la población de entre 25 y 64 años, utilizando la ems 2015, el mmsi 2016, la Emovi 2017 y la Enadis 2017.

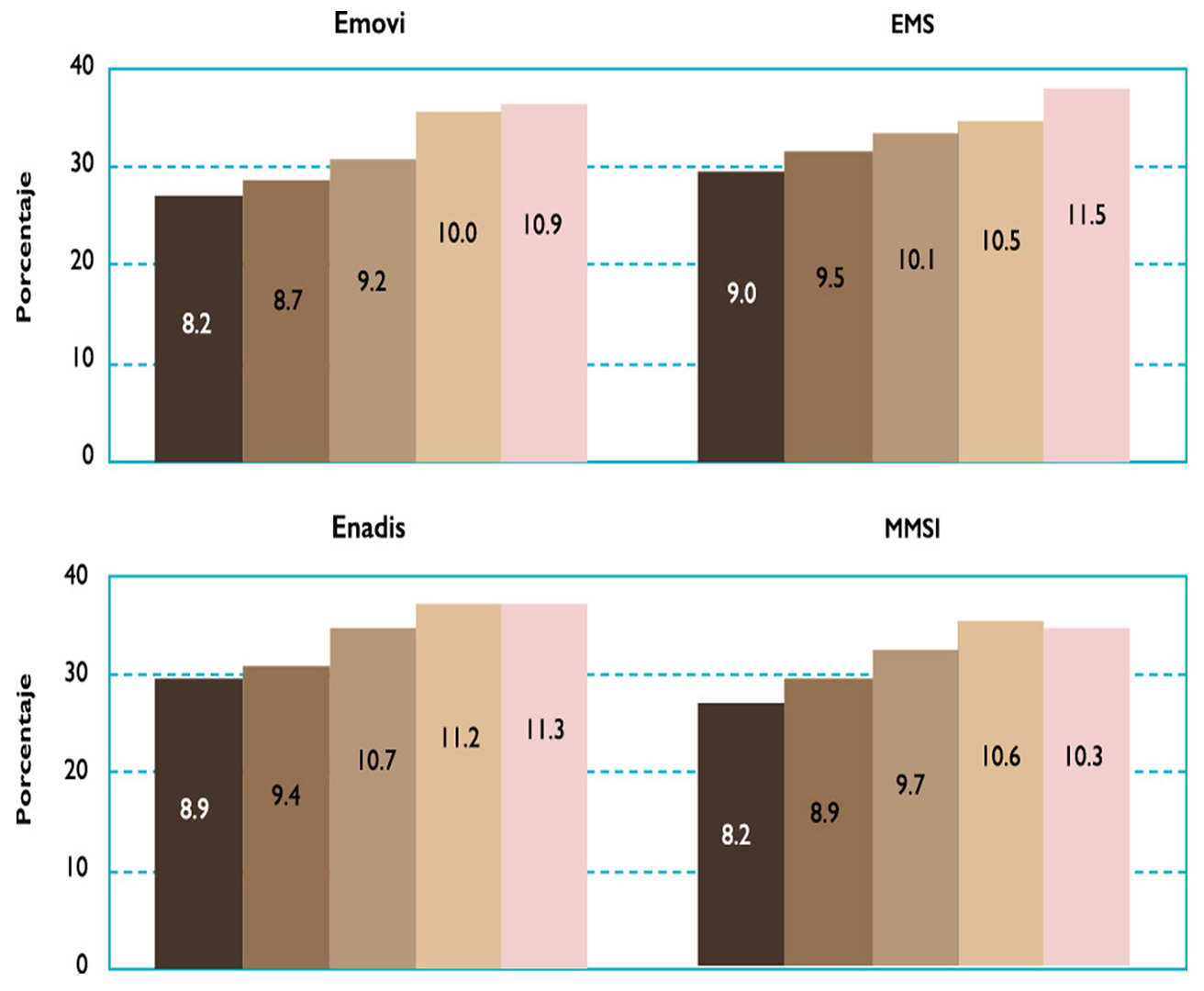

Escolaridad e ingreso

En cuanto a las condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos, como se muestra en la gráfica 2, la escolaridad promedio del grupo con tono de piel moreno oscuro es entre 8 (mmsi) y 9 años (ems); para el grupo con piel blanca oscila entre 10 (mmsi) y 12 años (ems). Las encuestas coinciden con que la brecha de escolaridad entre el grupo con el tono de piel más oscuro y el más claro es de, al menos, dos años. La encuesta que reporta una mayor brecha es la Emovi 2017 (casi tres años).

Gráfica 2. México. Años de escolaridad promedio por tono de piel

Nota. Con base en la escala perla se reagruparon los colores de la siguiente manera: blanco (1 a 3), moreno claro (4), intermedio (5), moreno (6), moreno oscuro (7 a 11).

Fuente: cálculos propios para la población de entre 25 y 64 años utilizando la ems 2015, el mmsi 2016, la Emovi 2017 y la Enadis 2017.

En términos de ingreso la relación es similar. Si a la población mexicana la ordenamos en cinco grupos según su nivel de ingreso, resulta que en el quintil de ingreso más bajo 7% tiene un tono de piel blanco, 31% lo tiene moreno claro, 30% es medio, 22% es moreno y 10% moreno oscuro. En el quintil de mayores ingresos, 23% tiene piel blanca, 39% es moreno claro, 20% es intermedio, 13% moreno y sólo 4% moreno oscuro. Esto significa que por cada persona con tono de piel blanco en el grupo de menores ingresos, hay tres personas del mismo tono en el grupo de la población con mayores ingresos. De manera análoga, por cada 2.5 personas morenas oscuras en el grupo más rezagado, hay sólo una en el grupo de mayores ingresos (estas cifras representan los resultados de la Emovi, pero el resto de las encuestas tienen tendencias similares, como se muestra en la gráfica A.1 del anexo).

Movilidad y persistencia

Aunado a las desigualdades en ingreso y escolaridad, el tono de piel pudiera estar asociado a la probabilidad de movilidad de una persona en la escalera social.3 De este modo, pudiera ser más probable que una persona de ingresos altos descienda hacia condiciones de pobreza si es morena, que si es blanca. Al mismo tiempo, las personas de piel morena oscura pudieran tender a una mayor persistencia en la pobreza, comparadas con las personas de tonalidades claras. Analizamos estas posibilidades con los datos disponibles.

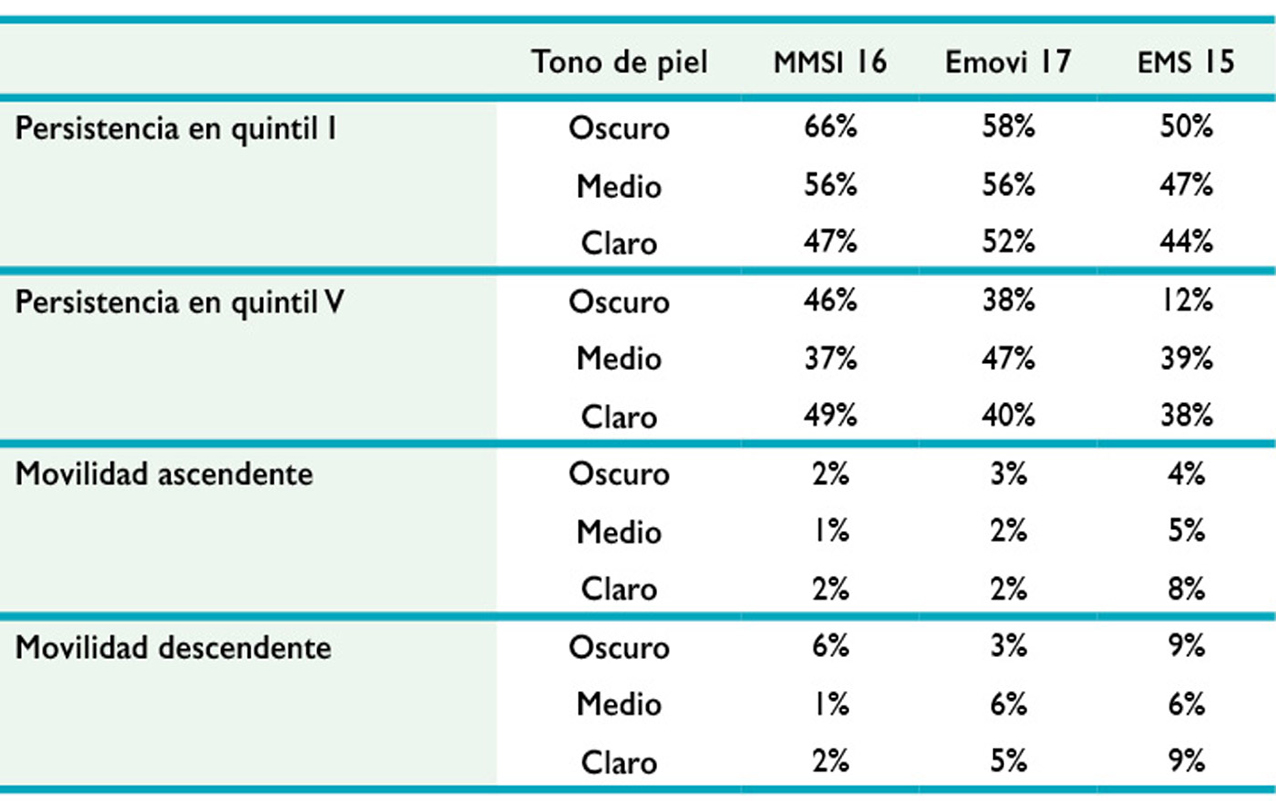

El cuadro 1 muestra, en las diferentes encuestas y por quintil de ingresos iniciales, los porcentajes de la población que enfrentaron movilidad o persistencia a lo largo de su vida. De acuerdo con el mmsi, 66% de quienes nacieron en el primer quintil —de menores ingresos y que reportaron tener un tono de piel de moreno a moreno oscuro—, permanecieron ahí mismo. De acuerdo con la misma encuesta, 47% de las personas que reportaron tener una de las tonalidades más claras tuvo el mismo efecto, de permanecer sin cambio. Las cifras varían entre encuestas, pero la tendencia es la misma: la persistencia en pobreza siempre es mayor para los grupos con tono de piel moreno oscuro, mientras la persistencia en riqueza es siempre mayor para la población con tonalidad clara.

En materia de movilidad, debe considerarse que en México es muy baja, lo que restringe el análisis por tono de piel. Definimos movilidad ascendente como el porcentaje de personas que nacieron en el quintil más pobre (quintil 1) y que en la adultez se encuentran en el quintil más rico (quintil 5). Movilidad descendente es definida de forma análoga. De acuerdo con el mmsi, un porcentaje considerablemente mayor de personas de tono de piel oscuro enfrenta movilidad descendente, en comparación con aquellas en la clasificación de tono de piel clara. Sin embargo, el resultado no se sostiene para todas las encuestas, pues parece que no hay diferencias consistentes entre grupos. De la misma forma ocurre para la movilidad ascendente. En resumen, en las diferentes encuestas se sostiene que la persistencia en pobreza o riqueza está relacionada con el tono de piel, pero no así para la movilidad ascendente o descendente.

Cuadro 1. México. Movilidad y persistencia en un quintil de ingreso por tono de piel

Nota: Para calcular los quintiles, se ordena a la población de la muestra de menor a mayor ingreso y se divide en cinco grupos, siendo el grupo del quintil I, el de menor ingreso y el quintil V el de mayor ingreso.

Fuente: cálculos propios utilizando la ems 2015, el mmsi 2016, la Emovi 2017 y la Enadis 2017.

Conclusión

En suma, el análisis de las cuatro encuestas que abordan el tono de piel de las personas en México es consistente en los siguientes puntos:

1-. La gran mayoría se identifica con tonos de piel intermedios.

2-. La escolaridad promedio de la población con tono de piel claro es mayor: la diferencia promedio entre este grupo y el de piel morena oscura es de dos años.

3-. La población con menores ingresos está integrada, en mayor proporción, por personas con un tono de piel moreno oscuro.

4-. El grupo con tono de piel oscura enfrenta mayor persistencia en el quintil de ingresos bajos, en comparación con el de tono de piel claro; los resultados en movilidad varían entre encuestas.

Los resultados son una fotografía del México de hoy a través de los diferentes tonos de piel de sus habitantes. Las encuestas descritas representan un gran avance para analizar la relación del tono de piel con diferentes variables sociales y económicas. En ese sentido, la agenda de investigación pendiente debería complementar estudios previos para entender por qué existe la relación entre tono de piel y escolaridad, ingreso y movilidad. Resulta necesario identificar los canales que expliquen tales resultados: definir si lo que afecta a personas con tonos de piel más oscuros puede ser atribuible a discriminación, a la formación de estereotipos o prejuicios, y el momento en el ciclo de vida donde esos mecanismos tienen un mayor peso.

+ Al momento de la publicación del artículo, el primer autor se encontraba de licencia académica en el Banco de México. Las opiniones vertidas no representan las posiciones de El Colegio de México o del Banco de México.

Notas

1 En el transcurso de su vida, un ser humano va formando creencias —positivas o negativas— sobre alguna situación o agente; estas creencias se denominan “prejuicios” y cuando derivan en un comportamiento negativo, se convierten en discriminación (Myers, 2012).

2 Por primera vez en México, el Inegi recabó información a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), para reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones. (véase: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf).

3 Para el análisis de movilidad y persistencia, las tonalidades se dividen en tres grupos y se omite la Enadis por falta de datos sobre ingreso de los padres o en la infancia.

Referencias

Campos-Vázquez, R. M. (2016), “Promoviendo la movilidad social en México: Informe de Movilidad Social 2015”, El Colegio de México. Documento disponible en: https://movilidadsocial.colmex.mx/images/promoviendo-la-movilidad-rc.pdf, última consulta: 11 de diciembre de 2019.

Campos-Vázquez, R. M., E. Chavez, y G. Esquivel (2014), “Los Ingresos Altos, la Tributación Óptima y la Recaudación Posible”, Premio Nacional de Finanzas Públicas 2014, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, México. Disponible en: https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/revista/2014/rfpcefp0182014.pdf, última consulta: 11 de diciembre de 2019.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) (2018), Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2017, México, Conapred.

Dixon, A. R. y E. E. Telles (2017), “Skin color and colorism: Global research, concepts, and measurement”, Annual Review of Sociology, Núm. 43. pp. 405-424.

El Colegio de México (2016), Encuesta de Movilidad Social, ems 2015, México, El Colegio de México.

El Colegio de México y Centro de Estudios Espinosa yglesias (2018), Encuesta de Movilidad Social, Emovi 2017, México, El Colegio de México y ceey.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2017), Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, mmsi 2016, México, Inegi.

Myers, D G., y S. Smith. (2012), Exploring social psychology, New York, McGraw-Hill.

Telles, E., R. Flores y F. Urrea-Giraldo (2015), “Pigmentocracies: Educational inequality, skin color and census ethnoracial identification in eight Latin American countries.” Research in Social Stratification and Mobility, Núm. 40, pp. 39-58.

Trejo, G. y M. Altamirano (2016), “The Mexican color hierarchy: How race and skin tone still define life chances 200 years after independence”, The double bind: The Politics of Racial and Class Inequalities in the Americas, Núm. 1. pp. 3-16.