21 Oct Desigualdades horizontales: trabajo de cuidados y bienestar subjetivo a lo largo del ciclo de vida de las familias

Con información de parejas que encabezan hogares se ilustran, a lo largo del ciclo de vida familiar (cvf), las diferencias por sexo en bienestar subjetivo y en tiempo dedicado a los cuidados. Las brechas son máximas en las primeras etapas del cvf debido a la sobrecarga de trabajo de las mujeres.

Introducción

En años recientes, en el discurso global ha tomado fuerza la idea de que es fundamental considerar el bienestar que reportan los habitantes de un país en la evaluación de su desempeño social y económico (Stiglitz, Fitoussi y Durand, 2018). Se trata del bienestar subjetivo, de origen psicológico, y surgido de la reflexión de lo que en primera persona se experimenta, que complementa la dimensión objetiva del bienestar, de medición clásica y basada en el criterio experto.

Además de complementarse, las dos dimensiones se relacionan, pues la percepción de bienestar está ligada a la disposición de determinados satisfactores, materiales e inmateriales, que están re- partidos de manera desigual (entre ellos el tiempo). De ahí que grupos de población con diferente acceso a satisfactores indiquen niveles de bienestar claramente distintos (Inegi, 2014; 2016). Con frecuencia, el análisis de la desigualdad se enfoca en las diferencias entre estratos de la población (mirada vertical), y no suele revisarse desde la perspectiva horizontal, es decir, tomando en cuenta las brechas entre individuos que por sus características pueden considerarse pares (Deere, Kanbur y Stewart, 2018).

La intención de este trabajo es, justamente, pasar de la descripción de las brechas de género entendidas como diferencias entre dos estratos de población complementarios, a la evaluación de tales brechas, desde la perspectiva horizontal, entre individuos que encabezan los hogares. Los indicadores de bienestar (satisfacción con la vida familiar, con el cariño que se da y recibe, y con la situación económica) y el tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado1 son observados en las parejas heterosexuales2 a lo largo del cvf para identificar las etapas más igualitarias en estos aspectos. La perspectiva del cvf ayuda a visualizar cambios en los niveles de bienestar y carga de trabajo, permitiendo, además, distinguir alguna relación entre ellos.

Las fases del cvf se definieron en función de la edad del menor de los hijos de la pareja o persona que encabeza el hogar, y en el caso de hogares sin presencia de hijos, a partir de la edad de la/el jefa/e de hogar o su esposo/a o compañero/a. Este procedimiento está basado en las recomendaciones para las encuestas europeas armonizadas de uso del tiempo (Eurostat, 2009), aunque la selección de las edades críticas para separar las etapas obedece a la consideración del caso particular mexicano. En la primera fase del cvf están los hogares con hijos de cero a tres años de edad; en la segunda, los hogares en los que el menor de los hijos tiene de cuatro a seis años; en la tercera, aquéllos en los que el más joven de los hijos tiene entre siete y 17 años; en la cuarta, los que sólo tienen hijos mayores de edad; en la quinta, los encabezados por menores de 45 años de edad sin hijos en el hogar; en la sexta, los dirigidos por personas de entre 45 y 64 años; y en la séptima, aquéllos a cargo de personas de 65 y más años.

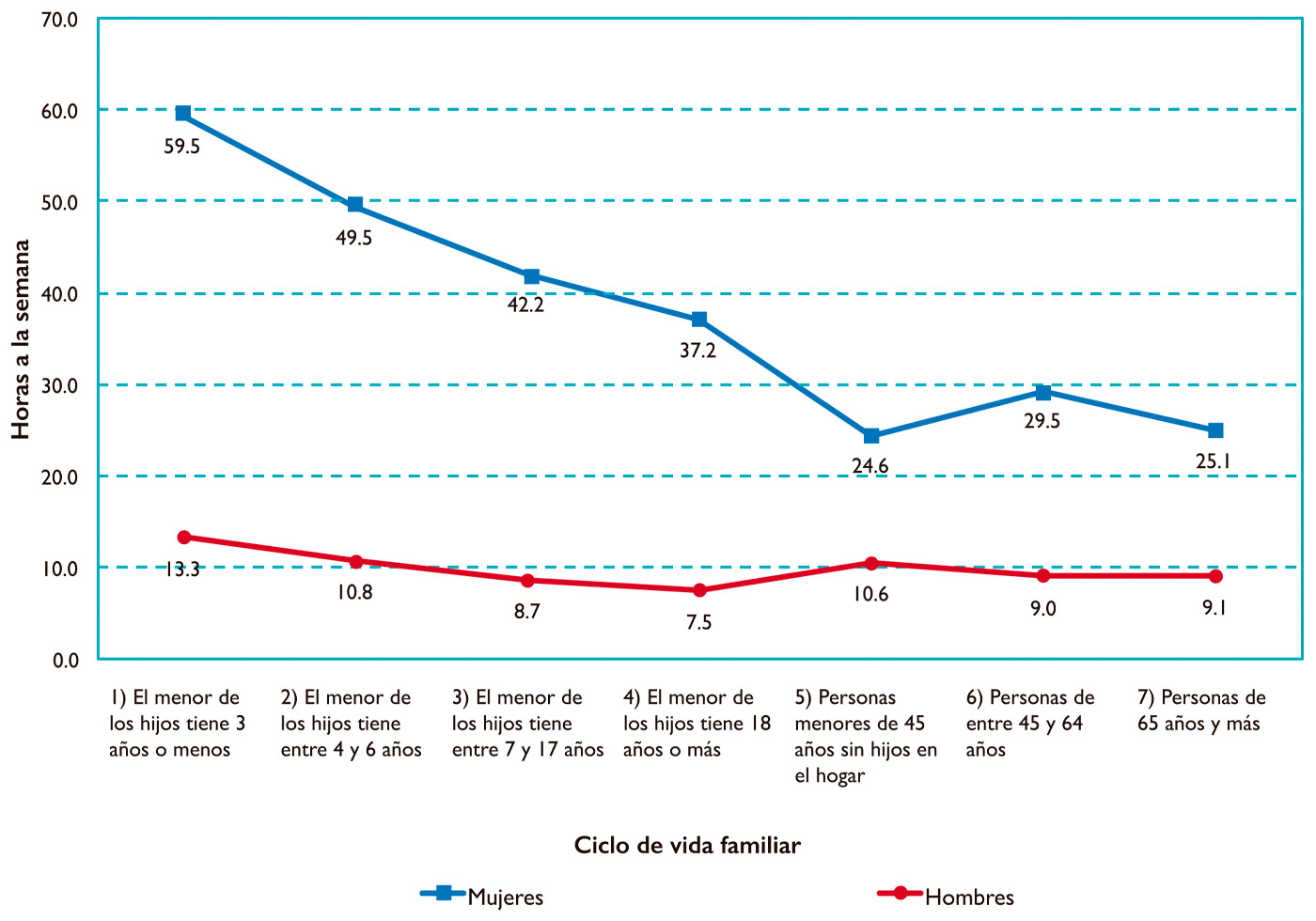

La brecha de género en el trabajo de cuidados se cierra conforme avanza el cvf

La mayor desigualdad entre hombres y mujeres ocurre en los hogares transitando por la primera etapa del cvf, cuando alguno de los hijos tiene tres años de edad o menos. En esa circunstancia, ellas dedican, en promedio semanal, 46 horas más que sus parejas a labores de cuidado directo e indirecto3 (el equivalente a una jornada completa de trabajo remunerado). Las etapas más igualitarias en la distribución del trabajo de cuidados son aquéllas en las que no hay presencia de hijos en el hogar, por lo que la reducción de la brecha de género se explica por la menor necesidad de cuidados más que por una mayor dedicación de tiempo de los varones (gráfica 1).

Gráfica 1. Brecha de género en el trabajo de cuidados a lo largo del ciclo de vida familiar. México, 2014. (Parejas heterosexuales que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos del Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (Enut) 2014.

En los hogares sin presencia de hijos encabezados por personas menores de 45 años se observa la situación más balanceada en cuanto al tiempo dedicado a los cuidados, pues en cuatro de cada diez parejas el hombre es quien invierte más tiempo en actividades de cuidado,4 con un promedio de 13 horas adicionales. Entre las mujeres viviendo en esta fase del cvf y dedicando más tiempo que sus parejas al trabajo de cuidados, el excedente medio es de 22 horas a la semana.

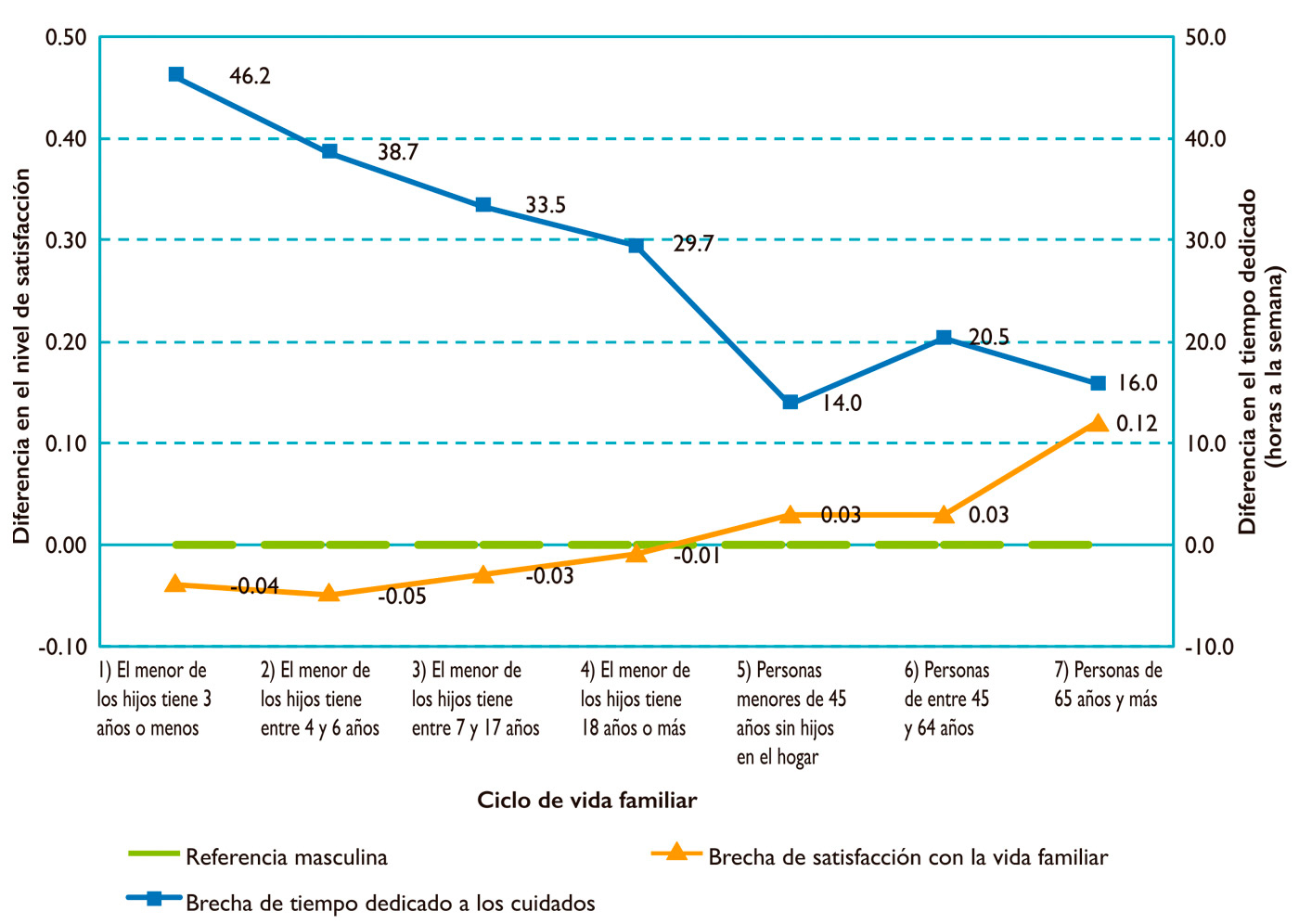

La brecha de género en la satisfacción con la vida familiar refleja las desigualdades en el trabajo de cuidados

La población mexicana suele reportar altos niveles de satisfacción con la vida familiar, sin embargo, las diferencias de género, aunque marginales, parecen reflejar el peso del trabajo de cuidados a lo largo del cvf (gráfica 2). En los hogares con hijos, el nivel de satisfacción con la vida familiar que las mujeres declaran es menor, no obstante que el tiempo dedicado a los cuidados supera en 30 horas o más el invertido por sus parejas. En contraste, en las etapas finales del cvf, cuando no hay presencia de hijos en el hogar y se cierra la brecha en el tiempo dedicado a los cuidados, la satisfacción de las mujeres con la vida familiar es mayor a la de los varones.

Gráfica 2. Diferencias en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados y la satisfacción con la vida familiar en las distintas etapas del ciclo de vida de las familias. México, 2014. (Parejas heterosexuales que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos de Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (Enut) 2014.

La ocupación femenina reduce la carga de trabajo de cuidados y acorta la brecha de género en la satisfacción con el cariño que se da y recibe

La brecha de género en el trabajo de cuidados a lo largo del cvf es semejante para las mujeres ocupadas y las no económicamente activas que encabezan los hogares (ver gráfica A.1 en el anexo electrónico). A pesar de que la inversión de tiempo en estas actividades sea un poco menor para las primeras, tal diferencia no compensa el tiempo de una jornada de trabajo remunerado, ni siquiera parcial, así que es habitual que las mujeres ocupadas experimenten mayor sobrecarga de trabajo productivo que sus pares no económicamente activas.

Por otra parte, en las primeras etapas del cvf, cuando los hijos son menores de edad, las mujeres no económicamente activas se reportan menos satisfechas con el cariño que dan y reciben, al compararse con los varones. En contraste, el reporte de las mujeres ocupadas no difiere sustancialmente del de los hombres a lo largo de todo el ciclo. Al final de él, las mujeres no económicamente activas evalúan muy favorablemente su bienestar en este aspecto, por lo que es en esa etapa en la que la ocupación pudiera significar una pérdida de bienestar para las mujeres.

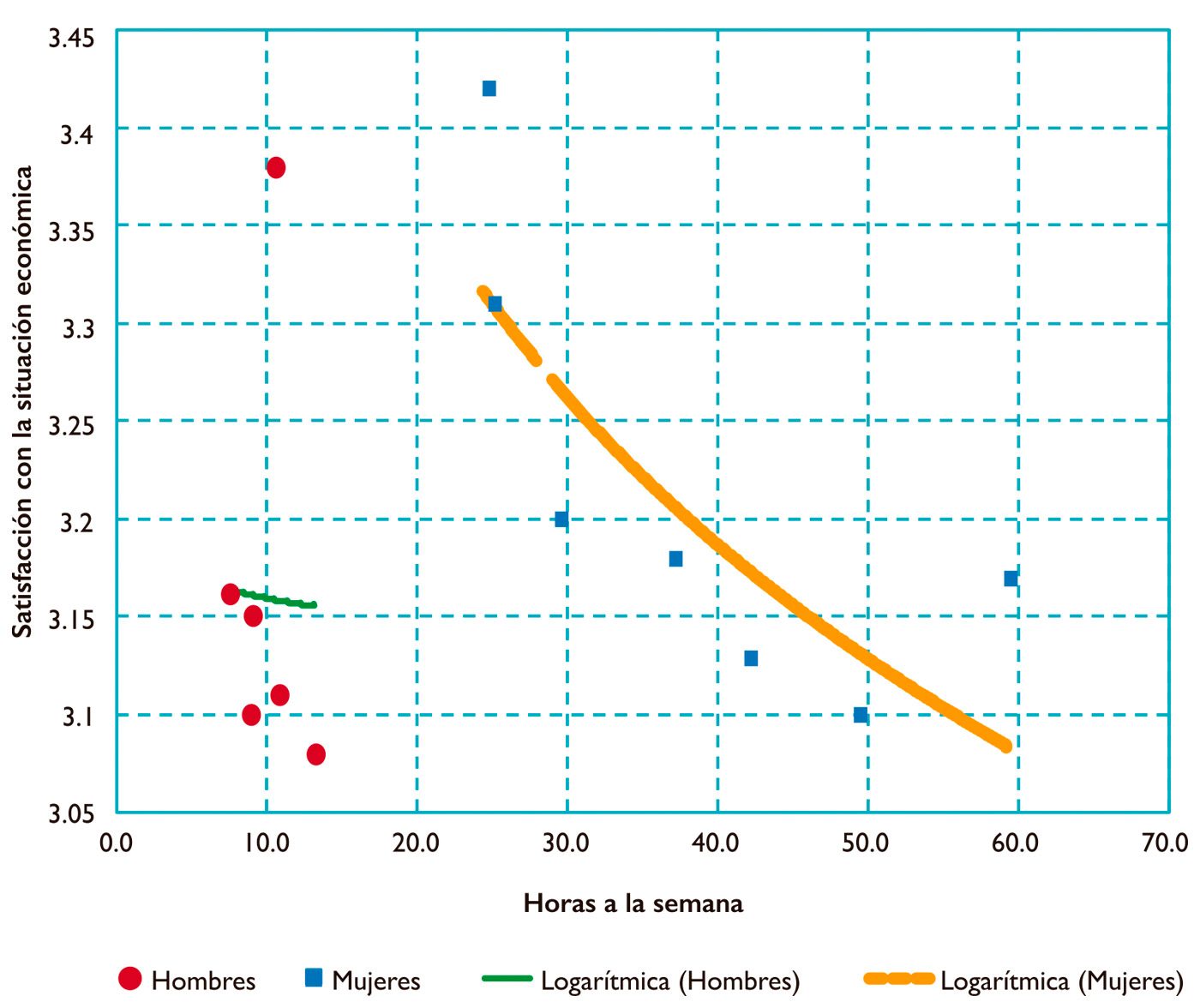

Tiempo dedicado a los cuidados en cada etapa del cvf y satisfacción con la situación económica

En cada etapa del cvf hay un promedio de horas dedicadas a los cuidados de los miembros del hogar y un nivel medio de satisfacción con la situación económica. Para las mujeres, el dedicar más tiempo a los cuidados está asociado a una menor satisfacción con su situación económica, y viceversa. En cambio, la satisfacción de los hombres sobre su situación económica es independiente del tiempo que dedican al trabajo de cuidados en cada etapa del cvf (gráfica 3).

Gráfica 3. Percepción de la situación económica en función del tiempo dedicado al trabajo de cuidados en las diferentes etapas del ciclo de vida familiar. México, 2014. (Parejas heterosexuales que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos del Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (Enut) 2014.

¿De qué sirve ilustrar la desigualdad de género al interior de los hogares?

Analizar la distribución de los recursos (como el tiempo) y los resultados (como el bienestar) entre los miembros del hogar, y particularmente entre la pareja que lo encabeza, es el punto de partida para entender cómo se reproducen las diferencias en la escala nacional. Si en un entorno social que se supone solidario (la familia, las parejas comprometidas con un proyecto común) no es posible asegurar una justa repartición del trabajo y del bienestar que la propia justicia distributiva puede potenciar, ¿cómo escalar un modelo de igualdad de género y minimizar desigualdades horizontales en otros ámbitos?

Al ceñir el análisis de la desigualdad al caso de las parejas heterosexuales que encabezan los hogares, se revela el efecto de la diferente participación de hombres y mujeres en la crianza de sus hijos sobre aspectos concretos del propio bienestar, como la satisfacción con la vida familiar, con el cariño que se da y recibe y con la situación económica. Hasta hace poco tiempo, la división sexual del trabajo era incuestionable, y todavía hoy algunos se preguntan si aquel modelo no fue más eficiente. De hecho, aunque en el discurso público se reconoce que es deseable una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en la esfera privada, en lo individual, para las familias y como sociedad sigue siendo un reto adoptar un paradigma que apruebe y promueva tal participación.

En el diseño de políticas públicas y en la práctica laboral continúan vigentes los estereotipos de género. Uno de los más arraigados es el de quién es responsable del cuidado familiar. Es urgente superar la noción de que las mujeres eligen cuidar porque son naturalmente más propensas. Gestar y lactar son las únicas actividades exclusivas de los cuerpos femeninos y, aunque abrumadoramente relevantes, no representan más que una pequeña parte en la vida de los infantes. Todas las demás actividades asociadas a la crianza son perfectamente compatibles con la masculinidad. Quienes diseñan las políticas públicas deben comprender que tanto padres como madres tienen capacidad, obligación y derecho de involucrarse en el cuidado de la salud física y emocional de sus hijos.

Notas

1. A lo largo del artículo me refiero exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado que se lleva a cabo en el propio hogar, y que incluye tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado activo a los miembros de cualquier edad y parentesco.

2. Como se trata de analizar la desigualdad de género horizontal, en este ejercicio excluí los hogares monoparentales con jefatura femenina o masculina, así como los hogares encabezados por parejas del mismo sexo. En la muestra representan 26%, 7% y 1%, respectivamente.

3. Las labores de cuidado indirecto son las relativas al trabajo doméstico, tales como el lavado y planchado de ropa.

4. Vale la pena destacar que en esta etapa del cvf se concentran todos los casos de parejas del mismo sexo identificados en la muestra.

Referencias

Deere, C. D., R. Kanbur y F. Stewart (2018), “Horizontal inequalities” en Stiglitz, J., J. P. Fitoussi y M. Durand, For Good Measure: Advancing Research on Well-being Metrics Beyond GDP, Paris, oecd Publishing, pp. 85-100, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264307278-6-en .

Eurostat (2009), “Harmonised European time use surveys. 2008 guidelines”, Methodologies and Working papers, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Inegi (2014), Bienestar subjetivo-biare Ampliado. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/ampliado/default.html

Inegi (2016), Uso del tiempo y bienestar subjetivo. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/tiempo/default.html

Stiglitz, J., J. P. Fitoussi y M. Durand (2018), Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performances, Paris, oecd Publishing, DOI: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-gdp_9789264307292-en