30 Jun Compartir e intercambiar roles de género: un estudio de caso en la frontera norte de México

Resumen

En este texto se analizan las actitudes de parejas heterosexuales con hijos respecto de la igualdad de género. Se observan actitudes más favorables acerca de la división del trabajo doméstico, y menos favorables cuando se relacionan con compartir e intercambiar los roles de proveedor económico comparados con cuidados.

Introducción

En México, el descenso de la fecundidad ha contribuido a mejorar la salud reproductiva de las mujeres y a aligerar su carga doméstica. Podemos argumentar también que el aumento del trabajo remunerado y la escolaridad entre las mujeres han eliminado, en parte, algunas de las bases de la desigualdad de género en el país. No obstante estos logros, continúan habiendo retos significativos en el ámbito de lo privado y particularmente en la familia. Las desigualdades de género en las familias de parejas heterosexuales siguen existiendo; por ejemplo, sobre las mujeres recae todavía una carga domestica desproporcionalmente mayor que en los hombres, ya sea como madres o parejas conyugales (García, 2017; Rojas y Martínez, 2014). Igualmente, es necesario conocer de qué modo esta desigualdad se manifiesta en las distintas regiones del país dadas sus abismales diferencias en cuanto a desarrollo social y sus contrastes culturales.

Este trabajo busca, precisamente, mostrar las desigualdades de género en el ámbito local mediante un estudio de caso hecho en Tijuana, Baja California, que constituye una especie de laboratorio social a consecuencia, por un lado, de la vecindad con Estados Unidos y los altos niveles de migración y de trabajo femenino (Weeks y Ham-Chande, 1992); así como la competencia entre el tiempo dedicado al trabajo y a la familia en la vida de las mujeres (García y de Oliveira, 1994). En 2010, 45.1% de los bajacalifornianos eran inmigrantes y 49.5% vivía en Tijuana. Tenían menos de educación media superior 59.5% de las tijuanenses, la población económicamente activa de mujeres era de 42.4%; eran inmigrantes 53.3%, y 47.8% provenía, prácticamente, de todas las entidades federativas de México (Inegi et al., 2013). Estas características dibujan un mosaico de realidades múltiples, expresadas en variadas prácticas e idiosincrasias socioculturales que influyen, en mayor o menor grado, en las actitudes de las y los tijuanenses acerca de la igualdad de género en el ámbito familiar.

Presentamos aquí una versión reducida y modificada de un estudio más amplio sobre la desigualdad de género en familias heterosexuales con hijos menores de edad, (Ojeda y González, 2019). La información proviene de la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2014. Se trata de una población altamente selectiva en términos demográficos y socioeconómicos correspondiente a 2,547 madres o padres de familia entrevistados en cuatro escuelas secundarias públicas en Tijuana, Baja California. Entre las personas encuestadas, 79.5% es casada o unida, mujeres en su mayoría (81.2 %), económicamente activas (83.4%), inmigrantes nacionales (64.7%), con una alta afiliación religiosa (83.3%); la edad promedio es de 40.1 años; 55.2% no ha alcanzado la educación preparatoria. Se trata de una población altamente selectiva en términos demográficos y socioeconómicos. Para más información al respecto consultar el anexo electrónico.

Buscando analizar las actitudes de hombres y mujeres que, supuestamente, preceden a su comportamiento fáctico, se calcularon tres índices que pretenden medir los niveles de igualdad de género contenidos en las actitudes declaradas por ellas y ellos respecto de los roles domésticos y la posibilidad de compartir e intercambiar los roles entre los sexos. Los índices están construidos según los niveles de acuerdo o desacuerdo de las personas con una serie de reactivos sobre igualdad de género, en una escala de Likert cuya definición puede consultarse en el anexo. Los reactivos se obtuvieron mediante la dinámica de grupos focales realizados antes de la encuesta. Nótese que el valor máximo de los índices es de 1.0, indicativo del nivel más alto posible de igualdad de género en cada caso.

“Ya somos iguales”

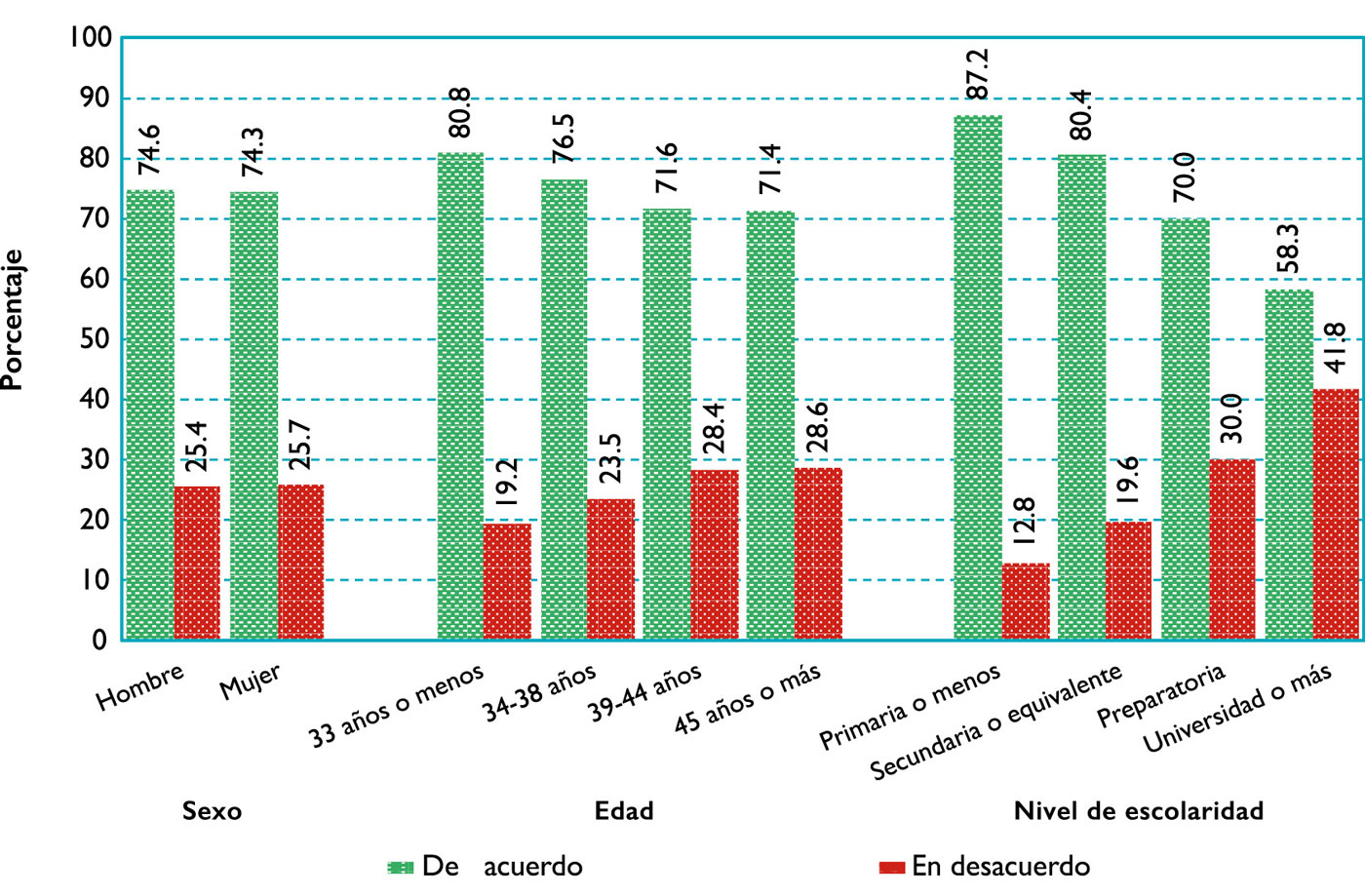

Con frecuencia los medios de comunicación, los discursos políticos y el decir popular aluden a que los mexicanos y las mexicanas ya somos iguales. Al respecto, un alto porcentaje de las personas entrevistadas coincidieron con tal idea haciendo eco, tal vez de la vox populi, o por su propio convencimiento. La gráfica 1 muestra que 74.6% de las mujeres y 74.3 % de los hombres declararon estar de acuerdo con el reactivo que dice: actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres. Debe notarse, sin embargo, que las respuestas a este reactivo varían respecto de la edad de las personas: el porcentaje que está de acuerdo pasa de 80.8% entre las personas menores de 34 años de edad, a 71.4% entre quienes tienen 45 o más años, una situación que pudiera interpretarse como la existencia de un claro optimismo acerca de la igualdad de género entre los miembros de parejas heterosexuales jóvenes, en comparación con los que ya no son tan jóvenes. Asimismo, es notable el poder diferencial de la escolaridad, pues el porcentaje de quienes están de acuerdo con el reactivo es notablemente menor conforme los niveles de escolaridad aumentan: pasa de 87.2% entre quienes tienen menos de educación secundaria, a 58.3% entre las que tienen al menos un año de educación universitaria.

Gráfica 1. Tijuana, México: “Actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres”, según sexo, edad y escolaridad

Nota: se tomó el grado completo o incompleto para cada nivel de escolaridad.

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.

“Compartir y/o intercambiar roles”

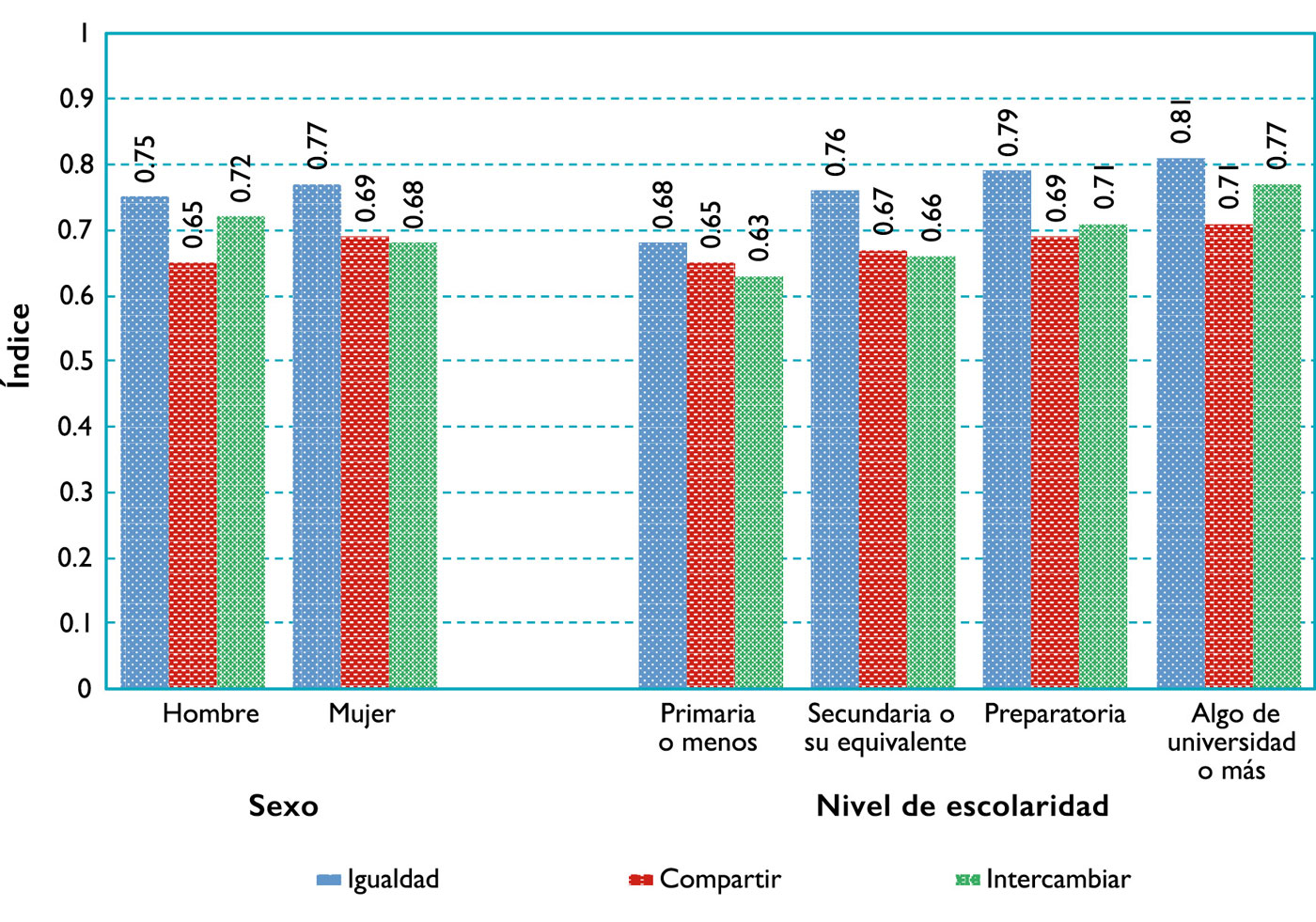

Por otro lado, uno esperaría que compartir y/o intercambiar roles se tradujera en actitudes que a su vez denotaran niveles elevados de apoyo a la igualdad de género; concretamente, en favor de la igualdad en la división sexual del trabajo doméstico en las parejas heterosexuales con hijas/os, y también respecto de la posibilidad de compartir e intercambiar los roles de género que denotan los liderazgos de proveer cuidados versus proveer dinero para el hogar. La gráfica 2 muestra que en este tipo de parejas se presentan índices de actitud relativamente altos en pro de la igualdad en la división sexual del trabajo doméstico: ellos con un índice de 0.75 y ellas con 0.77. En cambio, ambos se muestran menos entusiastas en favor de compartir e intercambiar los roles que denotan liderazgo en las tareas de proveer cuidados a hijas/os y enfermos, versus proveer recursos para la manutención económica del hogar. Ellas tienen un índice de actitud en pro de compartir de 0.69, mientras que el de ellos es de 0.65. En cambio, el índice de actitud en pro de intercambiar es de 0.68 entre ellas y de 0.72 entre ellos, lo cual sugiere un nivel más alto en contravenir los estereotipos tradicionales de género en el ámbito familiar.

Gráfica 2. Tijuana, México: Índices de actitud en pro de compartir e intercambiar los roles de género según sexo, edad y escolaridad

Nota: se tomó el grado completo o incompleto para cada nivel de escolaridad.

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.

La educación marca nuevamente actitudes muy diferenciadas entre las personas a favor de la igualdad de género. Conforme se tienen mayores niveles educativos se manifiestan niveles más favorables hacia la igualdad en la división sexual del trabajo, al igual que en pro de compartir e intercambiar los roles de proveedores de cuidados y recursos económicos para el hogar. Nótese que hay una brecha en el índice de igualdad de 13 puntos entre las personas que tienen algunos estudios universitarios respecto de las que tienen menos de educación secundaria (0.81 versus 0.68); mientras tanto, las brechas en el mismo sentido y grupos extremos de escolaridad, son de 6 puntos respecto a compartir, y de 14 puntos respecto a intercambiar.

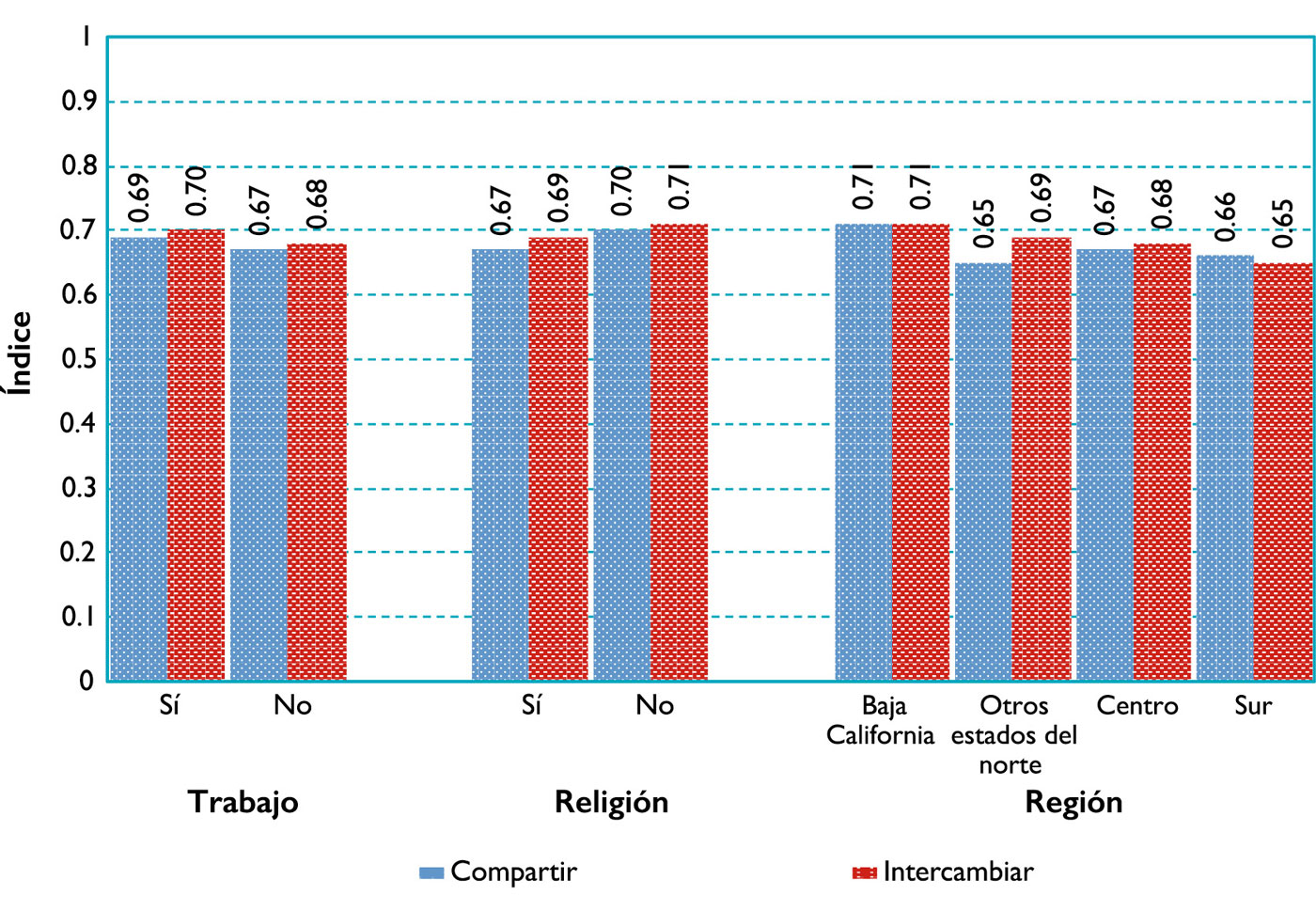

La importancia de la diversidad según región de nacimiento de las personas se manifiesta en la gráfica 3. Destacan los índices más altos a favor de compartir y de intercambiar los roles de género entre las nacidas en Baja California, en comparación con las nacidas en otras regiones. Tal situación pudiera explicarse por la exposición sociocultural cotidiana de los nativos bajacalifornianos con el país vecino del norte, pero también por sus niveles más altos de desarrollo al compararse, incluso, con otros estados fronterizos norteños. Por otra parte, nótese que entre las personas inmigrantes se dan diferencias en pro del intercambio de roles que contrastan, sobre todo, con el norte y el sur. Los inmigrantes provenientes de la región norte tienen índices más altos que los de la región sur, que es la menos desarrollada. Esto evidencia la diversidad regional que existe respecto de la desigualdad en los roles de género en el país.

Gráfica 3. Tijuana, México: Índices de actitud en pro de compartir e intercambiar los roles según trabajo, religión y región

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.

Finalmente, se consideró la condición del trabajo remunerado de la mujer, fuera ella madre, esposa o compañera, y la afiliación religiosa de las personas. La misma gráfica 3 ilustra que ambas variables marcan comportamientos apenas diferentes en las actitudes en pro de compartir e intercambiar roles de género. Al parecer, el que la madre/esposa/compañera tenga un trabajo remunerado fuera del hogar imprime actitudes ligeramente más favorables en pro de compartir e intercambiar los roles. Asimismo, la falta de una afiliación religiosa imprime niveles un poco más altos en los dos índices entre los miembros de parejas heterosexuales con hijas/os menores.

Reflexiones finales

Los resultados de este estudio de caso sugieren que si bien son elevados los porcentajes de padres y madres de adolescentes que estudian en secundarias públicas de Tijuana que están de acuerdo con la idea de que actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres, ello no necesariamente se traduce en actitudes igualmente entusiastas en favor de la igualdad en los roles de género, Ambos, hombres y mujeres, presentan índices de actitud moderadamente altos en favor de la igualdad en la división sexual del trabajo doméstico. En cambio, sus actitudes son menos entusiastas en pro de compartir e intercambiar los roles que denotan liderazgos en la procuración de cuidados versus recursos económicos en el hogar. Las actitudes a favor de la igualdad de género en los roles considerados son mayores entre los miembros de las parejas que son más jóvenes, más escolarizados, sin afiliación religiosa, son nativos de Baja California y cuando la mujer tiene un trabajo remunerado fuera del hogar. Estas características denotan conceptos de mayor modernidad y desarrollo social; por ello, esperaríamos que contribuyesen a disminuir la carga doméstica todavía mayor de las mujeres en el seno de estas parejas. Finalmente, es claro que la educación es clave para poder seguir avanzando en favor de la igualdad de género, pero sin olvidar la diversidad regional mexicana en el momento de diseñar políticas públicas.

Referencias

García, B. y O. De Oliveira (1994), Trabajo Femenino y Vida Familiar en México, Ciudad de México, El Colegio de México.

García, B. (2017), “El trabajo doméstico y de cuidado en México” Coyuntura Demográfica, Núm. 11, pp. 69-73. Disponible en: http://coyunturademografica.somede.org/wp-content/plugins/coyuntura_demografica/COMPLETAS/11.pdf.

Inegi-Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto de la Mujer, Gobierno del Estado de Baja California, Instituto Nacional de las Mujeres (2013), Las Mujeres y las Niñas en Baja California.

Ojeda, N. y R. González (2019), “Actitudes de padres mexicanos acerca de la igualdad de género en los roles y liderazgos familiares”, Estudios Demográficos y Urbanos, Núm. 1 (100), pp. 169-211.

Rojas, O. y M. Martínez (2014), “Uso del tiempo en el ámbito doméstico entre los padres mexicanos”, en B. García y E. Pacheco (Coords.), Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado en México, Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 433-469.

Weeks, J. R. y R. Ham-Chande (1992), Demographic Dynamics in the Context of the U.S.-Mexico Border, The University of Texas at El Paso.