30 Mar Aproximaciones a la mortalidad por desastres en México, 2000-2018

Resumen

En este artículo se presenta una valoración de las principales fuentes de información para el análisis de la mortalidad por desastres en México, se comentan las tendencias y distribución territorial observadas en el periodo de 2000 a 2018, y se plantean diversas vías para mejorar la calidad de la información.

Introducción

Durante el siglo xx, una de las principales tendencias en el ámbito internacional respecto de los efectos sociales de los desastres fue la gradual disminución del número asociado de muertes, transitando desde más de 120 mil por año a comienzos del siglo, hasta alrededor de 60 mil hacia el año 2000 (De Groeve, Poljansek y Ehrlich, 2013). Sin embargo, al iniciarse el siglo xxi (entre 2006 y 2015), las estimaciones ascendieron, en promedio, a 69,800 muertes anuales (cred/unisdr, 2016). En México, las dos últimas décadas del siglo anterior atestiguaron al menos 10,114 decesos por fenómenos meteorológicos, geológicos o antrópicos (Bitrán, 2001:9). En este marco, el artículo propone una valoración respecto de las fuentes y la calidad de la información a fin de estimar la mortalidad por desastres en el país, plantear un panorama general sobre las tendencias y patrones de distribución en el territorio en el periodo 2000-2018, y considerar distintas propuestas para mejorar y aprovechar la información.

Fuentes para el estudio de la mortalidad por desastres en México

En este artículo se entiende la mortalidad por desastres como los decesos reportados por el Centro Nacional de Comunicación y Operación (Cenacom), de la Coordinación Nacional de Protección Civil, asociados a los eventos incluidos en las series de Impacto Socioeconómico de los Desastres en México (Cenapred, 2000-2016, 2017, 2018). En términos generales, para el estudio de la mortalidad por desastres en el país se identifican cuando menos seis fuentes potenciales de información, cada una con características distintivas en su desglose territorial, temporal y en la clasificación de eventos que comprende:

1. Bases del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (cred);

2. Registros del “Sistema de Inventario de Desastres”, Desinventar, de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (la red);

3. Serie “Impacto Socioeconómico de los Desastres en México” del Cenapred, 2000-2018.

4. Microdatos del “Atlas Nacional de Riesgos (anr) sobre impacto de los desastres”, 2000 a 2015;

5. Publicaciones periodísticas sobre eventos puntuales;

6. Estadísticas vitales del Inegi;

La fuente primaria de los primeros cuatro referentes son los datos reportados por el Cenacom, con algunas diferencias. Los datos del cred informan únicamente sobre desastres “de gran escala”, esto es: aquellos con más de diez decesos, 100 afectados, o bien que requirieron intervención internacional o la publicación de una declaratoria de emergencia o desastre. Por su parte, los datos de la red poseen registros para México a partir de 1970 siendo, por lo tanto, un insumo valioso para el estudio retrospectivo; sin embargo, a partir del año 2000 se integra fundamentalmente con datos del Cenacom y las series de Impacto Socioeconómico. Las publicaciones periodísticas (notas y reportajes publicados en los días y semanas posteriores a determinado evento) ayudan a reconstruir eventos puntuales; pero, por lo general, carecen de un horizonte temporal que los contextualice. De forma similar, las estadísticas vitales brindan la mayor variedad de causas de muerte para cualquier periodo post-desastre, pero requieren de un ejercicio mucho más detallado de agrupación y de contrastar múltiples fuentes para trascender el problema de la imputación de las muertes al evento, si bien son fuente imprescindible para el análisis casuístico con enfoque longitudinal.

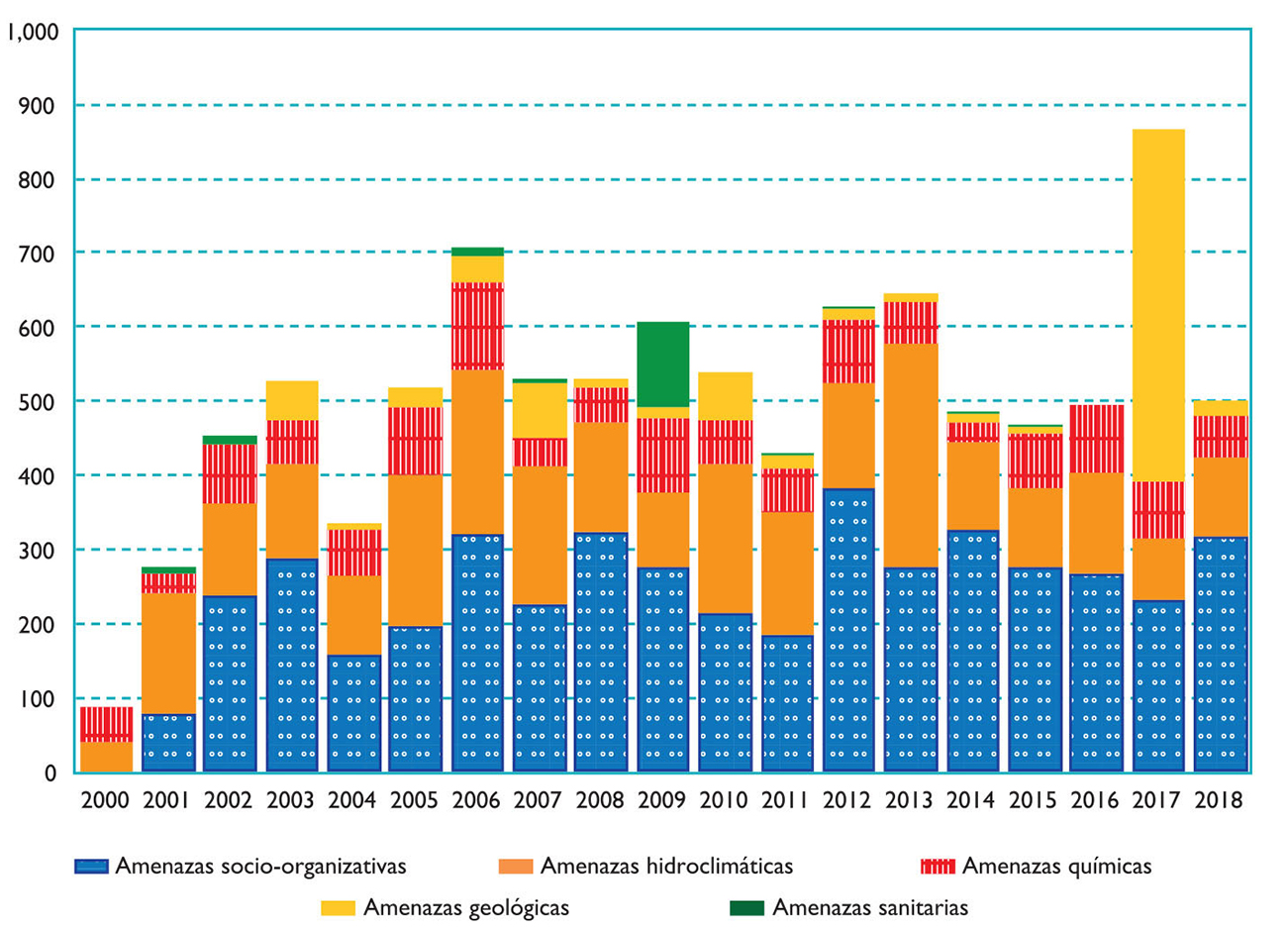

Por lo anterior, en este análisis se utilizan los microdatos sobre Impacto Socioeconómico de los Desastres en México, disponibles de 2000 a 2015, que se complementan con los resúmenes de la misma serie de 2016 a 2018), que se ha ido ampliando gradualmente desde el año 2000 en las categorías que agrupan las pérdidas materiales (infraestructura pública y vivienda) y los fenómenos naturales y antrópicos asociados a las muertes. Sus publicaciones anuales se integran con datos del Cenacom, de misiones en campo, entrevistas con funcionarios, registros administrativos y fuentes periodísticas. El análisis que se presenta incluye la totalidad de los datos públicos disponibles sobre muertes por desastres, aunque debe destacarse que para el año 2000 los datos muestran una aparente discrepancia con el patrón de los años subsecuentes (gráfica 1), lo que sugiere una subestimación para dicho año. Por otra parte, en los 791 decesos registrados de 2000 a 2002, se omite la entidad federativa de ocurrencia en una tercera parte (33%); mientras tanto, de 2003 a 2015 tan sólo 1.86% de los 6,951 decesos carecen de localización. Por tal motivo, las tendencias agregadas abarcan todo el periodo –2000 a 2018–, mientras que para la distribución territorial solamente se abarca de 2003 a 2015.

Gráfica 1. Muertes anuales por grandes categorías de desastre en México, 2000-2018a

Fuente: elaboración propia con microdatos de “Impacto Socioeconómico de Desastres de 2000 a 2015”, “Atlas Nacional de Riesgos”; y “Serie Impacto Socioeconómico de los Desastres en México”, Cenapred, 2000 a 2018. En los cuadros A.1, A.2 y A.3 en el anexo electrónico se presenta la distribución de los totales agregados del periodo por entidad federativa y tipo de desastre.

a Conforme a la clasificación del Cenapred (2017a), las amenazas hidrometeorológicas incluyen: bajas temperaturas, ciclones tropicales, fuertes vientos, tormentas severas o granizadas, inundaciones, lluvias atípicas y extraordinarias, marea de tormenta, sequías, heladas y altas temperaturas. Las amenazas geológicas: sismos, actividad volcánica, agrietamientos, deslizamientos y derrumbes por lluvias, deslaves, otros derrumbes y hundimientos. Las amenazas químicas: derrames, explosiones, flamazos, fugas, incendios forestales, incendios urbanos e intoxicaciones. Las amenazas sanitarias: contaminación, desertificación, epidemias, erosiones, intoxicaciones, marea roja, plagas y radioactividad. Los eventos socioorganizativos: accidentes de transporte, actos de sabotaje, amenazas de bomba, concentraciones masivas de población, conflictos sociales, explosiones e interrupción de servicios.

Distribución de las muertes por desastre

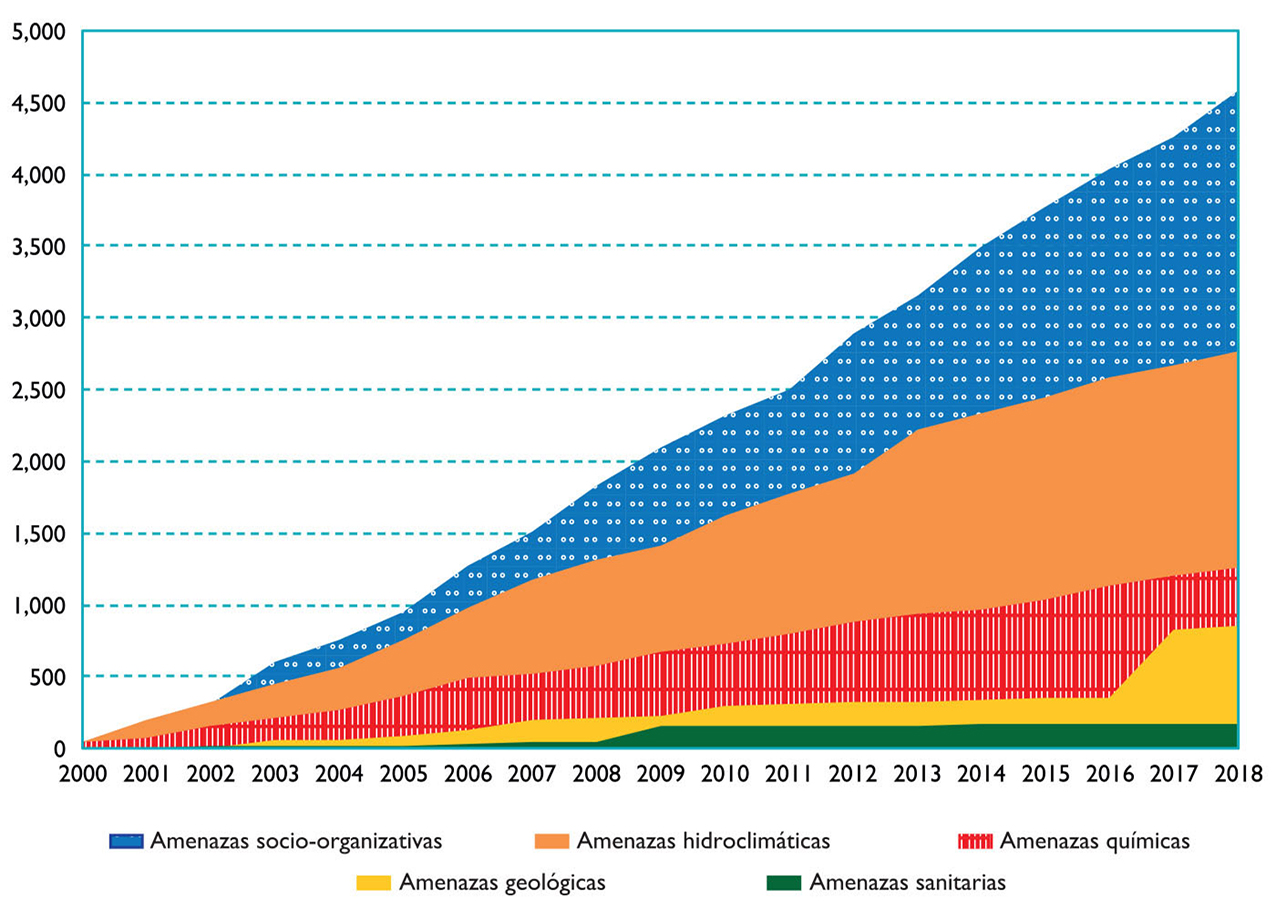

En las casi dos décadas que van de 2000 a 2018, los registros del Cenapred contabilizaron 9,627 muertes, 38% por fenómenos naturales (hidrometeorológicos o geológicos) y 62% por fenómenos antrópicos (químicos, sanitarios y socio-organizativos). Si bien los desastres principales, como los sismos de septiembre de 2017 (cuadro 1), imprimen una huella visible en el año de ocurrencia respectivo (gráfica 1), en las tendencias generales su efecto disminuye. En otros términos, contrario a la hipótesis de una disminución progresiva de las muertes, el patrón de acumulación se mantiene prácticamente lineal para todos los fenómenos (gráfica 2). Al menos para las amenazas naturales, son los eventos de “menor escala”, pero de alta frecuencia –como las lluvias atípicas– los que concentran el grueso de las cifras.

Cuadro 1. Principales desastres ocurridos en México entre 2000 y 2018, por número de decesos

Fuente: elaboración propia con datos de la “Serie de Impacto Socioeconómico de los Desastres en México”, Cenapred, varios años.

Gráfica 2. Muertes acumuladas por grandes categorías de desastres en México, 2000-2018

Fuente: elaboración propia con microdatos de “Impacto socioeconómico de los Desastres 2000-2015”, “Atlas Nacional de Riesgos” y “Serie Impacto Socioeconómico de los Desastres en México”, Cenapred, 2000 a 2018. En los cuadros A.1, A.2 y A.3 en el anexo electrónico se presenta la distribución de los totales agregados del periodo por entidad federativa y tipo de desastre.

La distribución territorial de las muertes puede interpretarse como testimonio de la vulnerabilidad revelada ante los impactos externos. En los agregados, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Sonora y Veracruz son las entidades con más muertes por fenómenos hidrometeorológicos (ver cuadro A.1 del anexo electrónico); sin embargo, en Chihuahua y Sonora la principal causa son las temperaturas extremas, mientras en las restantes son los ciclones tropicales y las lluvias extremas. De ahí la necesidad de considerar por separado cada tipo de evento. Ante las bajas temperaturas, la mayoría de los decesos ocurre, principalmente, por intoxicaciones y por un mal uso de calentadores y anafres; en segundo lugar, por hipotermia, en muchas ocasiones entre personas en situación de calle.

Si los decesos se aíslan por lluvias atípicas y ciclones, cuatro estados del sur y sureste del país ocupan los primeros lugares: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz representarían 34% de las 730 muertes por lluvias atípicas, y 70% de las 438 ocurridas por ciclones. Por amenazas geológicas, Chiapas y Oaxaca ocupan también las primeras posiciones, sobre todo por deslizamientos de terrenos que, en muchos casos, sepultan a los habitantes por el arrastre de materiales. Ciertamente, la exposición geográfica y las condiciones climáticas son ineludibles, pero es necesario un análisis más desagregado para comprender mejor los vínculos entre segregación social, ocupación del territorio y susceptibilidad ante las amenazas externas –naturales y antrópicas–.

Con todo, el análisis de los datos oficiales revela múltiples lagunas de conocimiento. Esto es claro en el caso de los eventos socio-organizativos, donde 91% de los decesos se deben a accidentes de transporte (automovilístico, aéreo o ferroviario). Se trata de una clasificación que demanda ser revisada, en tanto que incluye accidentes entre particulares con un solo deceso, así como accidentes con numerosas muertes, aunque no abarcan todos los decesos por tales causas, sino sólo los reportados al Cenacom por las unidades de protección civil; esta misma situación ocurre con el resto de las causales en esta categoría (ver nota de gráfica 1).

De lo anterior podemos concluir que la información de los decesos es más precisa cuando se trata de amenazas de tipo químico, geológico e hidrometeorológico, por la especificidad de las atribuciones de las instancias encargadas de la gestión de riesgos. Pero incluso en este tipo de muertes, el tema del periodo post-desastre que se utilizará para consignar los decesos acentúa el problema conceptual de atribución. De esta forma, los datos reflejan principalmente muertes súbitas por perturbaciones de alta intensidad –por ejemplo, lluvias extremas–, y no tanto las que se ocasionan por estresores con aumento gradual –por ejemplo, climáticos– dentro de los rangos normales de variación de un fenómeno (Turner, et al., 2003:8074). Esto queda en evidencia con las sequías, a las que se les imputan cero decesos (igual que a los desastres ambientales por contaminación del suelo y cuerpos de agua). En este escenario, será más imprecisa –y contenciosa– la atribución de muertes por fenómenos aún más inciertos y prolongados, como aquellos derivados del cambio climático.

Aun así, quizá la mayor ausencia se refiere a las personas desaparecidas, cuyo número se diluye en la categoría de población afectada (que aglutina a personas que ante un desastre fueron clasificadas como lesionadas, fallecidas, evacuadas o desaparecidas). De 2000 a 2015, el total de personas afectadas ascendió a 20.1 millones (Cenapred, 2017). Desde luego, una dificultad clave remite a las implicaciones legales de su consignación como decesos –por ejemplo para el cobro de seguros–. Al mismo tiempo, ello fundamenta la recomendación de reportar de forma separada a los desaparecidos, a fin de subsanar esta fuente potencial de subestimación.

Consideraciones finales

Una primera recomendación para lograr estimaciones más precisas de la mortalidad por desastres es la homologación de los eventos que se designarán como “desastres” y que se utilizarán para estimar sus efectos sociales. A la fecha, el retrato de un escenario de un año a otro corre el riesgo de volver difusas algunas amenazas latentes –por ejemplo, las sequías y las crisis ambientales–. Un segundo reto remite a lo que podría designarse como “mortalidad secundaria o derivada”, es decir, la que tiene lugar en las semanas o meses posteriores al desastre, y cuya atribución resulta más compleja por el mayor número de mediaciones y factores de vulnerabilidad que intervienen en el desenlace. Por último, sería recomendable que los datos registrados por las instituciones incluyesen un mayor desglose de las características demográficas de las muertes ocurridas. En este sentido, la distribución de la mortalidad se entrelaza con los roles sociales que se asignan a ciertos grupos, con factores de género, y con la segregación social manifestada en la localización en el territorio. Solventar dichas lagunas sería una aportación valiosa para diseñar estrategias puntuales para lugares de mayor susceptibilidad y las poblaciones más vulnerables del país.

Referencias

Bitrán, D. (Coord.) (2001), Características del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Periodo 1980-99, Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Secretaría de Gobernación, México.

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Cred) (2016), United Nations International Strategy for Disaster Reduction (unisdr) (2016), Poverty & Death: Disaster Mortality 1996-2015, cred/unisdr.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2000 a 2016), Serie Impacto Socioeconómico de los Desastres en México, México, Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación.

————————————-(2017 y 2018), Serie Impacto Socioeconómico de los Desastres en México. Resumen, México, Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

______________________ (2017a), Microdatos de Impacto Socioeconómico de los Daños y Pérdidas Ocasionados por los Desastres en México de 2000 a 2015, Atlas Nacional de Riesgos, disponible en http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/descargas.html , última consulta: 26 de septiembre de 2019.

De Groeve, T., K. Poljansek y D. Ehrlich (2013), Recording Disaster Losses. Recommendations for a European Approach, European Commission, Joint Research Centre.

emdat, The ofda / Cred International Disaster Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – Cred, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium [en línea], disponible en: https://www.emdat.be.

Turner, B. L., R. E. Kasperson, P. A. Matson, J. J. McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. X. Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, C. Polsky, A. Pulsipher y A. Schiller (2003), “A framework for vulnerability analysis in sustainability science,” Proceedings of the National Academy of Sciences,Vol. 100, Núm. 14, pp. 8074-8079.