05 Abr Precariedad laboral y riesgo de contagio entre los trabajadores en las actividades esenciales en el marco de la pandemia por Covid-19

Resumen

En este artículo se presenta el perfil laboral y sociodemográfico de las personas ocupadas en las actividades definidas como esenciales al iniciarse la crisis sanitaria por Covid-19. Se parte de una clasificación que incluye actividades esenciales, de encadenamiento, en frontera y no esenciales. Para las personas ocupadas en actividades esenciales se analiza, igualmente, su riesgo de contagio de sars-cov-2.

Red Temática “Trabajo y Condiciones Laborales” (Red TeTra)*

Introducción

La crisis sanitaria originada por el nuevo coronavirus sars-Cov-2 inició en México a finales de febrero de 2020, abriéndose paso entre las desigualdades socioeconómicas y la desprotección social prevalecientes entre la población, lo que dificultó el confinamiento de una parte considerable de las y los trabajadores que se desempeñan en el sector informal,1 y de quienes se ocupan en las actividades clasificadas como no esenciales, con base en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 31 de marzo de 2020 (Anexo 1). Dada esta situación, es de esperarse que la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por Covid-19 tenga repercusiones más profundas en los mercados de trabajo en comparación con otras crisis, como la de 2009.2

Las actividades consideradas esenciales y analizadas fueron las directamente relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria: la seguridad pública y la protección ciudadana; la procuración e impartición de justicia, las actividades legislativas federales y estatales; la operación de programas sociales gubernamentales; las necesarias para conservar, mantener y reparar la infraestructura crítica relacionada con la producción y distribución de servicios indispensables; las relacionadas con sectores fundamentales de la economía, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas; servicios de transporte, guarderías y estancias infantiles; asilos, refugios, telecomunicaciones y medios de información, entre otras.3

Si bien lo establecido en el Acuerdo publicado en el dof es importante para fijar líneas de acción en el marco de la crisis sanitaria, es insuficiente, en términos analíticos, para el mercado de trabajo, pues no considera aquellas actividades vinculadas a los encadenamientos productivos, o que son dependientes de las definidas como esenciales (denominadas en este artículo como encadenadas), hecho que nos obligó a crear una clasificación propia que pudiera incluir dichas actividades.4

Buscamos conocer cuál fue el punto de partida de esta crisis, al presentar el perfil laboral y sociodemográfico de la población ocupada en los sectores y las ocupaciones que hemos clasificado como: a) esenciales, b) en encadenamiento a las esenciales, c) en frontera debido a la indefinición entre esenciales y no esenciales, y d) no esenciales. Además, para las personas que se desempeñan en actividades esenciales se analiza su riesgo de contagio de sars-Cov-2, buscando dar cuenta de la precariedad laboral y de los riesgos para su salud.5

¿Cuál era la mano de obra disponible al inicio de esta crisis?

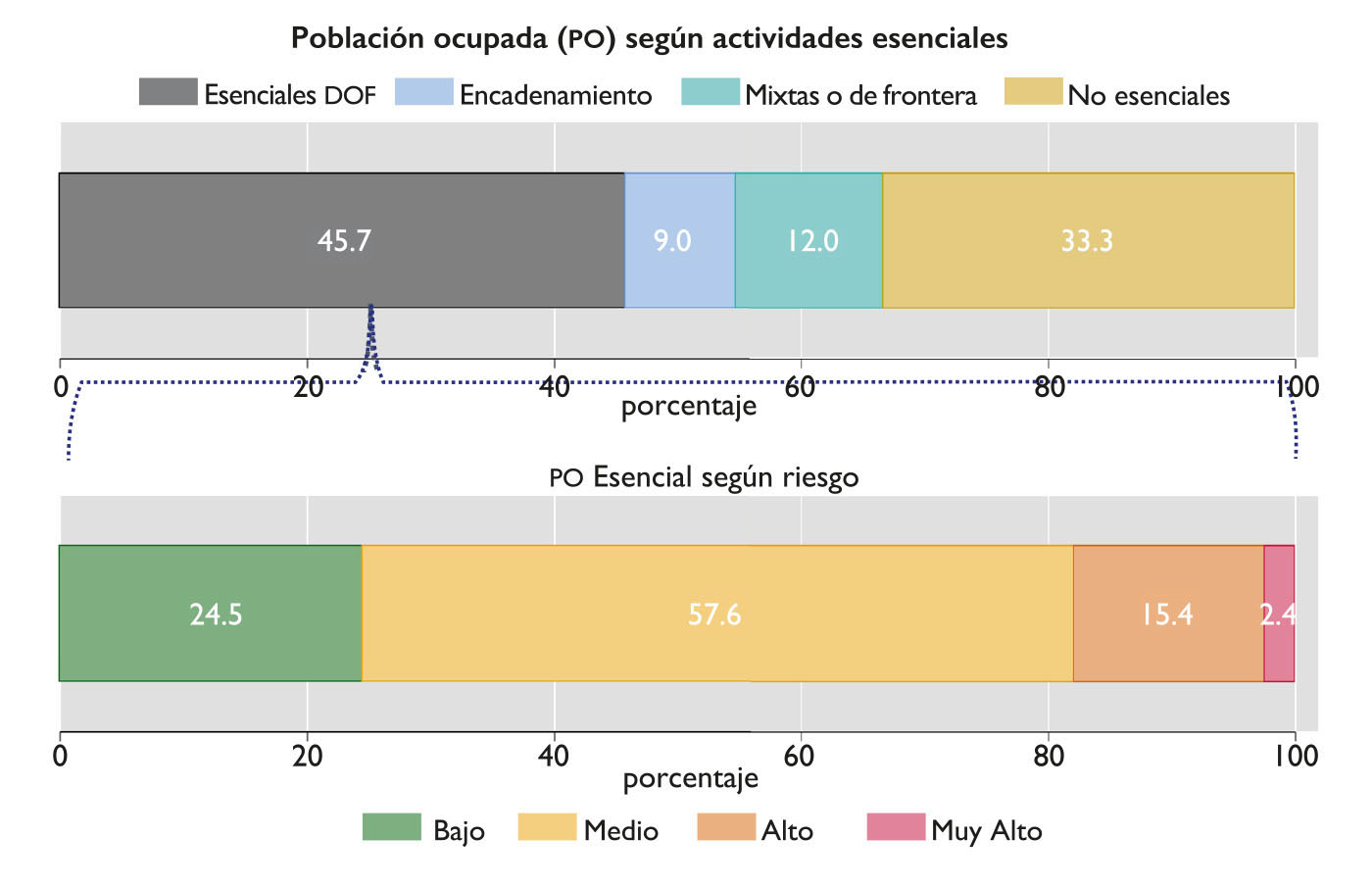

Queremos partir del reconocimiento de aquellas actividades esenciales para mantener la vida de las personas. De la población ocupada (po), 45.7% realizó, al inicio del 2020, alguna de las actividades identificadas como esenciales; 33.3% llevaba a cabo tareas no esenciales (gráfica 1); de ellas, 9% corresponde a actividades de encadenamiento (ramas cuya producción es indispensable para satisfacer los umbrales mínimos necesarios en las ramas esenciales, tanto en términos de abastecimiento como de procesamiento). El restante 12% se ubica en la categoría de frontera indefinida: ramas que se caracterizan por una mayor flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones sanitarias y del mercado, diversificando sus productos y servicios. Debemos advertir que una actividad, aun si se determina como no esencial, no implica que no se dejara de desempeñar fuera del centro del trabajo; tales actividades se siguieron desarrollando parcialmente desde los hogares, especialmente las relacionadas con el comercio y los servicios.

Antes de conocer las condiciones laborales que enfrentaba la población ocupada al iniciarse la crisis, consideramos necesario concentrarnos en las actividades esenciales y conocer su exposición a los riesgos de contagio: bajo, medio, alto y muy alto (osha, 2020).6 Al comenzar la crisis, la mayor parte de la po se ubicaba en la categoría de riesgo medio, y solamente 2.4% se clasificaba como en riesgo muy alto, que se relacionaba con el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de los enfermos por sars-cov-2 (gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución de la población ocupada según condición de esencialidad y su exposición al riesgo. México, 2020-I

Nota. “Esenciales dof” se refiere a las actividades esenciales de acuerdo al Diario Oficial de la Federación: “po Esencial” se refiere a la población ocupada en actividades esenciales.

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la enoe 2020-I, Inegi.

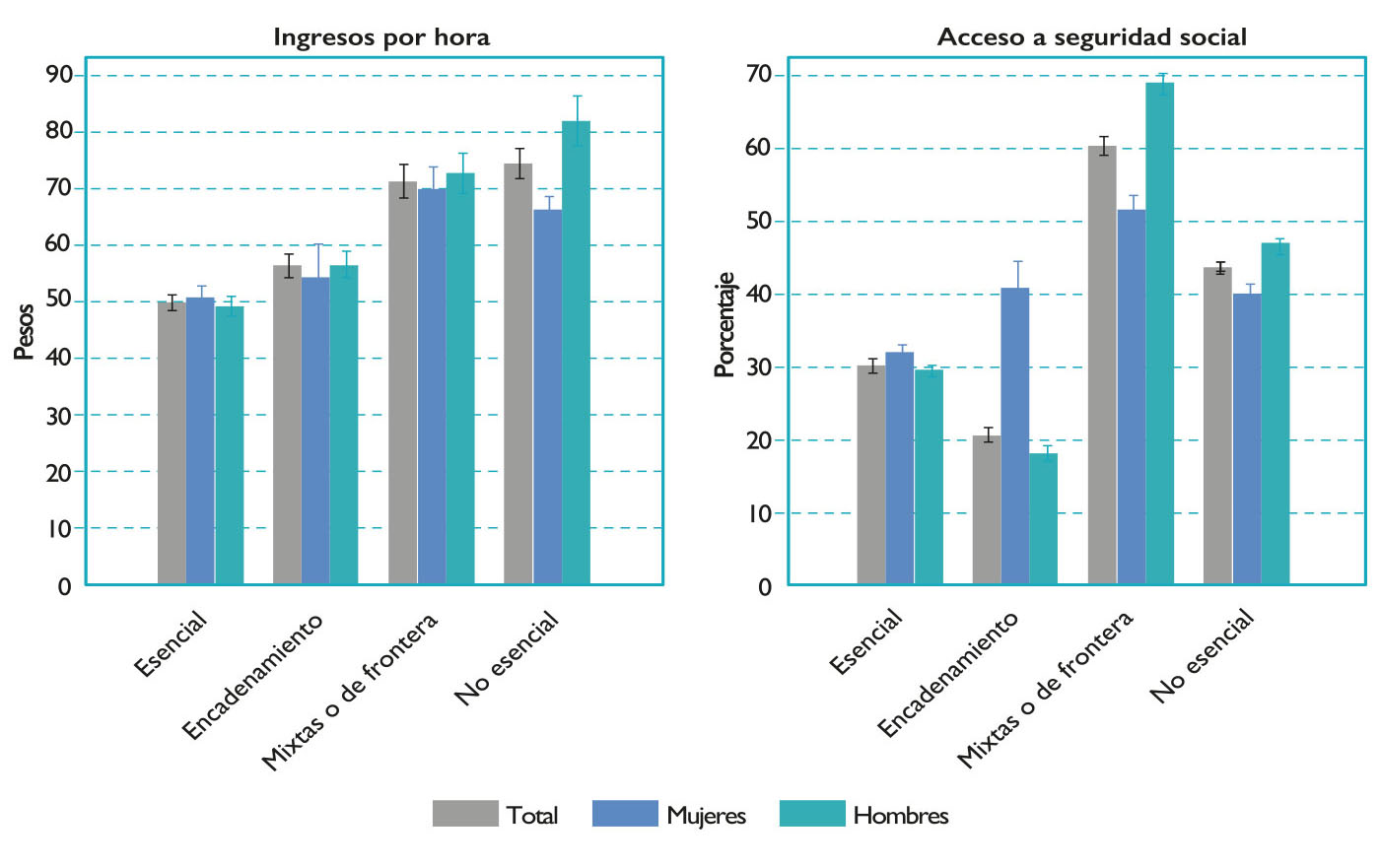

La gráfica 2 expone la precariedad y desigualdad laboral: el ingreso más bajo se obtiene en las actividades esenciales (el promedio de ingreso por hora es de $49.50 pesos), mientras los ingresos más altos corresponden a la categoría de no esenciales con $74.10 pesos por hora. Con relación al acceso a seguridad social, el porcentaje más bajo corresponde a la categoría encadenadas a los esenciales (20.5%); en las actividades esenciales la cifra es 30.5%; el mayor porcentaje corresponde a la categoría frontera indefinida (60.4%). Así, la po en actividades reconocidas como esenciales —vitales para la sostenibilidad de la vida humana— enfrenta la pandemia en condiciones precarias.

Gráfica 2. Población ocupada según condición de esencialidad y condiciones de trabajo al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I

Nota. En un ejercicio simplificado para las y los trabajadores en la categoría esenciales con base en el dof, se multiplicó el ingreso medio por hora ($49.5) por el promedio de horas trabajadas a la semana (43.0), y se obtuvo un ingreso semanal de $2,128.50 que, multiplicado por cuatro semanas arroja un ingreso mensual de $8,514.00. En la categoría de no esenciales esta cifra asciende a $11,167.

Los brazos representan un intervalo de confianza de 95% de las estimaciones de acuerdo al diseño muestral complejo.

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la enoe 2020-I, Inegi.

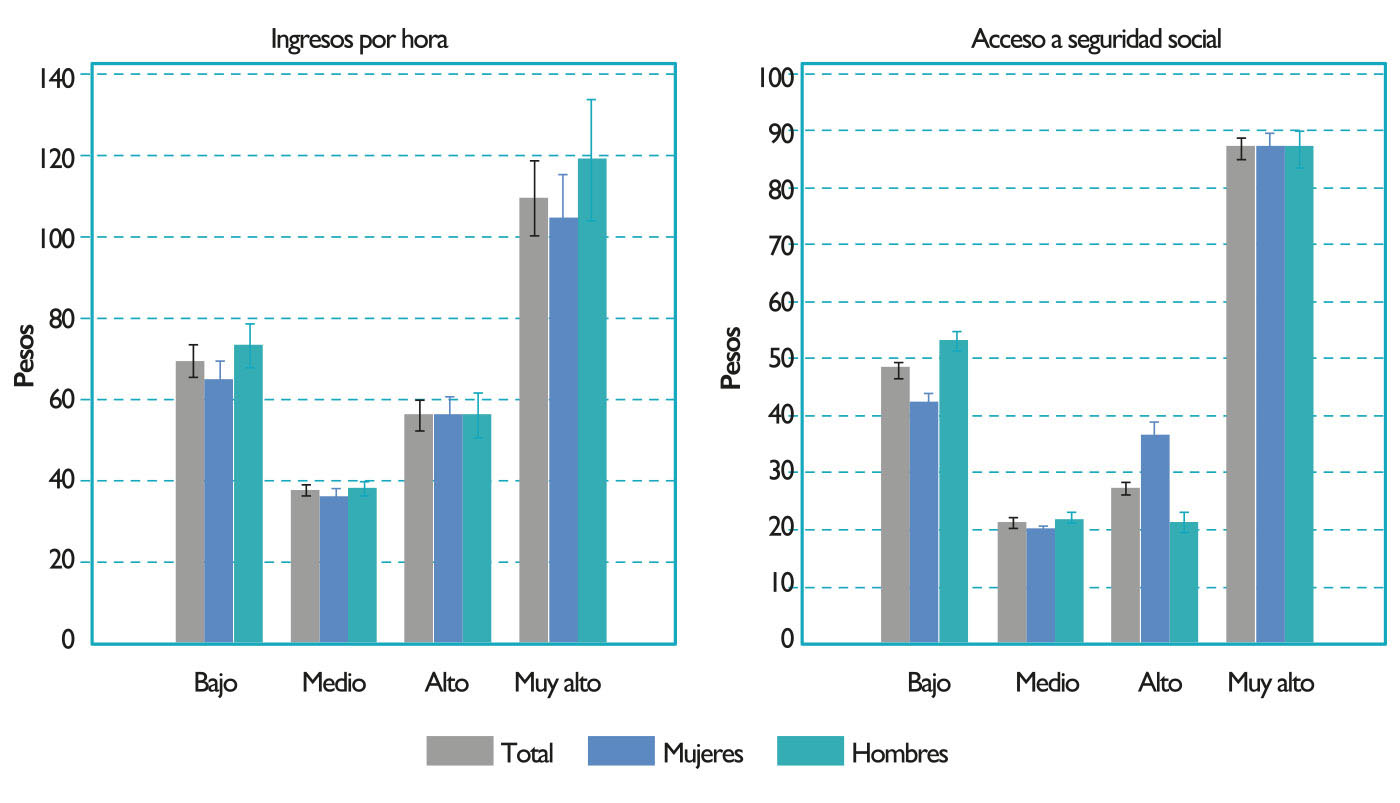

En relación con las condiciones de trabajo según riesgo de contagio (ver gráfica 3), la peor situación corresponde a las ocupaciones con riesgo medio, donde el ingreso promedio por hora es de $37.5 pesos, teniendo acceso a las instituciones de seguridad social sólo 21.2%. Las condiciones no mejoran mucho entre quienes se ocupan en tareas de alto riesgo: sólo 27.1% cuenta con seguridad social. En las ocupaciones de muy alto riesgo el ingreso medio por hora es de $109.4 pesos; 87.1% accede a instituciones de seguridad social. Sin embargo, debemos considerar que además de la mayor exposición al contagio, estas últimas actividades al desempeñarse enfrentan condiciones extremas, tales como extensas jornadas laborales (cepal, 2020).

Gráfica 3. Condiciones de trabajo según nivel de exposición al riesgo en las actividades esenciales con base en el dof al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la enoe 2020-I. Inegi. Los brazos representan un intervalo de confianza de 95% de las estimaciones de acuerdo al diseño muestral complejo.

Ahora bien, tanto hombres como mujeres trabajan principalmente en actividades esenciales (47.4% y 43.0%, respectivamente), mientras 39.7% de las mujeres y 29.2% de los hombres participan en actividades no esenciales. Los grupos extremos de edad {12 a 19} y {60 y más} (población que tiene la mayor tasa de letalidad por Covid-19 ), se caracterizan por presentar una elevada concentración en las actividades esenciales (56.2% en ambos) y los grupos {20 a 29} y {30 a 39} registran participaciones más altas en actividades no esenciales (aproximadamente 36.0%). Un porcentaje importante de personas con primaria incompleta se ubica en actividades esenciales (64.7%), mientras que el 39.4% de la po con un nivel de escolaridad medio superior y más se ubica en actividades no esenciales (cuadro A3.1 del anexo 3).

Al revisar las características sociodemográficas vinculadas con el riesgo de contagio destaca que en la categoría de muy alto riesgo la participación femenina es elevada (65.4%), en comparación con la masculina (34.6%), aspecto que puede estar relacionado con la segregación ocupacional por sexo en el sector salud, caracterizado por una alta presencia de mujeres desempeñándose como enfermeras. La cifra más baja de años promedio de estudio está en el estrato de riesgo medio (8.2 años), a diferencia de lo que caracteriza a las ocupaciones de muy alto riesgo (15.1 años de escolaridad). Sobre las condiciones de trabajo, un elemento que interesa enfatizar es que el mayor tiempo medio de dedicación a las actividades no remuneradas aparece también entre quienes realizan ocupaciones de muy alto riesgo (cuadro A3.2 del anexo 3). Así, la crisis sanitaria visibiliza las desigualdades de género que permean en la sociedad.

A manera de conclusión

El trabajo remunerado es, en sí mismo, una tarea esencial dado que es la manera como la población y sus familias logran la subsistencia monetaria. La pandemia por Covid-19 no sólo ha causado más de 90 mil muertes registradas al 1° de noviembre de 2020; anuncia, además, una gran recesión económica, pérdidas de empleo e intensificación de la precariedad y la desigualdad laboral, colocando al trabajo y al empleo como ejes cruciales para la recuperación.

Los datos aquí presentados muestran que el trabajo en general, y las actividades esenciales en particular, presentaban, al inicio de la pandemia, condiciones laborales precarias. Conforme el tiempo transcurre y la pandemia se prolonga, la tensión entre la situación sanitaria y la económica, así como las medidas para intentar preservar a una y a la otra se vuelven cada vez más intensas, tanto al interior del gobierno como en toda la sociedad.

Con este acercamiento resultan evidentes varios hechos: salir a trabajar, no cumplir con rigor la “sana distancia”, estar en riesgo de contagio, saberse posible transmisor del virus a los seres cercanos y, en el caso de las mujeres, responsabilizarse además por mayores cargas de trabajo al interior de sus hogares —con la posibilidad de que surjan episodios de violencia— son hechos que agravan la situación sanitaria actual y vulneran no sólo a las personas trabajadoras sino también al conjunto familiar.

* Los integrantes que colaboraron para preparar este documento son: Nina Castro, Facultad de Ciencias, unam; Ana Escoto, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam; Nelson Florez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; Isalia Nava, Instituto de Investigaciones Económicas, unam; Emma Liliana Navarrete, El Colegio Mexiquense; Edith Pacheco, El Colegio de México; Mauricio Padrón, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam; Patricia Román, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma del Estado de México; Viridiana Sosa, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma del Estado de México.

Notas

1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del 4º trimestre de 2019, en México 31.3 millones de personas (56.2% de la población ocupada) laboraba en actividades informales (Inegi, 2020).

2 En 2009, la recesión económica global, junto con el confinamiento de dos semanas por la aparición de la influenza A(H1N1), repercutieron en un incremento en las tasas de desempleo abierto por encima de 5%; la desocupación afectó en mayor medida a las y los trabajadores residentes en las zonas urbanas, en específico a los ocupados en la manufactura y en los grandes establecimientos; entre los más afectados por el desempleo se ubicaron los jefes de familia y la mano de obra más calificada (García y Sánchez, 2012).

3 El Acuerdo completo puede consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true.

4 Para fines de esta investigación, las actividades esenciales estipuladas en el decreto se identificaron a través del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian), complementándose con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco). Un mayor detalle del proceso puede consultase en la figura A2.1 del Anexo 2. El código y la clasificación que utilizamos está disponible en: https://github.com/aniuxa/covid19_esenciales.

5 Tomando como referencia la enoe del primer trimestre de 2020, debido a las dificultades que el Inegi enfrentó en los siguientes meses para hacer los levantamientos posteriores de la enoe y la sustitución de esta última por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (etoe), la cual no tiene representividad a nivel de ocupaciones.

6 Para la clasificación de la exposición al riesgo, ver osha (2020).

Referencias

Comisión Económica para América Latina (cepal) (2020), “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación” [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf], consulta: 20 de mayo de 2020.

Diario Oficial de la Federación (dof), disponible en: https://www.dof.gob.mx, consultas del 8 de junio de 2020, y 2 de septiembre de 2020.

Occupational Safety and Health Act (osha) (2020), Worker Exposure Risk to COVID-19, osha, disponible en: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993.pdf.

García B. y L. Sánchez (2012), “Trayectorias del desempleo urbano en México”, Revista Latinoamericana de Población, Año 6, Núm. 10, Enero/Junio, pp. 5-30.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) (2020), Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Comunicado de prensa). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf.