30 Jun De bastidores y concreciones: anticoncepción, fecundidad en la adolescencia y el incumplimiento del derecho a la planeación de la reproducción

Resumen

Este trabajo examina la cobertura anticonceptiva de la población femenina de 15 a 19 años en México, distinguiendo con ello el acceso a un elemento esencial para el ejercicio del derecho a la planeación de la reproducción en una etapa crucial para la definición de las trayectorias de vida de este grupo poblacional.

El acceso de las mujeres a los anticonceptivos modernos que están disponibles ha sido uno de los elementos que de manera más contundente ha hecho posible que las mujeres que acceden a ellos perfilen su ruta de vida, al separar el ejercicio de la sexualidad de la reproducción, contribuyendo con ello al cumplimiento del derecho a la planeación de su fecundidad. La eficacia de los anticonceptivos modernos ha contribuido a cristalizar la oportunidad de planear la maternidad, y con ello, que las mujeres puedan esbozar la secuencia de etapas en su trayectoria vital. El uso de anticonceptivos se asocia con un avance en el estatus de la mujer en la sociedad (Birdsall y Chester, 1987), con un aumento en su nivel de escolaridad, la expansión de su participación en la fuerza laboral, la consecución de estudios universitarios con mayor intensidad, el incremento de sus ingresos en el mediano plazo, un progreso en su empoderamiento (Bernstein y Jones, 2019), y la mejora en las condiciones de vida de sus hijos al elevarse el ingreso familiar y también que cursen 16 años de escolaridad, o más, con mayor frecuencia (Bailey, 2013).

Si bien la anticoncepción hormonal oral estuvo disponible en México a partir de 1960, es hasta los cambios al Artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), en 1974, que se estableció el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y con el decreto de la Ley General de Población que se colocó la estabilización del crecimiento poblacional como un objetivo de la política demográfica, cuando se inicia en el país la distribución amplia y gratuita de anticonceptivos modernos, que continúa vigente. La relevancia que el Estado asigna al acceso a la anticoncepción, enmarcada en acciones de planificación familiar, puede ser aquilatada por el hecho de que es la única labor gubernamental en torno a salud que obvia la fragmentación del sistema de servicios médicos que representa la división en instituciones de seguridad social y de la Secretaría de Salud. En su origen, el programa de planificación familiar estableció la universalidad del otorgamiento de anticonceptivos modernos como una prioridad, coadyuvando así al ejercicio del derecho a la planeación de la reproducción.

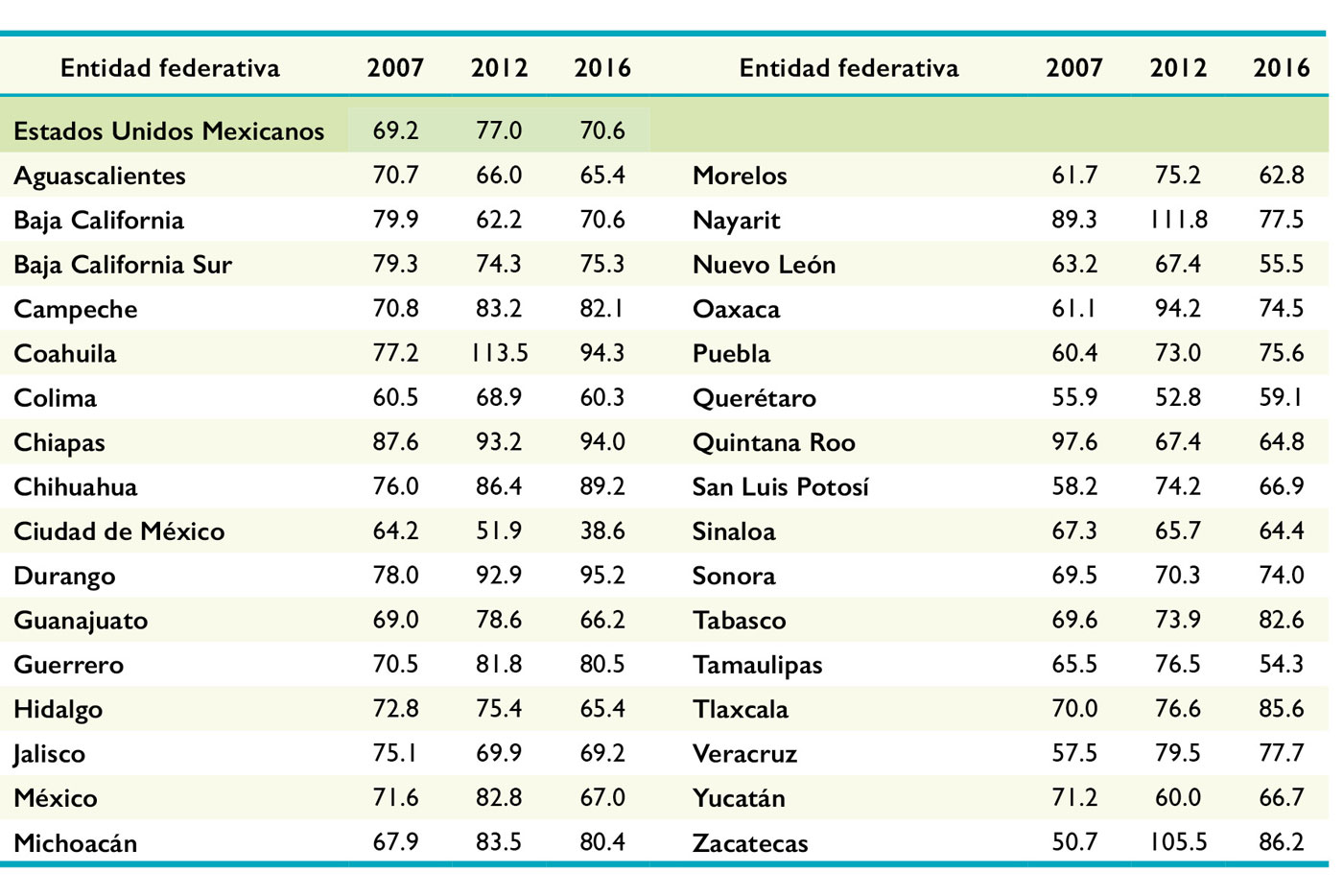

La intensidad del embarazo en la adolescencia constituye un problema social y de salud pública en el país. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2018 muestra, para 2016, una tasa de fecundidad de 70.6 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años (Conapo, 2019), lo que significa que en ese año más de 350 mil mujeres de dicho grupo etario tuvieron un hijo. La comparación de las tasas de fecundidad por grupo de edad indica que la diferencia entre la magnitud de la fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y las de 30 a 35 años es casi inexistente, con cifras para este último grupo de 72.4 nacimientos por mil mujeres (Conapo, 2019). Países con elevados niveles de progreso socioeconómico, como España, Italia o Suiza, registran edades al primer embarazo superiores a los 30 años de edad (30.9 años, 31.1 y 30.7, respectivamente) (Eurostat, 2019) lo que conduce a reflexionar sobre el impacto de la reproducción a edades tempranas en el desarrollo de mujeres con ese tipo de experiencia, sus familias, comunidades y las sociedades de la cuales forman parte. En México, la información proveniente de los certificados de nacimiento resalta la severidad de la problemática del embarazo durante edades adolescentes. En 2016, para 20.6% de las mujeres de 15 a 19 años que tuvieron un hijo, se trataba de su segundo parto; para 3.8% al menos era el tercero, mientras que para 3% de las menores de 15 años que tuvieron un hijo se trataba del segundo.

En este trabajo se examinan las características de la cobertura anticonceptiva reciente en la población de 15 a 19 años en México, lo que permite distinguir la condición que guarda el principal mecanismo para el cumplimiento del derecho a la planeación de la reproducción en una etapa especialmente crítica.

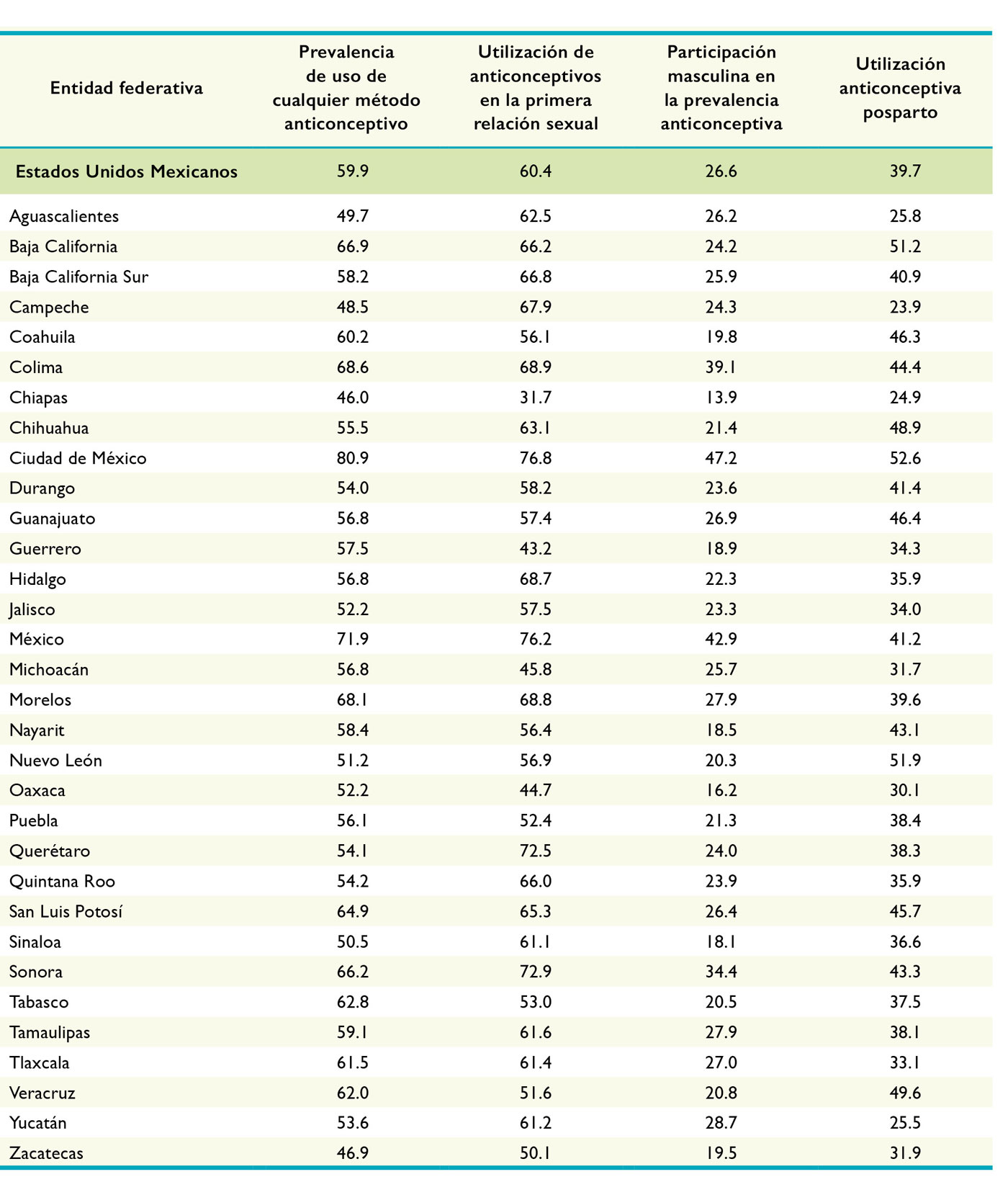

El cuadro 1 muestra que la prevalencia de utilización de anticonceptivos en la población de 15 a 19 años es relativamente baja. En una etapa vital, cuando la reproducción no es un objetivo para la mayoría de quienes son sexualmente activas en este grupo de edad, menos de 60% declaró utilizar anticonceptivos. El panorama se torna más grave al revisar la información por entidad federativa: en Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Zacatecas, menos de 50% de las mujeres de esa edad, sexualmente activas, utilizan anticonceptivos, situación que contrasta con la declarada para la Ciudad de México, única entidad con niveles superiores a 80%. Las limitaciones en el acceso a información oportuna y suficiente que propicie que las mujeres que inician su vida sexual durante la adolescencia incorporen el uso de anticonceptivos desde su primera relación sexual queda de manifiesto al constatar que, a nivel nacional, 60% de las mujeres de 15 a 19 años emplearon un anticonceptivo en dicha ocasión. Esta cifra, sin embargo, encubre desigualdades, pues en Chiapas el porcentaje fue de 31.7, siendo en Guerrero, Michoacán y Oaxaca menor a 50%, alcanzando en el estado de México y la Ciudad de México 76%.

Cuadro 1. Indicadores de utilización anticonceptiva de mujeres sexualmente activas de 15 a 19 años de edad, según entidad federativa, México, 2018

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.

A los dos elementos examinados, que denotan insuficiencias para el ejercicio de una sexualidad sin intenciones reproductivas, se añade la acotada participación masculina en la adopción de anticoncepción. Las estimaciones del cuadro 1 indican que en 2018, en México, esencialmente sólo uno de cada cuatro hombres parejas de una mujer de 15 a 19 años participa en la práctica anticonceptiva, que esta frecuencia desciende a alrededor de una de cada siete en Chiapas, a una de cada seis en Oaxaca, y que en la misma Ciudad de México, que tiene la mayor intensidad de acompañamiento masculino en la utilización anticonceptiva, no alcanza 50%.

Los escollos en el uso de anticonceptivos que los datos muestran contribuyen a las altas tasas de fecundidad durante la adolescencia que se registran en México. El cuadro 2 presenta la evolución de las tasas de fecundidad en el periodo 2007-2016 para el mismo grupo de edad, por entidad federativa. Puede apreciarse, entre 2007 y 2012, tanto un aumento en la intensidad de ocurrencia del embarazo durante la adolescencia, lo mismo que divergencias entre entidades federativas, que en casos como la Ciudad de México (38.6 nacimientos por mil mujeres) y Durango (95.2), por ejemplo, representan, para 2016, una diferencia de 2.5 veces.

Cuadro 2. Tasas de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años (por mil nacimientos), según entidad federativa, México 2007, 2012, 2016

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.

La gravedad de la magnitud de los embarazos en la adolescencia en el país puede ser aquilatada al contrastar la información de México con la de otras naciones. Se advierte, para 2017, una diferencia superior a 15 veces entre las tasas de fecundidad registradas en nuestro país (60.4 nacimientos por mil mujeres) y las observadas en Japón o los Países Bajos (3.8), y que al menos cuadruplica la estimada para Australia (11.7), Gran Bretaña (13.4) e India (13.2) (The World Bank, 2019). En este marco, y añadida a las limitaciones en la utilización contraceptiva, preocupa la exigua adopción anticonceptiva posparto en el caso de mujeres de 15 a 19 años. En 2018, en México, a nivel nacional, la cobertura anticonceptiva posparto era de 39.7%; para Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Yucatán este indicador bordaba 25%, mientras que para la Ciudad de México, Baja California y Nuevo León escasamente excedía 50% (cuadro 1).

Los datos examinados dan cuenta de la falta de cumplimiento del derecho a la planeación de la reproducción en un grupo poblacional especialmente vulnerable, como es el de las mujeres de 15 a 19 años. La cortedad en el alcance de las acciones de cobertura anticonceptiva denota la ineficiencia de las acciones educativas que en materia de contenidos sobre sexualidad han sido incorporados en los libros de texto en los ciclos escolares que conforman la educación básica. La baja prevalencia anticonceptiva en un grupo que de manera predominante no está planeando reproducirse refleja las deficiencias organizativas en el otorgamiento de un servicio de salud clave como éste, con amplias repercusiones para la trayectoria de vida de las mujeres, sus hijos y sus familias. A la pérdida de la oportunidad de anticipar una reproducción no planeada intensificando actividades adecuadas por parte de los servicios de salud para la adopción de anticoncepción, se suma la insuficiencia de acciones para adoptar la anticoncepción posparto, un momento en el cual debiera aminorarse, indiscutiblemente, la posibilidad de otro evento obstétrico temporalmente cercano.

Al papel que pueden estar desempeñando actores como personal de farmacias o educadores, o la impericia o negligencia del propio personal de salud obstaculizando la utilización de anticonceptivos por parte de la población adolescente, se suma el desconocimiento que este grupo de población puede tener de la Norma Oficial Mexicana 047 (SSalud, 2015), que regula la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años, y que entre sus lineamientos estipula la anulación de la obligatoriedad de que los menores de edad que demandan servicios de salud reproductiva lo hagan acompañados por su madre, padre o tutor. Tanto la ausencia de divulgación oportuna de esta directriz entre la población adolescente, como su inobservancia potencial por parte del personal de salud se traducen en un impedimento al derecho a la salud establecido, también, en el Artículo 4º de la cpeum.

La obstrucción al ejercicio de una sexualidad sin riesgos de infecciones de transmisión sexual ni reproducción no planeada representa una de las formas que, de manera más profunda, irrumpe en la calidad de vida de los adolescentes condicionando, de modo en ocasiones inmutable, su futuro.

Referencias

Bailey, M. J. (2013), “Fifty Years of Family Planning: New Evidence on the Long-Run Effects of Increasing Access to Contraception”, Brookings Papers on Economic Activity, pp. 341–409. doi:10.1353/eca.2013.0001.

Bernstein, A. y Jones K. (2019), The economic effects of contraceptive access: A review of the evidence, Institute for Women´s Policy Research, Center on the Economics of Reproductive Health, Health & Well Being, September 26.

Birdsall, N. y Chester, L. A. (1987), “Contraception and the status of women: what is the link?”, Fam Plann Perspect, Vol. 19, Núm. 1, pp. 14-18.

Consejo Nacional de Población (2019), Principales Resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/articulos/conapo-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-la-dinamica-demografica-enadid-2018, consultado el 6 de noviembre de 2019.

eurostat (2019), Mean age of women at childbirth and at birth of first child. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190318-1?inheritRedirect=true, consultado el 6 de noviembre de 2019.

secretaría de salud (ssalud) (2015), Norma Oficial Mexicana nom-047-ssa2-2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, Diario Oficial de la Federación (dof) 12 /08-2015. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5403545&fecha=12/08/2015, consultada el 9 de diciembre de 2019.

world bank (2019), Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19), Datos de United Nations Population Division, World Population Prospects. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/sp.ado.tfrt, consultado el 6 de noviembre de 2019.